“难以置信!”河南洛阳,一男子借给朋友5000元钱,两人约好借期半年,可之后的日子里朋友一直都没有还钱,16年后男子将朋友起诉到法院,要求朋友还钱,朋友:看在曾经是好友的份上,自愿还你1000元。法院的判决结果更是让人意想不到。

(案例来源:河南孟津法院、长江日报等)

李遇与段嘉本是相识多年的好友,但是两人却因为5000元的借款,形同陌路,老死不相往来。

2007年底,段嘉的生活陷入了困境,急需一笔钱来解燃眉之急。在走投无路之际,他想起了自己的好友,那个热心肠的李遇。

夜色中,段嘉迈着沉重的步伐来到李遇家。他站在门口,心中五味杂陈,犹豫了许久,他最终还是敲醒了房门。

李遇看着好友深夜到访,有一些意外和疑惑,但是更多的是惊喜。他热情的把段嘉迎进了家门,倒了茶,洗了水果。

段嘉面露难色,犹犹豫豫不知如何开口,李遇看出了不对劲,跟他说:“兄弟之间,有什么你就说,别磨磨唧唧的。”

段嘉深吸一口气,这才吞吞吐吐地向李遇说出了自己的困境,然后小心翼翼地提出了借钱的请求。

李遇看着段嘉,表示理解,他二话没说,取了5000元给段嘉。他的大度和慷慨,让段嘉感动不已。

2008年元旦,段嘉再次找到李遇,主动写下了一张借条,借条上写明了段嘉借了李遇5000元,上面约定借款利息贰分,借款期限半年。

段嘉跟李遇承诺,自己一定会尽快把这笔钱连本带息还给他的。

时间流转,岁月无情。借钱之后,两个昔日好友,本应该好上加好,可段嘉却似乎有意无意得躲着李遇。

那5000元的一笔借款,将原本深厚的友谊撕碎,转眼半年过去,段嘉并没有还钱。而李遇也碍于面子,没有找段嘉还钱。

后来时间久了,两人的关系也淡了下来,甚至一度失去了联系,李遇觉得就5000元钱的事情,自己不太好意思张口要,他寄希望于段嘉能够主动还钱。

可时间荏苒,岁月如梭,转眼16年过去,两人再次相遇,段嘉都没有提及还钱的事情,李遇感到一种难以言喻的失望和无助。他一纸诉状,将段嘉起诉到了法院,要求段嘉还钱。

从法律角度来说,我们该如何认定此事呢?

1、李遇主张,欠债还钱是天经地义的事情,自己手上有借条,段嘉应当还钱。

《民法典》第六百七十五条规定:借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。

一般欠款人应该照约定的期限返还借款,没有约定还款期限的随时都能还款,未在规定的时间内履行还债义务的需要承担违约责任。

依据谁主张谁举证的原则,李遇在法庭上提交了段嘉写下的借条等证据,他主张自己曾经借了5000元给段嘉,而段嘉一直未还。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条规定:出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时,应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。

2:段嘉主张这笔借款发生在2007年,至今已经长达16年,这么多年李遇一直没有问自己要,已经超过了诉讼时效,但是作为朋友,自己可以偿还1000元给李遇。

《民法典》第一百八十八条规定:普通诉讼时效、最长权利保护期间向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

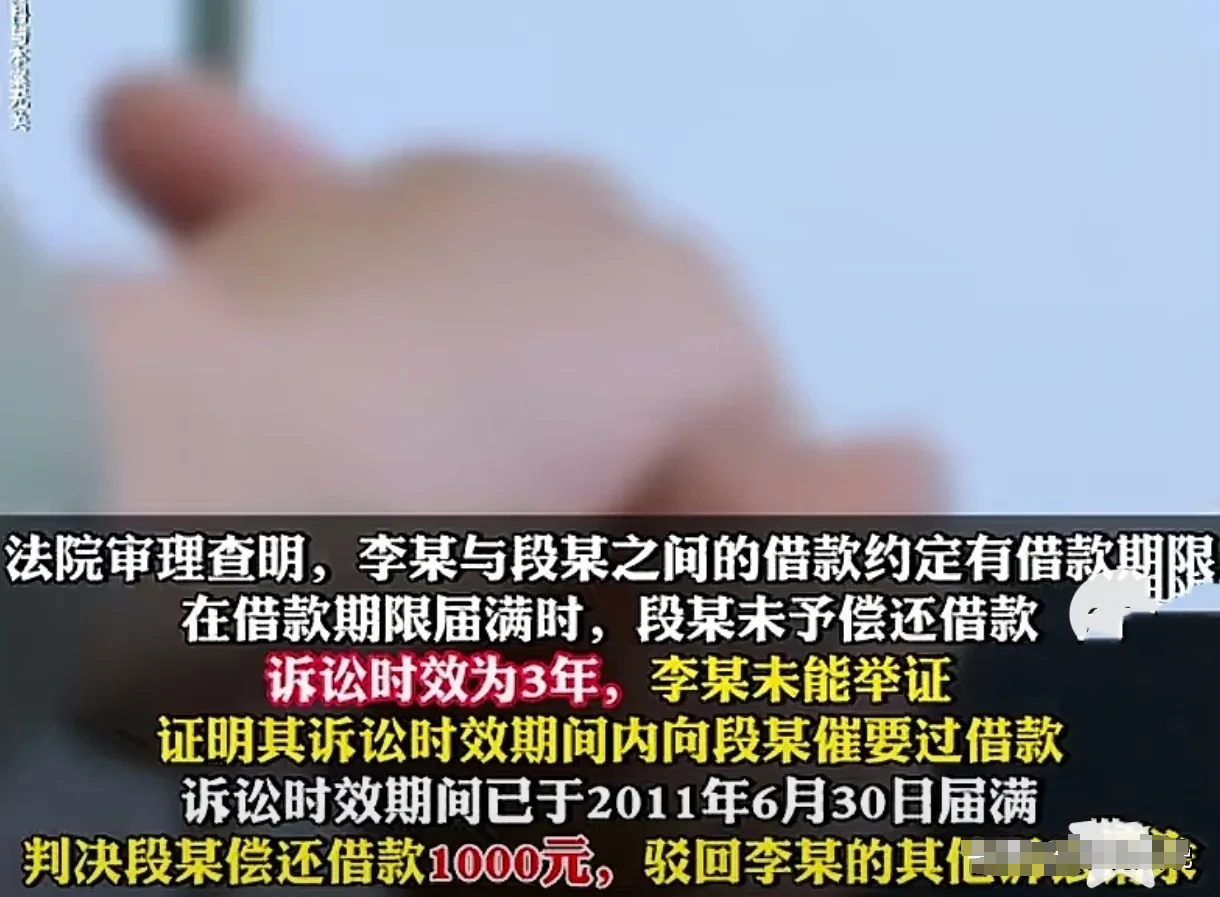

根据李遇提交的借条来看,2008年6月30日是段嘉还款的最后期限,在借款期限届满时,段嘉没有按照约定还钱,段嘉此时就应当去催还。

但是从此时开始算起,一直到2011年6月30日届满,李遇未能举证说明其曾将向段嘉催要过借款,也没有去起诉过段嘉,因此其于2023年起诉段嘉,早已经超过诉讼时效期,李遇的该项民事权利不受法院保护。

3、法院审理判定:段嘉偿还借款1000元,驳回李遇的其他讼诉请求。

《民法典》第七条规定:民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺。

段嘉虽然钻了空子,不需要偿还李遇的借款,但是做人应当遵守诚信原则,欠债还钱,是天经地义的事情,有借有还,再借不难。

而对于像有李遇一样遭遇的人来说,一定要用法律的手段维护自己的合法权益。早点行动,不要等超过期限了再来主张权利。

对于此事,你有什么感想?欢迎留言评论。