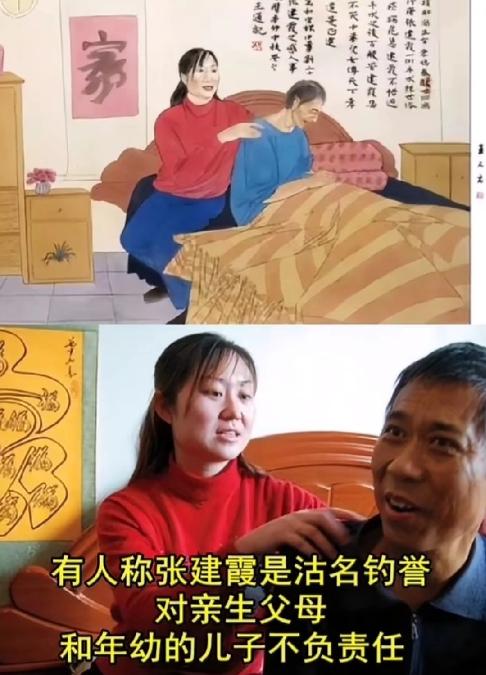

河北女子为救公公捐出大半肝脏,曾获“感动河北”荣誉,最后感动了全国人也没感动公婆一家! 在公公去世后她被丈夫和婆婆嫌弃,娘家父母也不接纳! 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 十几年前,河北一个普通的农村家庭里发生了一场看似传奇的故事,那时候张建霞不过是个普普通通的媳妇,经营着小旅馆,操持家务,照顾着还在蹒跚学步的孩子。 可谁能想到,命运会突然丢下一个惊天的难题:2007年4月的一天,她的公公被确诊为肝癌。 医生开口的第一句话就像晴天霹雳——必须尽快做肝移植,否则活不长。 整个家庭都陷入慌乱,亲人们一个个做了配型,可没有一个合适,就在大家无计可施时,最让人意外的是儿媳妇张建霞的检查结果吻合。 换句话说,她是全家唯一的希望。 按理说,这时候做出取舍的人应该是病人的儿子或者兄弟,可现实却让人猝不及防——轮到一个年轻的媳妇来承担这份风险。 张建霞没有跟父母透露半句,因为她心里清楚,父母只有她这一个女儿,要是知道了肯定会死活不同意。 她的丈夫和婆婆一开始也强烈反对,理由很现实:孩子才一岁多,万一妻子出事,这个家不就彻底塌了吗? 可张建霞心意已决,她认定自己的肝能再生,她认定年轻就是最大的资本,她认定如果因为自己的退缩让公公没了命,她一辈子都不会心安。 就这样手术还是在北京做了,医生切除了她将近三分之二的肝脏移植给公公,那一刻,她几乎是把命放在了手术台上。 奇迹的是,手术成功了,公公暂时得到了新生,家人也长舒一口气。 那时的张建霞是亲戚朋友眼中的英雄,婆家人更是感激涕零。 光鲜背后隐藏的是无尽的痛苦,手术让她元气大伤,身体从此再也回不到从前。 她患上小肝综合症,整日无力,走几步路就像爬了一座山,与此同时,手术费用让这个并不富裕的家庭背上了沉重的债务。 公公的日子虽然延长了几年,但最终还是没能逃过病魔的折磨。 外人看到的是媒体的镜头闪烁,她被评为“感动河北十大人物”,拿下“文明公民标兵”“三八红旗手”等一连串的荣誉称号,还曾出现在各种报纸和电视里。 那些掌声和鲜花让她看上去像个传奇人物,可只有她自己知道,身体的虚弱和债务的压力每天都在啃噬生活。 最残酷的变化来自身边人,随着公公的离世,婆婆和丈夫的态度渐渐转凉。 丈夫王亮为了养家四处打工,心中难免积怨,婆婆更是觉得她拖累了家庭,债务没有消失,反而成了日常的枷锁。 慢慢地大家对她的态度,从当初的感激变成了嫌弃,甚至有人把欠债的根源推到她的选择上,认为她当年太冲动,为了所谓的“出风头”而置全家于险境。 更让她心寒的是,当她回到娘家想要休养时,父母才知道她捐了肝脏。 他们当场气得浑身发抖,觉得这是对自己养育之恩的背叛,老人心里明白,她这一身病以后必然要靠他们照料,而她当初却瞒着父母去做了这么大的事。 父母硬起心肠,甚至说出“除非离婚,否则不进家门”,张建霞成了两边都不被接受的人,婆家嫌弃,娘家失望。 曾经的她顶着无数光环,站在领奖台上,被人称为“孝义之星”,如今的她,却像被遗忘的弃子,在现实里苦苦挣扎。 这就是人性的复杂,最初大家都被她的举动感动,后来大家又都觉得不值。 丈夫担心的是孩子和生活,婆婆算计的是债务和未来,父母心疼的是独生女的身体,最终谁都没有余力再去呵护她。 有人说,她是伟大的,因为她用行动诠释了“孝顺”与“仁义”,也有人说,她太傻了,牺牲了自己,却没有换来预想中的回报。 其实,张建霞也不止一次说过,如果再来一次,她仍然会选择那样做,可问题在于,她的坚持究竟是成全了一份亲情,还是制造了一个家庭的裂痕? 这件事让人不得不思考,所谓的孝顺,到底该不该以牺牲自我为代价? 救人是大爱,但一个年轻母亲、一个独生女,把自己放在险境,是不是太过沉重? 当她的故事被拍成电影,成为宣传的典型时,社会需要的或许不是单纯的颂扬,而是冷静的提醒:牺牲很伟大,但理性更可贵。 故事走到今天,她已经不再是镁光灯下的英雄,而是一个身体虚弱、依旧要坚强生活的普通人,这才是最真实的结局。 至于值不值,每个人心里都有自己的答案。 大家觉得这件事情张建霞真的做错了吗?如果你遇到这种事情,又会怎么做呢?