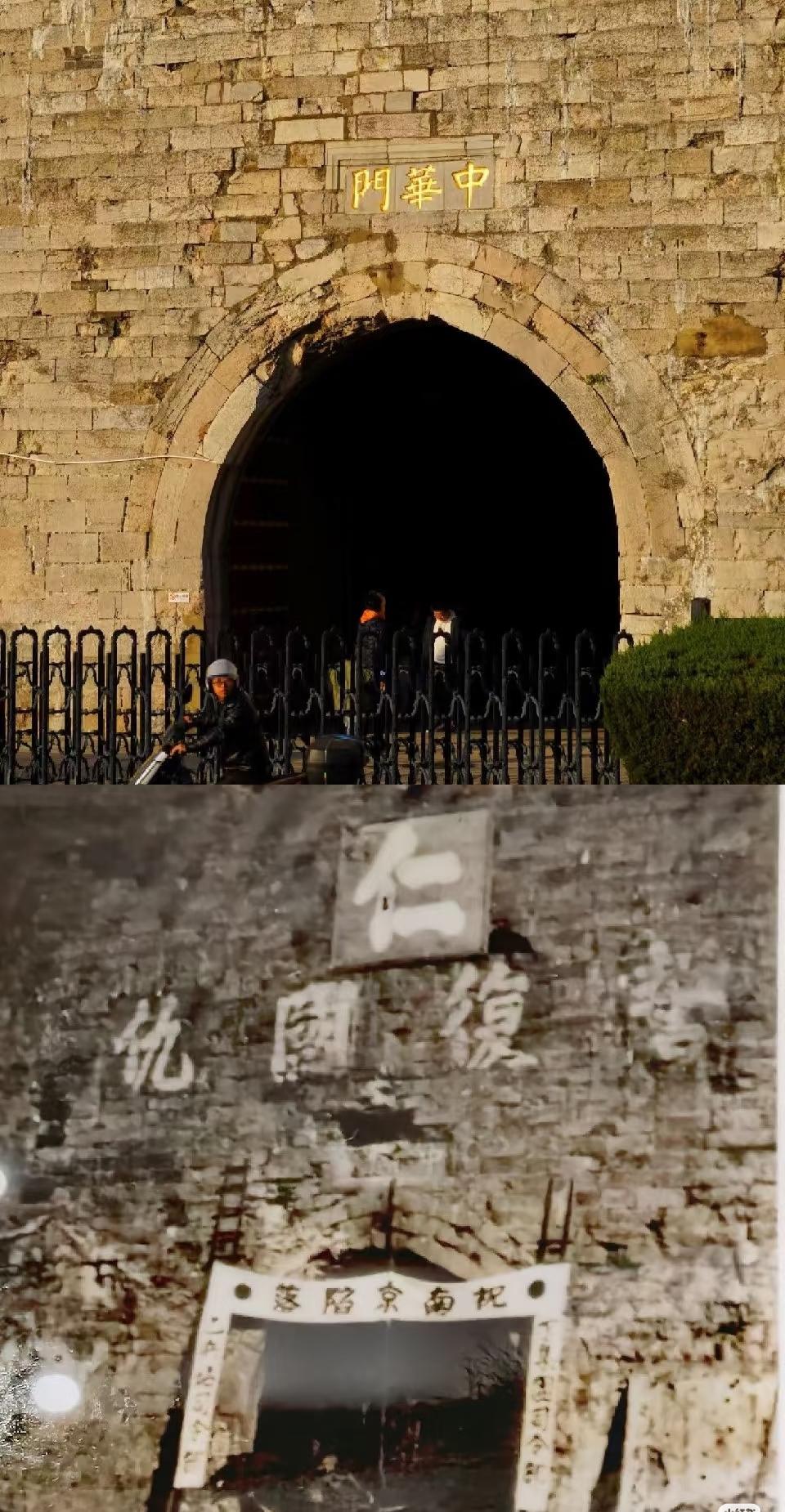

1992年,长期旅居美国的特务头子毛森,在生命垂危之时,向他的儿子吐露了心声:渴望在有生之年,能够回到祖国,回到那遥远的家乡再看一眼。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在中国近现代史的记忆中,有一个名字始终带着沉重的色彩。 毛森这个名字有人提起时想到抗日战场上的坚毅与抗争,也有人提起时只感到血腥与恐惧,一个人身上同时承载着功与罪,往往会在历史上留下最复杂的印记。 令人意想不到的是,这样一位人物在生命的最后阶段,唯一的愿望却是回到阔别四十多年的故乡江山。 毛森的一生仿佛是两条相互交织的道路,早年间,他曾投身抗日,在军统系统中以坚忍顽强的作风闻名,担任杭州站站长期间,他曾多次在危险的环境下组织对日军和汉奸的袭击,日军怀疑他身份,将其抓捕入狱,他经受严刑而未吐露实情,甚至设法继续指挥行动,有人因此记得他是抗日英雄。 可到了四十年代末,他担任上海警察局局长,在解放前夕主持大规模屠杀,数百无辜的进步人士死于那段血雨腥风,此后“毛骨森森”的称号伴随他一生,他身上那种鲜明的矛盾,使得后人对他始终议论纷纷。 随着局势的变化,毛森很快走上流亡之路,他先是在香港和台湾辗转,靠着旧日的身份谋求一席之地,最后远走美国定居。 最初在海外的生活并不顺遂,甚至开过养鸡场维持生计,随着子女在学业和事业上逐渐站稳,他的生活条件有所改善,但这并没有填补内心的空虚。 漂泊他乡多年,他始终没有放下对家乡的怀念,日常生活中,他坚持在家里讲中文,使用国内的物品,翻看旧日照片时会反复提起江山的山水与果实,这种执念,随着年岁的增长越发浓烈。 1992年,毛森已经八十四岁,病痛让他愈加虚弱,他在病榻上开始流露出内心最深处的渴望——在生命的最后一段时光,能回到故土,看看阔别数十年的老屋与山川。 对于曾经的特务头子而言,这个请求并不容易,但他的儿子仍然多方联系,最终得到了批准,当飞机降落在上海时,毛森望见窗外的景象,心中生出陌生与震动。 记忆中阴暗潮湿的弄堂、低矮的屋舍已不复存在,眼前是林立的高楼和川流不息的车流,他并未在上海久留,很快启程回到浙江江山,抵达家乡时,岁月的变迁令他怔住。 村口的大树依然挺立,乡音依旧熟悉,但道路宽阔平整,生活已截然不同,走进老宅,他用颤抖的手抚摸焦黑的梁木,竟在砖缝中摸到年轻时刻下的一个“森”字,半个多世纪过去,刻痕仍在,仿佛在提醒他,这里才是他最初的归处。 归乡的日子里,他见到久未谋面的旧同学,曾经被他投入牢狱的老同窗,如今已是退休教师,平静地提起当年的往事,那种不带怨恨的宽容,使毛森陷入沉默,历史的残酷与人性的温情,在这一刻交织在一起,让他久久不能言语。 他执意要登上江郎山,那是他青年时立下志向的地方,他曾在山石上写下誓言,要为家国奋勇,如今年迈体衰的他拒绝轮椅,拄着拐杖一步一步向上攀登,站在山前,他呼喊着“我回来了”,声音在山谷间久久回荡。 山下的田野和农机,让他心中生出新的感慨,他喃喃自语,说在这里人们能真正吃饱饭,这句话从一位曾经的反共人物口中说出,显得格外沉重。 离开之前,他取出一个信封,里面是一笔钱和几句简短的话,希望用来支持家乡孩子读书,这笔捐款成为后来一所小学的起点,对他而言,这是对故乡的一点心意,也是对往昔的弥补。 不久之后,他在美国病逝,按照遗愿,骨灰被送回江郎山脚下安葬,没有墓碑,也不刻名字,每年清明,总有人在那里放上一束花,却鲜有人知晓墓主的身份。 毛森的一生既有忠诚抗战的一面,也有冷血屠戮的一面,历史不会掩盖他所犯下的罪行,也会记录他曾经的贡献。 他晚年的归乡与悔恨,既是个人命运的转折,也是一个动人心弦的注脚,对于这样一个矛盾的人物而言,故乡最终成为他唯一能够依靠的归宿。 无论经历怎样的沉浮,走过怎样的道路,人在心底最深处,始终留有一方属于故乡的柔软之地,对于毛森来说,归途不仅仅是身体的回归,更是心灵上最后的和解。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:百度百科——毛森