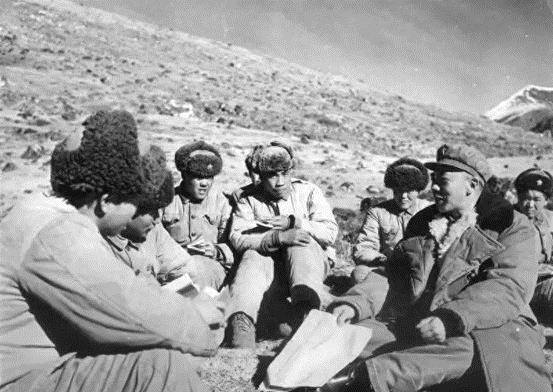

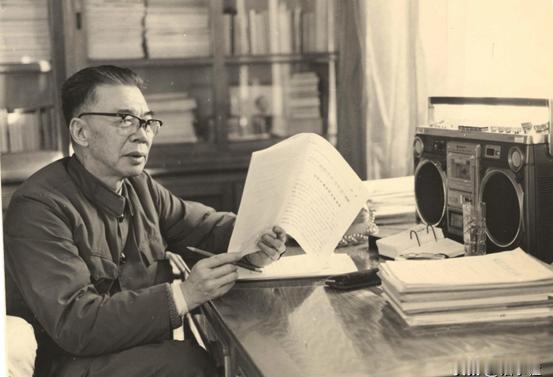

他调任西藏军区司令,很多人搞不清他是正军职,还是大军区正职! “1963年4月的雅鲁藏布江畔,你可得把棉大衣再扣紧。”张国华低声提醒,“高原风钻骨头。”曾雍雅点头,目光却落在远处雪线。 高原并不因宾客的肩章而改变寒冷。对中央来讲,这里刚打完对印自卫反击战,胜利固然可喜,可随之而来的边防整固、道路修通、补给线加密,一个环节都马虎不得。于是,经验丰富却级别尚不算高的曾雍雅,被派到海拔四千米的西藏军区任副司令。 消息传出后,许多人犯了嘀咕:少将担任的到底是“大军区副职”还是“省军区副职”?军衔是一回事,岗位又是一回事,两条线经常交叉,外界弄不明白也正常。 要知道,新中国少将里最终坐上大军区司令台位的人,屈指可数。像龙书金、丁盛、李德生、王诚汉这些名字,多说几句还会有人接得上;然而提到曾雍雅,许多热衷军史的老同志也会摇头——既熟悉又陌生,他似乎总处在光环边缘。 翻档案,曾雍雅1917年出生于湖南湘阴,从小在稻田和湘江之间打赤脚。抗日战争时期,他跟随四野前身的东北抗联南征北战,伤疤遍布手臂。1949年授衔时,他32岁,军衔定为少将。朝鲜停战后,四野主力编为几个军,他被刘震留下做副军长,一做就是八年,仗打得少,练兵最多。 1960年,部队体制调整,他升任军长,两年后又平级调到沈阳军区任副参谋长。有人说这叫“下楼梯”,也有人说是补台阶,毕竟辽东边海防同样棘手。可中央很快又盯上了他——西南屋脊缺一位懂得山地作战且能融入藏族官兵的老四野将领,他符合。 1963年3月,文件到达。“去西藏”四个字让不少同僚倒吸一口冷气,气压低、含氧少,心脏不好的人一个冬天都缓不过劲。曾雍雅没多说,只回了句:“组织要我去,我就去。”随后坐上由成都起飞的伊尔-14运输机,一路颠簸到达拉萨。 当时西藏军区仍是按大军区规格设置,司令张国华,政委空缺。曾雍雅到位后,以副司令身份分管边防、炮兵、后勤。阴法唐则从广西调来当政治部主任。张国华开会时常笑称:“咱们是‘三驾马车’,可别跑岔了。” 西藏特殊,部队白天演练步兵攀登,夜里还得轮值高原病号房。曾雍雅最看重补给,他沿着阿里方向跑了上万公里。“兵要吃饱,枪里要有子弹,阵地才能守得住。”这是他挂在嘴边的话。那一段时间,318国道尚未全通,货车与牦牛驮队混合运输,他硬是把平均补给周期压到二十天以内。 1965年,第一届西藏自治区党委成立,军区与地方关系更紧密,处处要磨合。文化大革命风暴吹到青藏高原时,成都军区领导层受到冲击,高层决定让张国华兼任成都军区第一政委、梁兴初任司令,西藏这边只剩曾雍雅独挑大梁,而张国华仍保留“西藏革委会主任”名义。说白了,指挥棒在成都市区,具体事务在拉萨。 1968年编制再度调整,西藏军区降格为正军级并归成都军区建制。也就是这一年,曾雍雅被正式任命为“西藏军区司令员”。表面看,他终于坐上“一号位”,然而新牌子已经不是“大军区”,行政级别也随之下降。难怪有人陷入混淆:司令员还是那个司令员,待遇却从大区副职变成正军职,高原的风没变,人却“矮”了一截。 这样的“高职低配”并非首例。内蒙古军区1967年改正军级时,滕海清同样以少将肩章担任司令,还兼北京军区副司令。军队体制是活的,可军衔基本冻结在1955年的授衔结果,导致岗位与军衔常常错位,曾雍雅只是众多例子之一。 高原七年,他在卫生所挂了三次氧气袋,血压也踩到临界线。1970年冬,中央批准他回沈阳军区担任副司令,职务归回大军区副职。有人猜测是身体吃不消,也有人说高原政治环境更复杂,留在那儿不见得是好事。档案里没写原因,当年老战士回忆:“老曾上飞机前,只说一句‘西藏的防线,你们得看住。’” 回到东三省,曾雍雅开始研究寒区摩托化部队,小兴安岭演习里,他身着棉袄巡线,习惯性地摸口袋找氧气管,才想起身处平原。晚年谈及那段经历,他提到的最多是士兵:“战士蹲在5340米的哨所里,一年难得回家,不能因为机关头衔的变化,让他们觉得被忽视。” 分级调整、军衔滞后、岗位流转,这些看似枯燥的词汇背后,是一代军人不断迁徙却不问得失的选择。曾雍雅的履历把这种“错位”展现得淋漓:少将肩章,时而大军区副职,时而正军级主官,外界争论是非,他自己从未解释。对他来说,文件签字那刻,职责已经落定,头衔只是工作服上的缀饰。 在浩大的中国人民解放军序列里,这种无声的坚守并不罕见,只是并非人人都有机会被记住。如今提及高原防线的奠基,更多人想起林芝、山南那些看不见名字的前哨;而曾雍雅,依旧是那张照片里的侧脸——风吹皱作战地图,他正拉着皮带扣,准备爬上一辆嘎嘎作响的解放牌卡车。