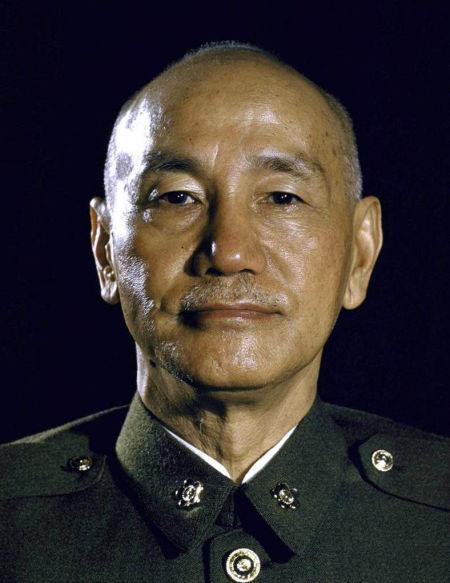

1959年,51岁的邱行湘刚获特赦,还是光棍一个。这个曾经叱咤战场的国民党将军,如今住在南京,穿着洗得发白的中山装,拿着60块钱的工资,每月还得寄回老家接济母亲。 对面住着个纺织女工张玉珍,离过婚,带着俩娃,三十多岁,正值壮年,做得一手好菜。就是这两个原本不相干的人,被命运拴到了一起,成了新中国最“不搭”的一对夫妻。 谁能想到,这位看似普通的南京市民,竟是当年蒋介石身边鼎鼎大名的“邱老虎”。 邱行湘出身江苏溧阳大户人家,18岁考入黄埔军校第五期,因为崇拜蒋介石到了痴迷的程度,连发型都要和蒋介石一模一样,被人称为“小蒋介石”。他不抽烟不喝酒,走路挺直腰板不苟言笑,这些细节都在刻意模仿他的校长。 1948年,蒋介石亲自点将,任命邱行湘为青年军整编第206师师长兼洛阳警备司令。临行前,蒋经国特意设宴,情真意切地说:“党国正处于危难之中,洛阳乃是中原重镇,此城一丢,后果不堪设想,家父的日子也难过了!” 说着眼角还流出眼泪。邱行湘当场感动得立下军令状:“我宁愿粉身碎骨,也要用血肉之躯为校长守住洛阳!” 但历史洪流不可阻挡。解放军攻势如潮,邱行湘苦苦支撑七天七夜后,洛阳城破。他觉得自己对不起蒋介石,举枪准备自尽,却被解放军战士击落手枪。被俘后,他最初顽强抵抗,听不得别人说蒋介石坏话。 转机出现在他与黄埔学长陈赓的见面。这位共产党将领不仅让人给他治伤,还送了他一个猪肉罐头。在随后被送往北京功德林战犯管理所改造的日子里,邱行湘亲眼看到共产党如何对待战犯:杜聿明的脊椎病得到精心治疗,战犯们生病都被送去医院。 慢慢地,这个顽固的国民党将领思想开始转变。 在功德林,邱行湘表现出惊人的劳动热情。他挑着五十多斤的饭菜桶健步如飞,在秦城农场开荒种地时专拣重活干。这种积极改造的态度引起了同期被关押的黄维不满,黄维在背后骂他“没有气节”。 邱行湘得知后当场怼了回去:“你连自己的名字和祖宗都不要了,还谈什么气节!”原来黄维原本字“悟我”,因为蒋介石送他照片时误写为“培我”,他就真的改了自己的字。 1959年12月4日,功德林大礼堂举行特赦大会,邱行湘成为首批被特赦的10名战犯之一。重获新生后,他受到周恩来总理接见。当周总理问他有什么打算时,他不假思索地说想回老家看看母亲。 回到溧阳老家,邱行湘见到了卧病在床的老母亲。村里人好奇地来看这位曾经的“战犯”,他却用一手好字帮乡亲们写春联,很快融入了新生活。 最让人动容的是,两位曾经在他家做长工的人邀请他去家里吃饭。邱行湘想起自己曾是地主阶级,羞愧得扑通一声跪地向他们道歉。 在南京安定下来后,邱行湘在南京光华门外飞机修理厂工作,闲暇时还在机场周围开荒种菜。他种的蔬菜瓜果经常分给亲朋好友,包括老友陈颐鼎一家。但五十多岁的他依然形单影只,前妻早已病逝,去洛阳前告别的那位女友也失散了。 朋友们开始为他张罗婚事。最终,通过邱维达将军的夫人李世英介绍,邱行湘认识了在南京棉毛纺织厂上班的张玉珍。这位老南京人朴实善良,独自带着两个孩子生活。 两人相处后觉得投缘,于1962年春节前夕举办了婚礼。消息传出,香港《大公报》特意报道,标题是《从“追悼会”到结婚典礼》——原来蒋介石当年以为邱行湘战死沙场,还为他办过追悼会。 婚后的邱行湘仿佛变了个人。他经常带着张玉珍去老友陈颐鼎家做客。陈家的院子成了他们聚会的场所,春天摘柿子,夏天井水镇西瓜,秋天打枣子,冬天围着火炉聊天。 邱行湘那特有的溧阳腔调在屋里回荡,尤其是说“我”字时的独特发音,让聚会充满欢声笑语。 更让人惊喜的是,年过半百的邱行湘老来得子,有了儿子邱晓辉。这个小生命成了整个大家庭的宝贝,尤其是到陈颐鼎家做客时,孩子们最期待的就是打枣子的环节。 邱晓辉拿着竹竿朝树枝使劲一敲,噼里啪啦下一阵枣子雨,大家笑着捡枣子,场面温馨无比。 晚年邱行湘常常感慨自己有“三个想不到”:想不到自己能重获新生与老母亲团聚,想不到能组建幸福家庭还有了孩子,想不到政府会出钱出力为他治病。他将余生投入到促进祖国统一的工作中,直到1996年在南京病逝,享年89岁。 一段从战场硝烟到厨房炊烟的姻缘,两个看似毫不相干的灵魂,在新中国的阳光下找到了共同的归宿。 邱行湘曾经为蒋介石效忠,甚至模仿他的一举一动;张玉珍则是普通的劳动妇女,在纺织机前编织自己的生活。他们跨越了阶级和背景的鸿沟,用理解和包容书写了不一样的黄昏恋曲。 消息来源 北京广播电视台《从蒋介石的“死忠粉”到新中国公民,他是怎么想通的?》 江苏黄埔军校同学会《陈万中:忆往昔岁月悠然》 澎湃新闻《邱行湘卖力改造,遭黄维讽刺没有气节,邱行湘怒怼:你连祖宗都不要了》