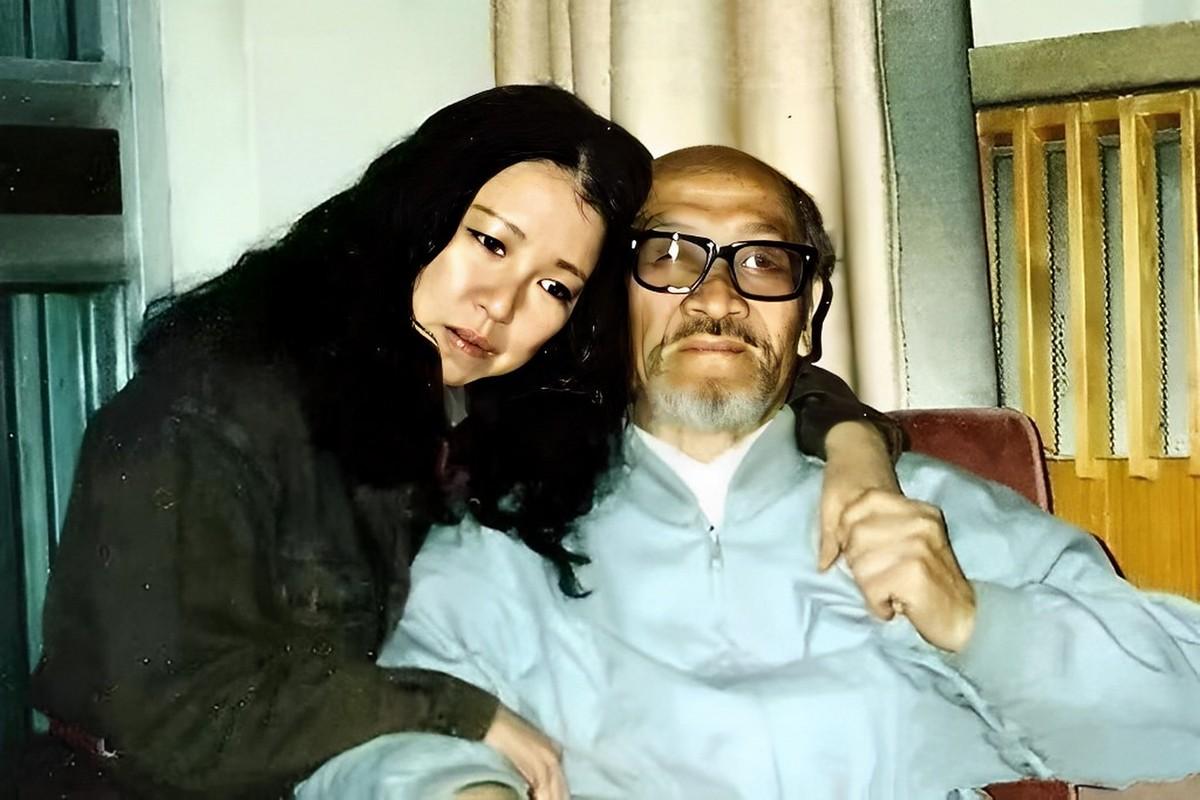

[太阳]1990年,47岁的三毛跑到新疆,去寻找77岁的王洛宾,但王洛宾拒绝了她的示爱,三毛一气之下,收拾行李,飞回台湾,给王洛宾寄了一封绝笔信。 (参考资料:2025-06-14 新京报——专访王海成:父亲王洛宾说,“三毛很勇敢”) 1990年,台湾女作家三毛和独居新疆的音乐家王洛宾,两个轨迹迥异的艺术家,在新疆短暂交汇,这并非一段浪漫传奇的开始,更像是一场关于“孤独”的深刻对谈,最终被现实的嘈杂声淹没,只在歌声与文字里留下了一声叹息。 故事不从头说起,我们直接钻进他们关系的核心,看看两种孤独如何共鸣,又如何在现实中失焦。 他们最初的吸引力,其实是对彼此生命底色的懂得,三毛不是贸然闯入,夏婕的采访、好友吴淡如的书稿,早已在她心中勾勒出一个理想化的王洛宾,她以替杂志转交稿费为由,独自从旅行团请假,按着地址找上了门。 王洛宾的家,设施简陋得让人心疼,但就是在这样的地方,两人立刻触碰到了最核心的话题:寂寞,三毛说,我满世界流浪,就是为了排解寂寞,王洛宾指了指身边的钢琴,说有它陪着,我不寂寞。 这简直是两种生存哲学的碰撞,一个向外探寻,一个向内坚守,接着,王洛宾为三毛弹琴,她唱起《橄榄树》,他回以一首《高高的白杨》,歌里唱着孤坟和丁香,这是他们最纯粹的一次对话,用音乐完成了灵魂的握手。 王洛宾的儿子王海成当时觉得,这个比自己大八岁的女作家,声音好听得像个女学生,可他很快发现,许多访客名为拜访父亲,其实是冲着三毛要签名来的。 这份纯粹的共鸣,太脆弱了,当三毛试图将精神上的连接落地成现实的陪伴时,一切都变了味,同年9月,她从北京《滚滚红尘》剧组秘密飞往乌鲁木齐,满心期待的是延续春天的私密交流。 可迎接她的,却是长枪短炮,王洛宾在拍摄纪录片时不经意间透露了她的行程,媒体蜂拥而至,三毛的心情一下子跌到谷底,她要的是两个人的清净,得到的却是被围观的喧嚣。 干扰是全方位的,王洛宾忙于拍摄,分身乏术,粉丝、媒体、电视台的人络绎不绝,更尴尬的是,王洛宾为规避流言,还安排了一位女学生同住,这些“他人”的存在,彻底挤碎了他们独处的空间。 三毛不是没有努力过,她帮着王洛宾整理布置他那简陋的房间,还在王海成家连吃午晚两餐,直夸儿媳党国英做的饭菜合胃口,她甚至私下问王海成,想在乌鲁木齐买房,计划夏天在新疆,冬天回台北。 她追求的是一种安稳日常的陪伴,但现实却给不了,王海成觉得,父亲根本没有勇气和力量去接住三毛这捧滚烫的、真挚的火焰,最终,无法忍受被包围的三毛,选择了离开。 现实中断了,交流只能回到最开始的形式——文字与音乐,三毛首次见面后,曾在4月27日的第一封信里写下“没法抗拒”、“你无法要求我不爱你”,那是情感的顶点。 可到了12月,最后一封信却无比决绝,她告知王洛宾,自己已与一位英国友人O’sheal先生订婚,即将定居苏格兰,这像是一种用世俗理由进行的冷酷切割。 一个月后,1991年1月,三毛在台北荣民医院离世,王洛宾听到消息,对他儿子说的第一句话是:“自杀需要勇气”,这是一种抽离的、哲思般的评价,但随后,他喝了很多酒。 行动比语言更诚实,他为三毛写下那首《等待》,歌里唱:“你曾在橄榄树下等待又等待,我却在遥远的地方徘徊再徘徊”,这句词,既呼应了三毛的《橄榄树》,也成了王洛宾对自己“徘徊”与“错过”的追认。 三毛与王洛宾的故事,说到底,是一个理想情感被现实磨损的寓言,他们因相似的孤独内核而靠近,却最终没能抵御住外界的喧嚣和内心的迟疑。 但这段关系没有消失,它升华成了一个符号,一个是信里热烈的表白,另一个是歌声中悠长的等待,共同谱成了一曲关于错过的二重奏。