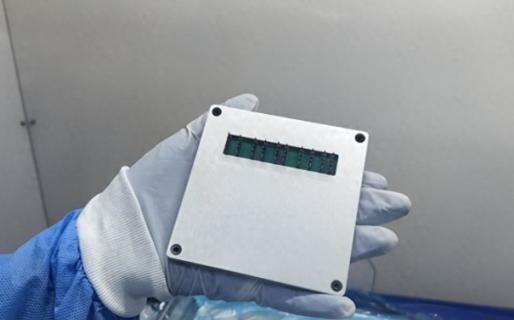

中国正式宣布:首款核电池问世,西方专家:先进得不像中国发明!传统的能源解决方案,尤其是电动汽车的电池,往往面临着续航、寿命以及极端天气下衰减的问题。为了解决这些痛点,中国在核电池技术上取得了重大突破,推出革命性的碳-14核电池“烛龙一号”。这颗只有硬币大小的能量核心,却能在极端环境下稳定工作50年,彻底改写了人类对能源的认知边界。 传统电动车电池总让人头疼,续航短、寿命有限,一到冬天或高温就掉链子。想想那些长途自驾,开着开着电就见底,得找充电桩折腾半天。或者手机电池用两年就成砖头,换新花冤枉钱。这些问题不是小事儿,全球能源转型卡在这儿,制约着电动车、无人机甚至太空探测的普及。谁能破解,就能抢占先机。中国科研圈瞄准了这块硬骨头,转向核电池这条路子。不是那种大功率核电站,而是微型化的,安全又高效。碳-14这种同位素,半衰期长达5730年,衰变时放出贝塔粒子,能直接转成电。听起来高大上,但接地气说,就是把核废料变废为宝,成本低,还环保。 “烛龙一号”的核心,就藏在那个小巧的银灰壳子里。体积只有几立方厘米,能量密度是锂电池的百万倍,开路电压2.1伏,短路电流282纳安,最大输出功率433纳瓦,转换效率破8%。这些数字不是吹牛,经中科院合肥物质研究院实测,国际领先。封装用碳化硅半导体,纳米级钻石薄膜锁住辐射,安全系数高到辐射量只相当于一次牙科X光。团队从核反应堆废料提纯碳-14,成本降到传统方法的1%,全链条自主知识产权。简单说,这电池不用充电,没污染,极端环境里也能扛。比起老电池动不动就鼓包漏液,这玩意儿稳如老狗。 研发这条路走得不容易。西北师范大学苏茂根教授带队,从2010年代就开始啃核技术应用。苏茂根是物理与电子工程学院副院长,早年专攻激光诱导击穿光谱,积累了材料分析的硬功夫。2020年后,转战碳-14项目,建起低能激光离子源平台。团队分头攻关:一人管提纯,一人搞封装,一人调转换效率。从理论5%拉到28%,靠多层叠片设计。实验室里,样机跑了18个月,功率波动不到0.1%。合作无锡贝塔医药,补齐产业化短板。2025年3月9日,江阴发布会一亮相,LED灯连闪3.5万次,还在继续。这不是拍脑袋的成果,是十年磨一剑,实打实的积累。 技术细节说白了,就是把核衰变能量高效变电。碳-14衰变产贝塔粒子,击中半导体产生电子-空穴对,生成电流。关键在换能器件,碳化硅耐高温高压,适合极端用。储能模组加持,能驱动蓝牙芯片发信号,证明实用性。比起镅-241或氚电池,碳-14寿命长、辐射弱,适合民用。团队还优化了从源头到输出的全工艺,专利布局覆盖美日欧。接地气点,这就好比给手机安个永动机,扔水里、冻箱里都行。能源巨头看在眼里,特斯拉工程师拆参数时,算出电动车用上它,终身免换。NASA也眼热,深空探测器飞到木星外,太阳能板罢工,它还能顶上。 应用场景想想就带劲。先说医疗,心脏起搏器植进去,50年一劳永逸,不用开刀换电池。脑机接口也行,稳定供电让神经信号传得顺溜。物联网时代,万亿传感器网铺开,这电池支撑偏远监测,不用电线网。极端环境更不用说,南极站、深海器、月球车,全靠它续命。海洋深处压力大,零下北极风雪狂,它输出稳稳的。航天界算笔账,从地球到火星,传统电源半路歇菜,这货能飞奥尔特云。军事国防也沾光,无人机巡逻持久战。简单讲,能源不再是瓶颈,技术应用打开新天地。首批样机已上高原气象站,数据传回准时。 国际反应来得快。消息一出,美国能源部专家私下嘀咕,技术路线超前,像古人突然造智能手机。德国媒体酸溜溜,说中国人把科幻写进现实。欧洲还在为锂矿抢破头,中国绕道核废料,变废为宝,资源陷阱不沾边。中东石油国派团访华,沙特大臣直言,你们在沙漠造出不落太阳。全球能源圈炸锅,巨头闻风动。特斯拉内部报告,理论上车载版实现终身供电。NASA邮件流传,盯上深空潜力。专利战隐现,美日欧跟进布局,但中国先发优势大。西方专家那句“先进得不像中国发明”,听着刺耳,其实是认可。能源话语权悄然转移,非洲村用微型核站,太空电梯稳供电。挑战在公众恐核,得科普辐射低;量产瓶颈,月产千枚起步。 长远看,这电池重塑格局。传统能源焦虑成历史,化石燃料份额缩水,新能源链条重排。中国从跟跑到领跑,产业链全控。下一代研发已启动,用氮化镓提效到40%。想想物联网爆棚,传感器到处是,数据实时回馈。医疗植入永动,患者少遭罪。太空探索加速,探测器飞远点。接地气说,手机续航千年,电动车环球无忧。社会层面,能源平等拉平城乡差距,偏远地不愁电。但得平衡,监管跟上,避免滥用。团队低调推进,只透露首批用于无人区和深海。棋局大,西方警惕,但合作空间在。能源从争夺存量,转向开发星辰。