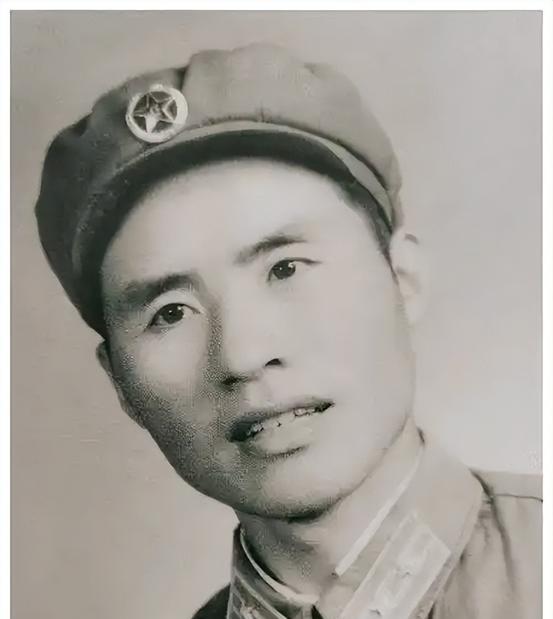

他当12年军副政委,军区司令和政委找他“闲谈”,6个月后成政委 “老宋,晚上你到司令部一趟,首长想和你掰掰。”1982年10月中旬,29军机关值班员挂完电话,顺手在记录簿上写下这一行字。那天的福州夜色很闷热,闽江口的潮风却透着一股难以捉摸的意味。 宋清渭当副政委第12个年头,听见“首长要谈心”,心里并不轻松。29军不是精锐王牌却身负前沿重任,军副政委管思想、带作风、跑协调,外人看来位子不算显眼,实则天天跟棘手事较劲。12年,他见四任军长走马灯似地更换,也送走三任政委,自己却稳稳停在副军职,像被钉在木板上的铜牌,闪亮却不挪地。 走进福州军区大院,灯影斑驳。等候室内,杨成武司令放下茶杯,傅奎清政委抬头招呼:“小宋,坐啊,我们随便聊聊。”开场轻描淡写,可两位正大军区首长同时“单聊”一名副军职,外行人也能嗅出不同寻常。 寒暄两句,话锋突转。傅奎清探身问:“1967年,你是不是给军区打过一份‘保持部队稳定’的电报?”一句话把时针拨回十五年前。那年“一月风暴”席卷海疆,某些造反队伍冲击机关,军地秩序摇摇欲坠。宋清渭当时只是师直团的政委,眼见营房门口横幅乱舞,士兵被鼓动冲街,气得咬牙。几天后,他同党委骨干连夜起草电文,请求军区“迅即采取坚决措施,确保军队统一指挥”。字句犀利,落款却是“×师×团党委”。电报发出后,华东野战军老将韩先楚拍电同意,甚至用密报形式在系统中转发。如今再看,那封电报像一颗投向浑水的石子,激起波澜,也留下涟漪。 谈话室里,杨成武笑道:“我那会儿在总参,第一眼就认定写这封电报的人脑子清醒。”接着他话锋一顿,“清醒的人,有时也难免被搁在一边。”宋清渭没有吭声,只觉背脊微微发热。一张薄薄电报,不仅没让他平步青云,反倒像隐形包袱,让他在29军副政委的位置上原地踏步十几年。 时间推到七十年代。那段岁月,文件一纸接着一纸,干部提拔里边也掺着各种“政治风向”。宋清渭41岁就坐上副军职,比同批人显得年轻。可随后十余年,调令总与他擦肩。有人议论:“是不是那封电报得罪了某些‘路线’?”答案谁也说不死,只能看干部花名册上名字一次又一次被排在后面。 进入八十年代,形势换了新天地。中央开始对老中青年干部进行全面考察,提倡“德才兼备、以德为先”,也力主“该容错的要容错”。29军所在地是沿海一线,任务重、兵力杂。军区领导把部队情况翻了个底朝天,却发现很多规章制度恰恰因为宋清渭当年“碎嘴子”般的坚持,才没落到别人的后头。于是那场“谈心”,实际上是组织决定之前的最后探底。 杨成武问得直接:“如果调你去带一把更大的担子,能不能挺得住?”宋清渭回答也干脆:“命令到哪儿,脚就到哪儿。”这句话之后不再多说。谈话持续不到四十分钟,结束时杨司令拍拍他的肩膀:“回去继续干,你年龄不大,军区对你还有安排。” 消息像石灰撒进水里,表面没动静,里头却在化。半年后,1983年4月,东海岸某集团军宣布人事命令:宋清渭任军政委。那天任职大会上,他穿依旧洗得发白的66式军装,胸章随大礼堂灯光泛着浅光。官兵瞪大眼,有人窃窃私语:“老政委总算转正了。” 任政委后,他的行事风格变化不大:晚上巡营房,白天泡作训场,文件批示依旧密密一页纸。不同的是,决策的话语权握在手中——长期做副手练就的兼听和冷静,此刻变成掌舵的底气。1984年底,该军在闽南山区进行合成营实兵演习,宋清渭坐在指挥车里,一边盯着态势标图,一边对作训部长说:“别怕犯错,但必须把错纠回来。”这句带火药味的话被许多年轻军官记了一辈子。 1985年大裁军来临。军区党委需要选拔能够驾驭复杂局面的政工主官。经过民主测评和中央军委批准,宋清渭出任济南军区副政委,不久转正为政委。有人打趣:“当年那封‘死磕电报’让他原地踏步十二年,如今却像论资排辈时的加分项,真有意思。” 纵观宋清渭的履历,三点值得品味。第一,战场经验并非唯一通行证,他真正被牢记的是面对混乱时的“定海神针”态度。第二,组织不会永远忽视一个负责任的干部,但也不会在风头正紧时替他举牌。第三,历经漫长等待仍能保持热度,需要坚守,更需要自我修炼。12年副军职的沉淀使他在关键节点脱颖而出,既偶然又必然。 从福州夜色到齐鲁大地,时间走了一大圈。电报没变黄,信念没褪色。当年团政委在混乱中敲出的三行字,被更多人当作后来整顿军纪的注脚。有人问:“倘若再回到1967年,你还发不发那封电报?”宋清渭沉声一句:“该发还得发,不发就对不起这身军装。”