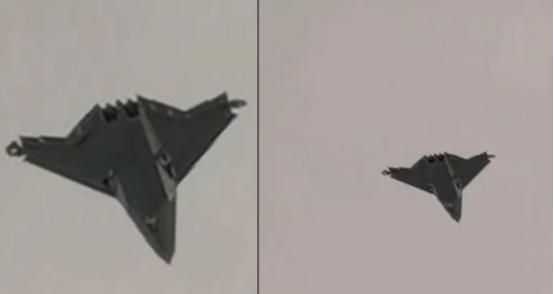

歼-50再次低空试飞,照片中这一细节,透露出恐怖的研发实力 日前,有网民拍摄到了正在试飞阶段的“北六代”歼-50战机低空掠过天空的照片,这次试飞高度比较低,能看到更多的机身细节,不但可以看到歼-50翼尖作动面的细节,还有这点细节让人“细思极恐”。和去年底试飞的歼-50不同(图2),这次的歼-50机头没有空速管(图3),由此可以判断,该机很有可能已有多架原型机。 空速管这东西看着简单,却是战机的 “空气感知触角”。它能同时测量飞行中的动压和静压,进而算出飞行速度、高度和迎角这些关键数据,曾是战机不可或缺的部件。 很多老军迷都记得,以前不管是歼 - 10 还是早期的歼 - 20,机头前面都戳着这么一根金属管,因为没有它,飞行员根本没法掌握战机的飞行状态。 但这根金属管有个致命缺点,它会强烈反射雷达波,像个 “隐身破口” 一样削弱战机的低可探测性。对于追求全向隐身的六代机来说,这根管子简直是 “眼中钉”,因为哪怕机身其他部位做得再隐蔽,这根突出的金属管也会被敌方雷达轻易捕捉到。 歼 - 50 敢拆掉机头空速管,绝非拍脑袋决定。这背后是整套态势感知系统的成熟,更是中国航空工业在核心技术上的突破。 替代空速管的是一套嵌入式大气数据传感器系统,工程师们把几十个微型传感器藏在了机身表面的蒙皮里,这些传感器能通过测量不同位置的气压变化,精准算出飞行速度、高度和迎角这些关键数据。 中国华云气象科技集团有限公司之前就公开过类似的机载大气探测技术,他们研发的设备能在复杂气象条件下实时测量三维温度、压力等信息,精度和稳定性都达到了国际先进水平。 歼 - 50 搭载的这套系统只会更先进,因为它不仅要测大气数据,还得和战机的雷达、电子战系统实现数据融合。 这些微型传感器收集到的信息,会直接传输给战机的 AI 中枢,AI 系统能在一瞬间完成数据处理,给出比传统空速管更精准的飞行参数,而且整个过程完全不影响隐身性能。 更值得琢磨的是,拆掉空速管还说明歼 - 50 的研发进度已经远超早期测试阶段。参考歼 - 20 的发展历程,它的 2012 号原型机还带着空速管,直到 2013 号原型机才正式取消,这个过程用了整整一年多时间。 歼 - 50 从去年底带着空速管试飞,到现在就完成了 “去管化”,这个速度比歼 - 20 当年快了近一倍。这背后必然有多个原型机在同步测试,有的原型机负责验证气动布局,有的负责调试航电系统,这样才能在短时间内完成技术迭代。 咱们再看看国外的情况,美国去年首飞的 B-21 轰炸机,机头还带着临时的试飞空速管,直到现在也没公开过拆除空速管的原型机照片。英国、意大利和日本联手搞的 “暴风” 六代机,更是还停留在概念模型阶段,连带空速管的验证机都没上天。 这么一对比,歼 - 50 的研发节奏确实让人振奋,这可不是单个部件的升级,而是整个航空工业体系能力的体现。 六代机本身就是 “飞行的超级计算机”,一秒钟能处理相当于一个中等城市的数据量。歼 - 50 能拆掉空速管,意味着它的传感器系统、数据融合技术和 AI 处理能力已经形成了闭环,这些技术可不是一朝一夕能搞定的,背后是无数工程师多年的技术积累。 我觉得这件事真的戳中了咱们的自豪感,它说明中国的战机研发已经从 “跟跑” 变成了 “并跑” 甚至部分 “领跑”。以前咱们看美国的 F-22、F-35 觉得羡慕,现在咱们自己的六代机已经展现出了这么强的实力。 大家觉得这种技术突破是不是意味着歼 - 50 离正式列装不远了?对比欧美那些还在画图纸的六代机项目,咱们的歼 - 50 会不会成为全球首款服役的六代机?欢迎在评论区留言讨论!

![[呲牙笑]嚯嚯嚯,看样子这是歼-50“奉旨泄密”啊~看样子雷达直径很大,需要更大](http://image.uczzd.cn/15240892596842532290.jpg?id=0)