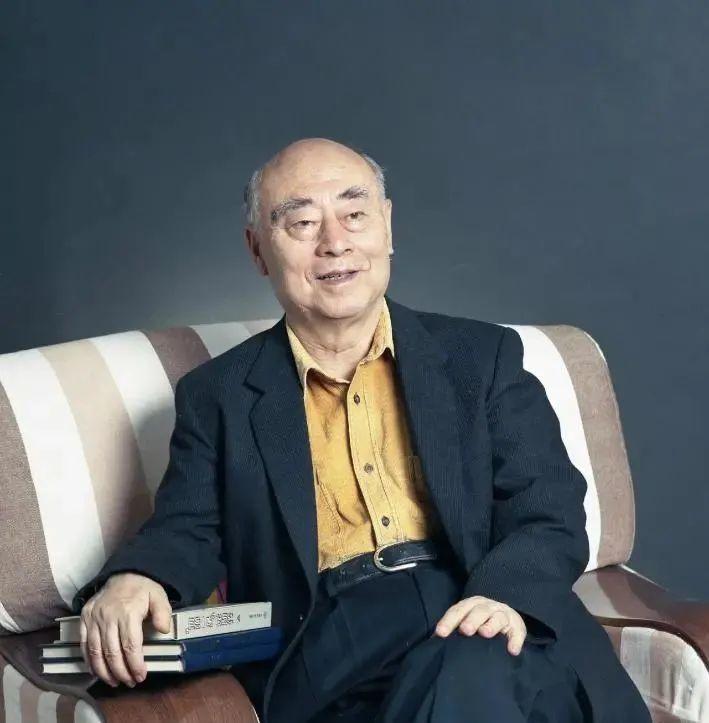

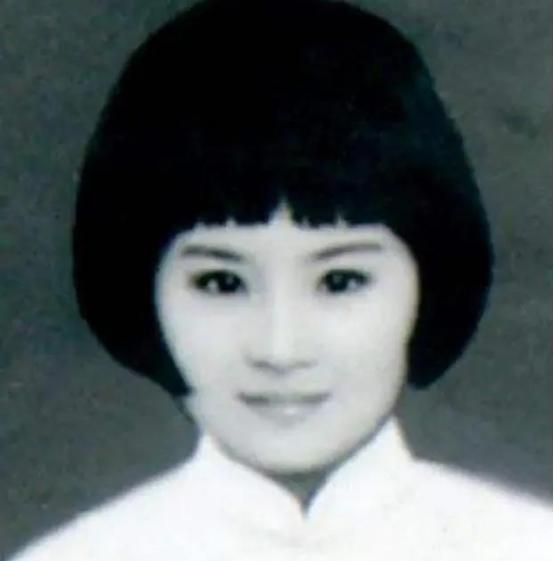

1988年,孙玉芹盯着报纸上"氢弹之父"四个字,心想:"原来老头子瞒了半辈子的秘密,是去造氢弹了啊!" 还记得那天清晨的阳光透过厨房窗户照在当天的报纸上,孙玉芹正准备叫丈夫于敏起床吃饭,目光却被第二版的大标题牢牢吸住了——“中国氢弹之父:于敏”。 她的手微微发抖,脑海里闪过二十多年来的片段:丈夫深夜归来时衣领上的墨迹、突然消失数月的出差、那些她看不懂的公式纸条…… 这一刻,所有的碎片终于拼凑成了一幅完整的图画,原来那个看似普通的丈夫,正在干着一件惊天动地的大事。 这个故事得从1961年说起。那是个寒冷的冬夜,于敏比平时晚回来了两小时,大衣上还带着室外的寒气。他默默收拾了几件衣物,对正在缝补衣裳的妻子说:“我要出趟远门,时间可能会长一些。” 孙玉芹抬起头,注意到丈夫眼中闪烁着一种她从未见过的光芒,那是一种混合着兴奋与沉重的复杂神情。她没有多问,只是默默起身,往他的行李里多塞了两双厚毛袜和一件毛衣。 其实于敏原本准备出国深造,飞机票都快落实了,却在临出发前三天被紧急召见,钱三强拍着他的肩膀说:“国家需要你搞氢弹,这事儿得烂在肚子里。” 从此,“出差”成了于敏的口头禅,这一别就是整整八个月音讯全无。偶尔回家,也总是深夜归来,天不亮就又离开。 孙玉芹渐渐发现,丈夫的白衬衫领口总是磨得发毛,手指上常带着蓝黑色墨迹,眼底带着掩饰不住的疲惫。 有时深夜醒来,她会看见丈夫披着外套在书桌前写写画画,那些密密麻麻的公式和图表对她来说如同天书。 而在遥远的西北试验基地,于敏和同事们正吃着掺了沙子的馒头,喝着带着苦碱的水,在零下30℃的极寒天气里坚持工作。 氢弹的研制是中国在极其艰难的条件下完成的,当时国际技术全面封锁,国内资源匮乏,科研人员要靠自己的智慧一步步摸索。 1964年秋天,于敏破天荒地在家连续待了三天。 10月16日下午,他突然坐立不安,不停地调整收音机的频率。当广播里传出我国第一颗原子弹爆炸成功的消息时,他紧紧握住妻子的手,眼中泪光闪烁。 “真好,真好。”他反复说着这两个字,却不再多说一句。 三年后的1967年6月17日,于敏特意请假在家,他一大早就在院子里踱步,不时抬头望望西北方的天空。“今天天气很好。”他没头没尾地说了一句。 当氢弹试验成功的消息传来时,这个平时沉稳内敛的男人突然一把抱起小女儿转了个圈,笑得像个孩子。 从第一颗原子弹爆炸到氢弹试验成功,美国用了7年多,而中国仅仅用了两年零八个月,创造了世界的奇迹。 在这二十多年的时间里,孙玉芹一个人扛起了整个家。大女儿出生时,于敏在戈壁滩算数据;她怀二胎那晚,他抱着笔记本在实验室打地铺;孩子生病住院,他匆匆赶来,只塞了一沓钱,就转身离开。 最让人心酸的是1980年,孙玉芹带着孩子搬了新家,突然听见有人敲门,开门后看到眼前皮肤黝黑、满脸皱纹、胡子拉碴的于敏,竟问了一句:“大叔,您找谁?” 一句话,两人都愣在那里,孙玉芹很快反应过来,认出于敏,扑到丈夫怀里放声大哭。 回顾这段历史,我深深被那个年代科学家和他们的家人所感动。他们放弃了名利,隐姓埋名,舍小家为大家,用智慧守护国家安全。 于敏曾经说过:“愿将一生献宏谋”,他是这么说的,也是这么做的。 尽管被尊称为“氢弹之父”,他却始终婉拒这个称号,强调“这是成千上万人的事业”。在他心中,自己只是尽了分内之责,把力量融入了祖国的强盛中。 这样的精神在今天显得尤为珍贵。我们生活在和平年代,享受着国家发展带来的红利,却很少想起这些红利背后有多少人付出了怎样的代价。 他们不求名利,不求回报,只求国家强大,人民安居乐业。 正如于敏在诗中所写:“身为一叶无轻重,众志成城镇贼酋”,道尽了一代科学家的赤子之心。 参考资料:中国“氢弹之父”于敏:他的名字曾绝密二十八年——中国军网