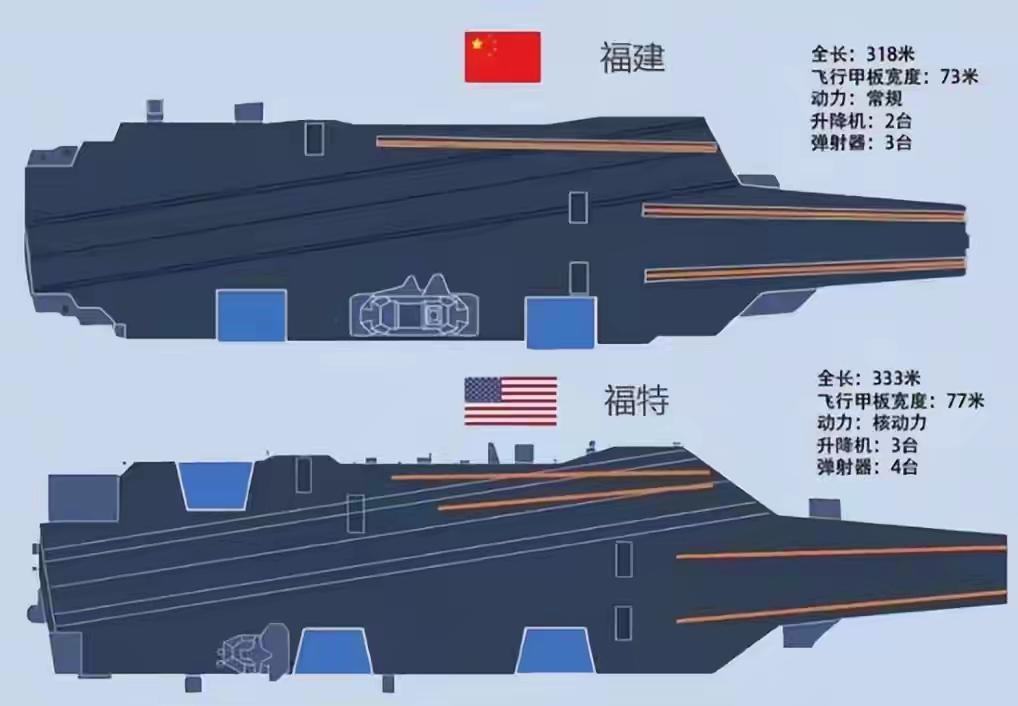

国防部回应004核航母,12万吨核航母或已开建,中国海军迈入新纪元。最近卫星图显示,模型楼的舰岛后移、烟囱消失,这种布局只有核动力航母才敢这么做,再看大连造船厂,船坞里分段结构越来越大,大家都在猜测,这就是004的雏形。 当卫星图像中那组舰岛后移、烟囱消失的模型建筑引发广泛猜测时,当大连造船厂船坞内日益庞大的分段结构进入公众视野时,一个关于中国海洋命运的新篇章正在悄然书写。 004型核动力航母的潜在轮廓,不仅代表着中国海军装备的技术跃升,更折射出一个陆权国家向海图强的战略转型与文明自觉。 从辽宁舰的改装探索,到山东舰的自主建造,再到福建舰的电磁弹射突破,中国航母发展路径呈现出鲜明的“阶梯式学习”特征。 这种循序渐进的模式,既避免了技术冒进的风险,又确保了每一代航母都能在前代基础上实现关键突破。 004型可能采用的核动力方案,若得以证实,将标志着中国航母工程从“掌握技术”向“定义标准”的战略转变。 核动力航母的军事价值不仅在于理论上无限续航带来的战略机动性,更在于其重构海权格局的象征意义。 一艘12万吨级的核动力航母,已超越单纯武器平台的范畴,成为国家意志与科技实力的物质化表达。 它意味着中国海军将从“近海防御”向“远海护卫”转型,从区域存在向全球力量投送能力拓展。 将004型与美军福特级进行简单参数对比,虽能揭示技术差距,却可能忽视中国航母建设的独特性格。 中国航母发展始终服务于国家整体战略需求,而非单纯追求军事对标。 正如福建舰选择电磁弹射而非蒸汽弹射,展现了中国在关键技术上的后发优势与路径创新。 004型若真如外界推测优化弹射器数量与升降机设计,其核心目标应是构建与中国远洋作战需求相匹配的出动效率,而非简单复制他国模板。 这种“需求导向”而非“对手导向”的发展逻辑,使中国航母建设保持了战略自主性。 核动力系统的潜在应用,更多是为解决远洋部署中的能源保障瓶颈,而非单纯追求技术虚荣。 中国航母发展的深层逻辑,根植于国家利益边疆的拓展与全球治理角色的转变。作为全球最大贸易国,中国海上交通线的安全与国家命运息息相关。 从亚丁湾护航到也门撤侨,中国海军在全球范围内的行动已彰显维护海外利益的能力与决心。 004型可能代表的核动力航母平台,将为中国参与全球海洋治理提供更为有力的工具。 在非战争军事行动、人道主义救援、国际反恐合作等领域,大型航母的独特价值无可替代。 这种“硬实力”的建设,本质上服务于中国倡导的人类命运共同体理念的“软实践”。 福建舰的三条弹射器已让中国步入顶级航母俱乐部,而004型可能带来的技术突破更将提升中国海军的远洋制海能力。但一个更深层的问题值得思考:中国航母发展的战略终点在哪里? 是追求与现有海洋强国的数量对等,还是开创一条具有中国特色的航母运用哲学? 从辽宁舰的“训练科研”定位,到山东舰的“战备值班”角色,再到福建舰的“技术跨越”,每一艘航母都被赋予了独特的战略使命。 004型若采用核动力,将如何重新定义中国海军的远洋存在模式? 是在维护全球公域安全的框架内发挥作用,还是将重构传统海权概念? 中国传统文化中的“和为贵”思想与“止戈为武”的武德观念,将如何影响中国航母的战略文化形成? 当技术能力追上传统海洋强国时,中国是否会发展出一套不同于西方海权理论的航母运用哲学? 这些问题的答案,或许比航母本身的技术参数更值得期待。 中国航母的发展,正从技术追赶到战略创新,从装备建设到理论构建,从硬件投入到文化塑造。 004型核动力航母的潜在可能性,不仅是一个军事技术话题,更是一个关于中国如何定义自身全球角色的战略命题。 在这个意义上,每一艘新航母的诞生,都是中国与世界对话方式的一次重新定义。 中国航母从无到有、从改装到自建、从常规动力到潜在核动力的发展历程,是一部浓缩的国家崛起史诗。004型可能代表的技术飞跃,将是中国向深蓝进军的重要里程碑。 但比舰体更大、动力更强、效率更高更为重要的是,中国将如何运用这种力量,为全球海洋秩序注入新的稳定因素与发展动力。 在这个变革的时代,每一艘新航母的亮相都不只是军事事件,更是文明对话。当东方的智慧与海洋的胸怀在航母甲板上交汇,中国将交出一份怎样的答卷?这不仅关乎国家安全,更关乎人类共同未来的塑造。 (免责声明:本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创首发内容仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。信源、图片均来自网络,若存在争议、图片侵权问题,请及时联系作者,将予以删除。)