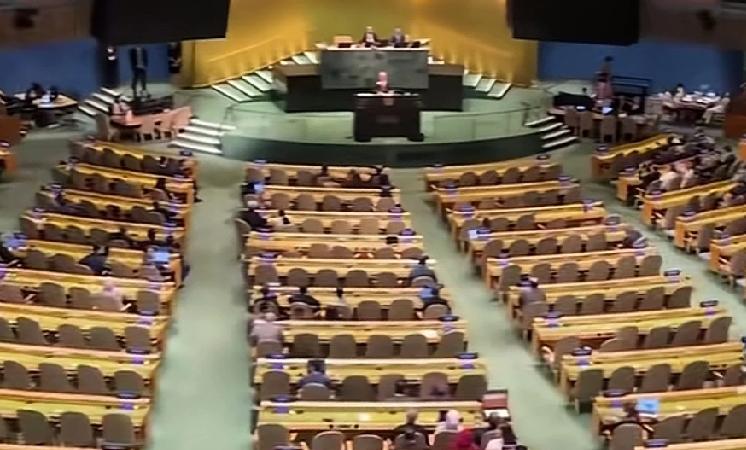

重大信号!联合国机构迈出向中国迁移第一步,全球治理正在选择中国。9月27日,多家媒体发布消息称,中国已经与联合国达成一致,承诺支持联合国开发计划署将全球可持续发展中心设立在上海。9月21日,联合国教科文组织下属的国际STEM教育研究所正式在上海成立,标志着联合国教科文组织一类中心首次落户在美欧之外。 联合国开发计划署全球可持续发展中心落户上海,紧随联合国教科文组织国际STEM教育研究所成立之后,这两项动议在短短一周内相继落地,绝非偶然。 这一转变背后,既是国际社会对多边主义革新的集体呼唤,也是中国与全球治理体系历经半个世纪互动后形成的双向选择。 1971年恢复联合国合法席位时,中国是国际规则的“学习者”;2001年加入WTO后,中国成为全球化的“受益者”;而今天,当联合国机构主动向东迁移,中国正尝试成为全球治理机制的“共建者”。 这种角色的嬗变,并非一蹴而就的政治博弈结果,而是基于三个层面的长期积累: 其一,治理能力的“可迁移性”验证。 从脱贫攻坚到数字化基建,中国在过去十年中形成了一套具有本国特色的发展实践。 尽管其模式存在争议,但可持续城镇化、新能源技术推广等具体经验,为发展中国家提供了不同于西方传统方案的参照系。 联合国可持续发展目标(SDGs)的落地需要规模化实践场景,而中国恰好能提供从政策执行到技术应用的完整闭环。 其二,全球公共产品的“补位式供给”。 当西方部分国家收缩对国际组织的资金支持时,中国逐步成为联合国会费第二大国,同时通过“一带一路”倡议、南南合作基金等渠道填补基础设施与科技合作领域的空白。 这种“硬投入”与联合国亟需的“软治理”结合,形成了功能性互补。 其三,地缘格局的“再平衡需求”。 联合国机构长期集中于欧美,不仅加剧了全球治理代表性的质疑,也弱化了其应对亚洲、非洲议题的灵敏度。 STEM研究所选址上海,正是对全球科技教育重心东移的承认——亚太地区已成为STEM人才增长最快的区域,而中国在5G、人工智能等领域的应用场景为教育创新提供了试验田。 将机构落地上海,不同于传统的“政治象征性选址”,而更像一次针对未来治理模式的压力测试。上海具备三重独特价值: · 接口能力: 作为中国与全球经济的超级链接器,上海既有自贸区的制度创新窗口,也有进博会的资源聚合平台,能够将联合国机构的理念转化为可操作的商业与社会项目。 · 数据生态: 可持续发展目标的监测需要海量数据支撑,而上海的城市数字化治理系统(如“一网统管”)与庞大的应用场景,可为全球可持续发展中心提供动态评估模型。 · 文明对话张力: 这座城市既有西方式的金融基因,又保留着江南文化的底色,其包容性文化有助于消解国际机构在非西方社会面临的“水土不服”。 值得注意的是,联合国机构向东迁移,并非简单的物理空间转移,而是治理逻辑的升级——从“制定规则-强制遵从”转向“试点探索-模式推广”。 上海或将成为全球治理工具的“创新工坊”:例如通过区块链技术追踪碳足迹,利用人工智能优化救灾资源分配,这些实验若成功,可能重塑联合国未来的工作范式。 然而,联合国的“东方转向”也面临深层考验。首当其冲的是制度文化的磨合:国际组织的透明性原则、多元价值观包容度,如何与东道国的治理传统协同? STEM教育研究所的落地,需平衡科技创新与人文伦理的争议;可持续发展中心的指标设计,也可能在经济增长与环境保护的优先级上面临本土化解读。 更关键的挑战在于“信任赤字”。西方舆论常将中国参与全球治理视为“规则重塑的野心”,而部分发展中国家则担忧其成为新的“中心-边缘”体系。 若要真正消除疑虑,中国需在三个维度证明诚意: 1. 议程设置的中立性: 能否在气候变化、数字鸿沟等议题中超越国家利益视角,代表更广泛的群体发声? 2. 知识生产的开放性: 是否允许联合国机构在中国境内开展批判性研究并发布独立报告? 3. 合作模式的去中心化: 会否鼓励更多本土NGO、民营企业通过联合国平台参与全球治理,而非仅由政府主导? 联合国机构东迁,表面上地缘政治的此消彼长,实则是人类对更有效治理模式的共同探索。 中国的机会不在于取代谁,而能否提供一种“共生型治理”——既尊重国家主权多样性,又强化全球问题联动应对的新范式。 悬念由此而生: 当上海的外滩灯火与联合国的蓝色旗帜交织,这座东方城市是将成为多元文明的“翻译器”,还是不可避免地陷入新旧体系的价值冲突? 答案或许藏于一个更根本的问题:在民族国家与人类命运共同体之间,我们是否已经准备好了新的语法? (免责声明:本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创首发内容仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。信源、图片均来自网络,若存在争议、图片侵权问题,请及时联系作者,将予以删除。)