人民币swift下降了,西方为何反而坐卧不安?

人民币swift份额下降,西方为何坐卧不安?

西方发现SWIFT系统中人民币份额在创新高后持续回落,从2023年底的4.61%跌至2025年5月的2.89%,甚至被加元超越跌至第六位。一开始,西方以为是中国外贸被堵住,然后西方起初的轻松很快被不安取代;因为他们逐渐发现,这并非人民币国际化遇挫,而是中国早已跳出SWIFT框架,以更公开而迅速的方式推进货币国际化布局,一场全球支付体系的悄然变革正在发生。

第一、人民币结算的“去SWIFT化”扩张,金融和贸易直接人民币交易。

《经济学人》的观察揭开了人民币国际化的关键密码:中国正通过实体经济与金融合作的双重绑定,构建独立于SWIFT的人民币流通网络。在贸易领域,30%的中国外贸已采用人民币结算,而跨境交易中人民币使用占比更是达到50%,对外贷款则实现100%人民币计价。这种深度渗透让人民币从“可选货币”变为“刚需货币”,根本上降低了对美元中介的依赖。

金融配套网络的搭建同样迅猛。中国已与32家央行签署总额达4.5万亿元人民币(6300亿美元)的货币互换协议,为跨境人民币流通提供了稳定的流动性保障。

更关键的突破来自人民币跨境支付系统(CIPS)的崛起。其处理金额从2020年的45万亿元飙升至2024年的175万亿元,年均增速达40%,2025年前5个月再增30%。随着CIPS自带报文功能日趋成熟,人民币交易脱离SWIFT的交易占比已从2023年的10%跃升至2025年的70%,这意味着大部分人民币跨境交易已不再进入SWIFT的统计视野,所以所谓“份额下跌”不过是统计口径的幻觉。

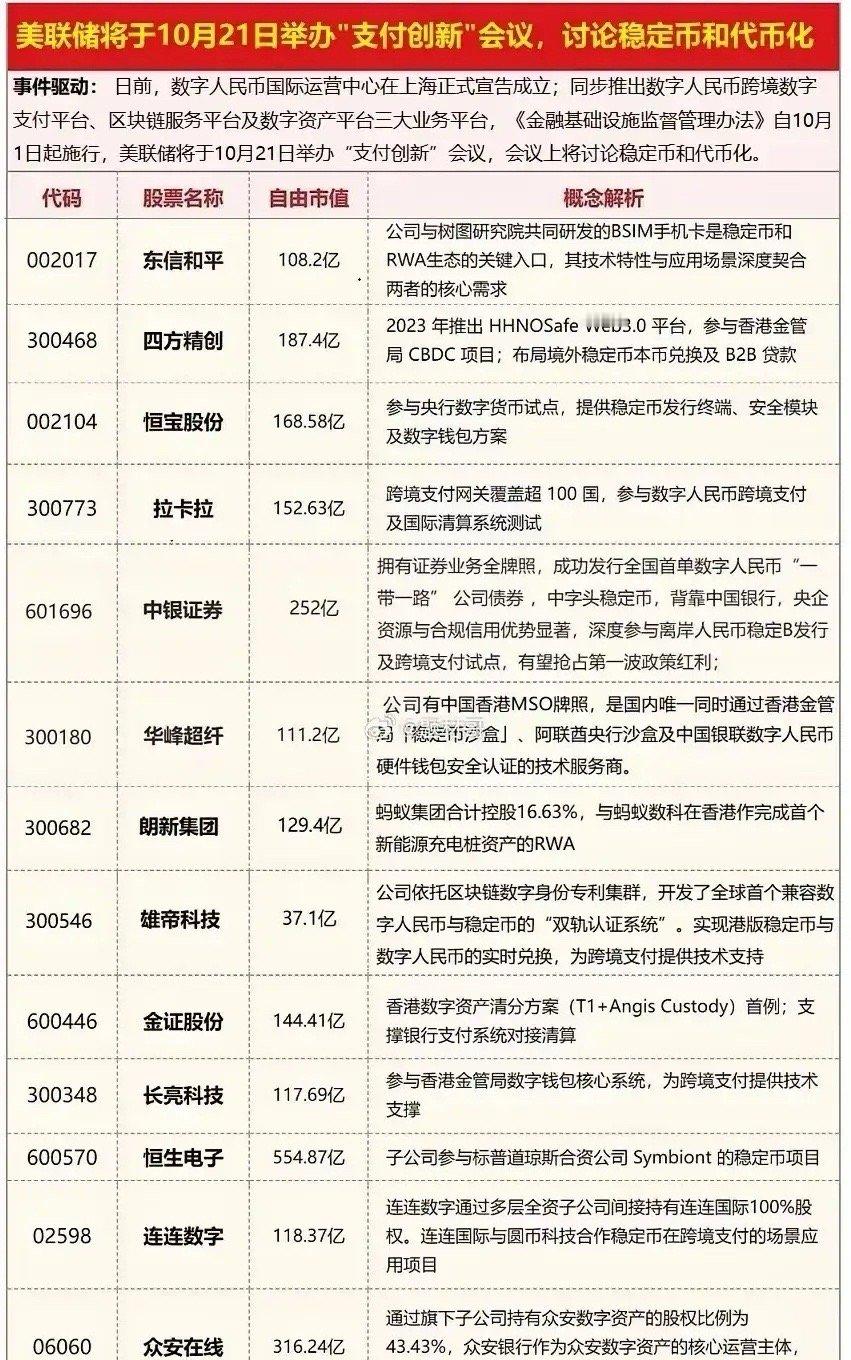

第二、中国在交易技术突围,多元工具构建“去美元”支付矩阵。

CIPS相当于是人民币国际化的“主干道”,而现在数字技术开始构成四通八达的“毛细血管”,让绕开美元的支付场景无处不在。

数字人民币的跨境应用持续突破,在货物贸易、服务贸易等场景中实现点对点结算,无需经过传统清算机构,大幅提升了交易效率并降低了汇率风险;当然,目前还是测试场景。由中国央行牵头的多边央行数字货币桥(mBridge)项目,已实现多个国家间的数字货币跨境清算测试,为区域内摆脱美元结算提供了技术范本。

更具普惠性的是移动支付生态的全球渗透。智能手机应用程序与二维码支付的普及,让人民币在跨境零售场景中实现“即扫即用”,比如东南亚和欧洲的商圈,对这种轻量化支付方式已经大规模支持了。这也正在培育普通民众对人民币的使用习惯,这些技术工具与CIPS形成互补,构建起覆盖大额清算与小额零售的全场景人民币支付体系。

第三、swift信任崩塌促进CIPS的“第二渠道”崛起。

俄乌冲突成为全球支付体系的重要转折点。SWIFT应西方要求切断俄罗斯金融机构的连接,让这个体系“技术中性”的伪装彻底破碎,暴露为地缘政治工具,欧美没有底线和信誉。这一操作直接动摇了各国对单一支付系统的信任根基,正如华尔街大佬所抱怨的,这是“断送美元信用的愚蠢做法”。

信任真空为CIPS提供了历史性机遇,也让我们操作理直气壮。此前低调发展的CIPS顺势成为全球支付的“第二渠道”,公开承接起规避SWIFT风险的需求。截至2025年,CIPS已连接185个国家和地区的金融机构,在全球贸易融资中的占比升至5.8%,稳居世界第二。这种增长并非刻意替代,而是市场对“支付安全”的自发选择。一些国家当用SWIFT可能面临无端制裁时,CIPS的中立性与稳定性成为稀缺资源,所以发展中国家,包括发达国家都在加入。

SWIFT份额下跌的表象实际上是CIPS与多元支付工具的实质突破,人民币国际化正走出一条“暗度陈仓”的路径,这让国际支付更平衡。看到西方开始为这种变革坐卧不安时,我最开心就是可看到一个更加均衡的全球货币格局,尤其人民币国际化正在悄然成型。

ktongsoft

中美脱钩,势必不可当

火山 回复 10-04 18:33

这必字加的让人莫名其妙

用户12xxx38

是美国坐立不安吧,美元无效回流会使美国内美元贬值,超发的后果来了。

乘风破浪

必须两手准备呀。

笑看天下风云

西方强盗不可信,必须构建自己的支付系统

用户10xxx96

美元不值钱,买中国商品用人民币,倘若中国内部的居住环境更好,美元真的是一文不值