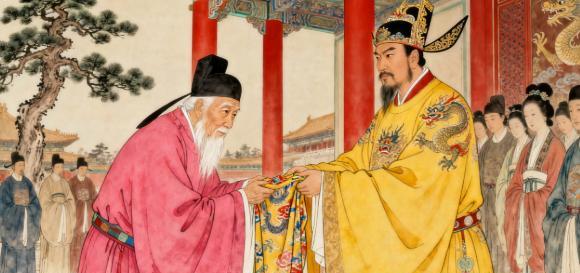

明朝皇帝都姓朱,老百姓要杀猪正好犯了“杀朱”的名讳,后来机灵的朱元璋改了一字,巧妙解决了这一难题。 明朝建立后,皇室姓朱引发民间对“猪”字的避讳传闻,因为二者同音,百姓杀猪买卖被视为不敬。但历史记载显示,这更多是后世民间故事,并非朱元璋真实政策。真实情况中,朱元璋对“猪”字并不严格忌讳,他出身贫寒,了解百姓生计依赖畜牧,不会因姓氏影响民生。史书如《明太祖实录》未提改字一事,反而有他为屠户写对联的记载:双手劈开生死路,一刀斩断是非根。这副对联直接涉及杀猪,显示朱元璋不介意此类称呼。民间传说中,朱元璋下令用“豕”或“彘”代替“猪”,以避同音,但这缺乏可靠史料支持,多见于野史或网络段子。 古籍中,“豕”确为猪的古称,如《周礼》记载,但明初并未强制推广作为避讳手段。朱元璋的避讳重点在其他字眼,如“僧”“贼”“秃”,因其早年经历当和尚和起义。这些词在奏章中被回避,以免触怒皇帝。相比之下,“猪”字在官方文书和民间使用正常,未见禁令。朱元璋推行休养生息政策,鼓励养殖,包括猪只,以恢复经济。百姓继续养猪贩卖,支持家庭收入。传说中改字的说法,可能源于后人夸大避讳制度,实际明朝早期对姓氏同音的处理较为宽松。 明武宗朱厚照时期,才有真正禁猪政策,正德十四年下旨禁止民间养猪,认为不敬。但这与朱元璋无关,是后代皇帝行为。朱元璋时代,畜牧业稳定,猪肉作为常见食物,未受姓氏影响。历史研究如吴晗《朱元璋传》强调,他注重实际治理,不会因琐事扰民。避讳制度在明朝存在,但针对姓名而非姓氏同音。朱元璋的决策体现务实作风,平衡皇权与百姓需求,避免无谓冲突。 民间故事流传广,可能因语言趣味性,但真实历史需考证史料。朱元璋召臣讨论民生时,焦点在赋税水利,而非字词改动。官府文书使用标准汉字,“猪”字常见于农政记录。百姓日常口语中,猪称呼未变,集市交易正常进行。这一传闻反映了古人避讳文化的夸张,但朱元璋的实际做法更注重民生恢复。 朱元璋逝世后,明朝进入建文帝朱允炆时代,但很快发生靖难之役,燕王朱棣夺位,成为永乐帝。明初政策延续,推动经济繁荣,如郑和下西洋扩大影响。畜牧业在洪武之治基础上稳定,猪养殖未受避讳干扰。地方书院兴起,促进文化传播,但避讳制度渐严。朱棣迁都北京,加强北部防御,明朝版图扩大。 明中叶后,社会矛盾增多,宦官专权,王朝渐衰。朱元璋陵墓孝陵成为南京地标,保存至今。明朝历276年,1644年灭亡于李自成起义。朱元璋作为开国皇帝,其遗产影响深远,包括中央集权模式。