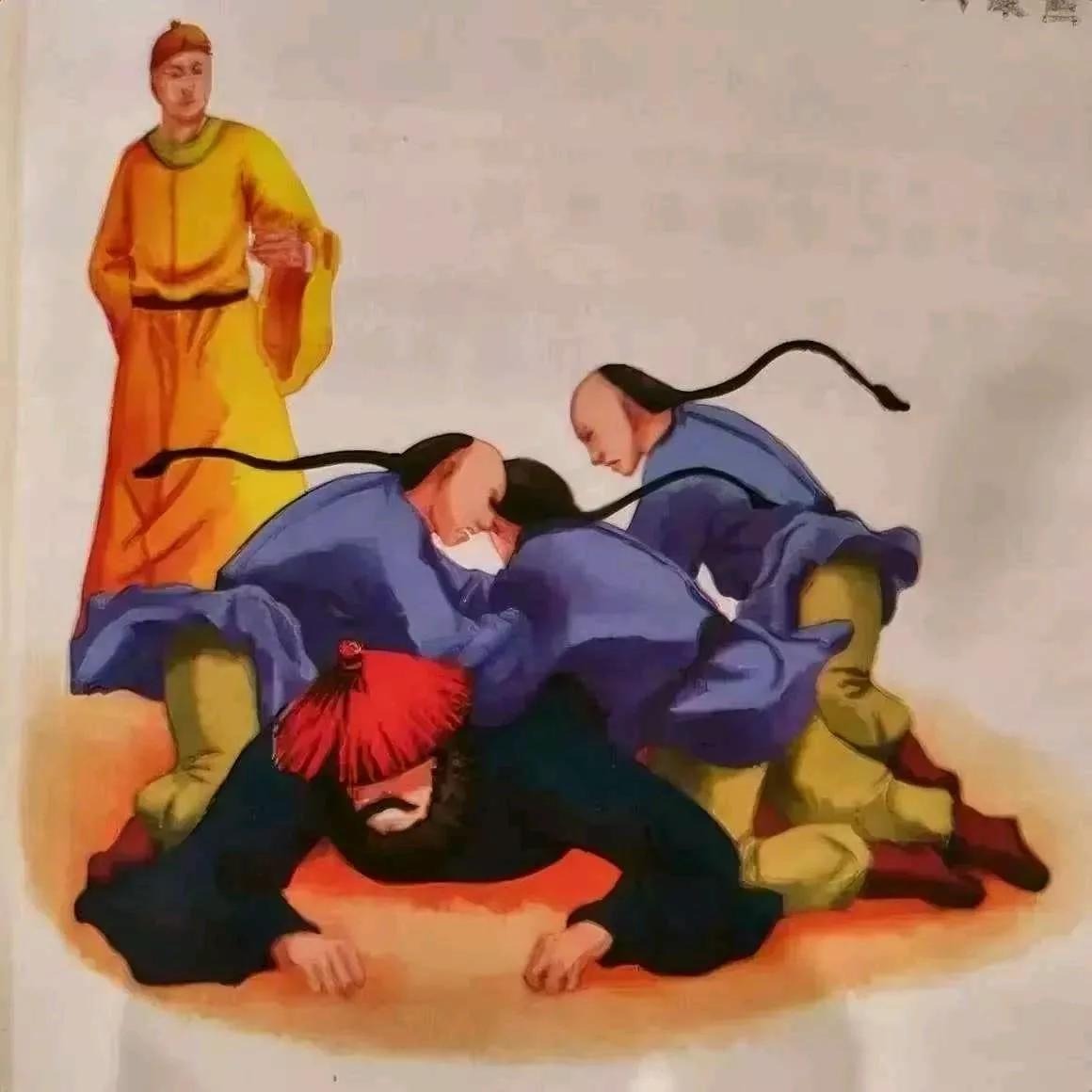

1747年,65岁的清廉之官孙嘉淦告老还乡。突然,乾隆收到密报,说他偷运十几箱黄金回家。乾隆勃然大怒:“拦下他!”检查箱子后,乾隆不但不罚,反而重重有赏。 孙嘉淦这人,一辈子就是个“硬骨头”,或者说,有点“一根筋”。 他最早是给康熙打工的,等到雍正上台,那会儿朝廷里气氛可紧张了。雍正皇帝,我们都知道,铁腕治国,对付政敌兄弟那叫一个狠。大家大气不敢出,生怕说错一句话就人头落地。 偏偏孙嘉淦不怕。他直接给雍正上了一道折子,提了三条建议。第一条就直戳雍正的肺管子——“亲骨肉”。啥意思?就是劝皇上您啊,对自己的兄弟们好一点,别搞得那么僵,这样才能给天下人做个榜样。 雍正一看,差点没把鼻子气歪。我这刚把九子夺嫡的烂摊子收拾利索,你跑来教我怎么做人?当场就把孙嘉淦打进了大牢,准备秋后问斩。 就在所有人都以为孙嘉淦死定了的时候,雍正自己琢磨过味儿来了。他转念一想,这满朝文武,拍马屁的、和稀泥的一抓一大把,但敢像孙嘉淦这样,冒着杀头的风险跟我说真话的,有几个?这种人,不就是我需要的“诤臣”吗? 想通了这一点,雍正不仅没杀他,反而把他放了出来,还升了官。后来更是觉得这人靠得住,干脆把掌管国库的重任交给了他。 这一下,孙嘉淦也挺感动。他发现,雍正皇帝虽然脾气爆,但确实是个干实事的明君,心胸也宽广。从此,他在户部尚书的位子上一干就是几十年,兢兢业业,账目分明,没贪过一分钱。 时间一晃,就到了乾隆朝。孙嘉淦也从一个中年硬汉,变成了一个白发苍苍的老人。在吏部尚书这个位子上干了几年后,他感觉身体不行了,就向乾隆递交了退休申请。 乾隆批准了。可问题来了,孙嘉淦一辈子清廉,除了皇帝赏赐的一些东西,家里真是没啥积蓄。这要是两手空空,坐个小破车就回老家山西兴县了,乡亲们会怎么看? “老孙在北京当了那么大的官,怎么混成这样就回来了?是不是犯了什么事被赶回来的?” 人言可畏啊。孙嘉淦想来想去,他爱惜的不是钱,是自己一辈子为官的清名和体面。 他不能让别人误会他是因为仕途失意才灰溜溜地回家。 于是,他想出了一个“馊主意”:让人找来十几口大箱子,装得满满当当,用车队拉着,浩浩荡荡地出城。他要的就是这个排场,要的就是别人以为他“满载而归”。 但他往箱子里装的,不是金银珠宝,而是最不值钱的砖头和石头。 这就是文章开头那一幕的由来。当钦差大臣黑着脸,当众打开那些沉甸甸的箱子时,想象中的金光闪闪没有出现,只有一堆堆安静的砖石。 现场一片寂静,所有人都明白了。 消息传回宫里,乾隆皇帝坐在龙椅上,久久没有说话。他想到的,是这位三朝元老一辈子的刚直不阿;他想到的,是这位老臣临走前,为了维护一个官员最后的尊严,而想出的这个既心酸又可爱的办法。 这是一个清官最后的“倔强”。 乾隆被深深地打动了。他下了一道旨意,让沿途的官员,把孙嘉淦箱子里的砖头,全都换成等量的真金白银。 手下人去办了,孙嘉淦却连连摆手,说:“使不得,使不得!我用不了这么多钱。这样吧,一块砖头,就换一两银子,意思一下就行了。” “一块砖头换一两银子”,这事儿后来在北京城传为佳话。 你可能会觉得,孙嘉淦这人有点虚荣。但我倒觉得,这恰恰是他最真实、最有人情味的地方。他告诉我们,一个清官,并非不食人间烟火的神仙。他们也有普通人的顾虑,也需要社会的认可和尊重。 孙嘉淦的故事,其实给了我们一个很重要的启示。我们现代社会一直在强调廉洁奉公,这当然是底线。但我们也要思考,如何让清廉的人,活得有尊严,有体面? 就像最近一些讨论里提到的,我们既要建立严格的监督体系,让官员“不敢腐”,也要完善相应的保障制度,解决他们的后顾之忧,让他们“不必腐”。更重要的是,要在全社会营造一种风气,让大家尊重的,是一个人的人品和贡献,而不是他拥有多少财富。 孙嘉淦用十几箱砖头,给自己换来了一辈子的清名,也给乾隆皇帝,乃至后世的我们,上了一堂生动的课。这堂课讲的是为官之道,讲的是人性,更讲的是一种超越金钱的价值和智慧。 这个故事之所以动人,就在于它打破了“清官必然穷困潦倒”的刻板印象。孙嘉淦是清贫,但他不潦倒。皇帝的赏识,百姓的口碑,历史的清名,这才是他最大的财富。乾隆皇帝最后的举动,更是神来之笔。他用真金白银,维护了一个老臣的体面,也向天下昭示了朝廷的态度:你的清廉,我看在眼里,记在心里,并且,我愿意为你的这份坚守买单。