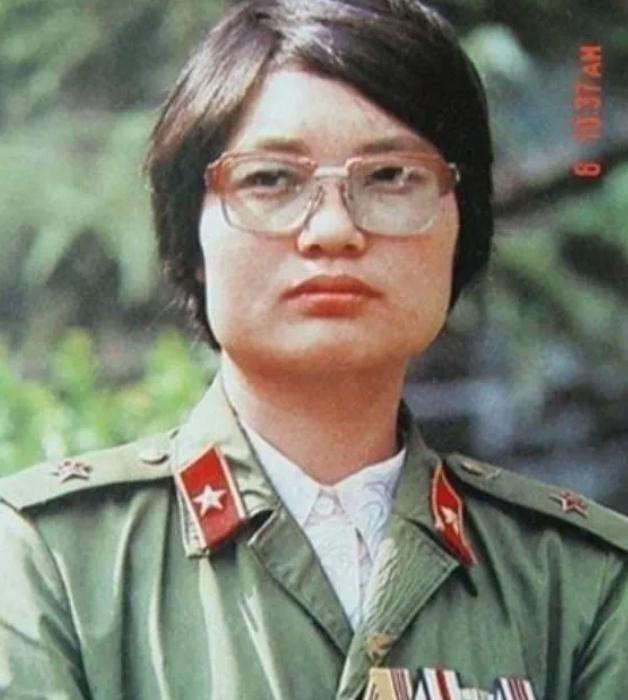

1988年,两山轮战期间,刚刚从战场上下来的英雄连长邱枢。 此时,他背着冲锋枪,腰上扎着子弹袋,身上的军装已被汗水浸透。瘦瘦高高的他,疲惫地坐在高地上,满头大汗,身上沾满了泥污和血迹,似乎还没有从炮火连天中缓过劲来。 1988年,初夏。 老山这一带,天一亮,林子里的雾气就像湿棉絮一样贴着人脸。 走两步就满头汗,背上湿得发黏,鞋底一抬,能扯出一条水线。脚下的路不是路,是泥里长草,草里缠藤,藤上结刺,走一步得劈一下,喘气都得小心,怕惊着鸟,鸟一飞,枪声就可能跟着响起来。 邱枢,那年三十出头,是侦察连的连长。 他带着十八个兵,从我方阵地出发,任务是去越军314高地附近搞清楚对方的炮兵阵地。 他们走得慢,不是腿不快,是不敢快。 林子太密,地形又复杂,没人知道哪一脚下去,会不会踩着地雷。他们走了三天,水早喝完了,嘴唇干得起皮,蚊子一群群围上来,肿包密密麻麻,偏偏谁都不能挠一下。 第三天夜里,他们终于摸到目的地外围。 借着月光往山腰看去,越军的帐篷一字排开,哨兵来回走动,两门迫击炮就架在空地上,炮口对着我方方向。邱枢趴在树后,一边看一边在地图上画。那图是油纸包的,防潮,拿在手里都带着黏。光是借着几只萤火虫,眼睛都快瞪出血丝了。 旁边的小李轻轻碰了他一下,说看见有人在搬炮弹。 顺着方向看,两个越军正扛着一箱炮弹往炮位走,包装上能看出是82毫米的。这一下,邱枢心里咯噔一下,这不是一般的小股力量,对方很可能要动大动作了。 他没声张,继续盯着敌军动向,把哨兵的巡逻节奏、火力配置、可能的死角一一记下。 天快亮的时候,他们准备撤。可刚走没多远,前头的尖兵停了,手一挥——有敌人。 邱枢猫着腰凑过去,从雾气里看清了,前头林道上有一队越军,二十来个,步子轻,方向正对我方防线。他心里一下子明白了:这是打算偷袭。 要是让他们摸进去,后方还在休整的兄弟们,根本来不及反应。 他没多说,拍了拍副连长老张的肩膀,说:“你带三个人跑回去,快,把情况报给指挥部。”老张一愣,想说什么,被他一把推开:“快去,别耽误。” 剩下十五个人,邱枢扫了一圈,说:“我们挡着,不能让他们过去。”没人说话,没人退缩。手榴弹先扔出去,响声一炸,越军乱了阵脚,邱枢一马当先,冲锋枪对着敌阵一通扫射。林子里乱成一团,树叶被打得哗啦啦直掉,火光一闪一闪,有人倒下,有人喊叫,空气里都是炸药的味道。 邱枢没多久就中了一枪,子弹擦着左胳膊过去,血流了一大片。他撕开衣角,胡乱缠住,继续指挥。有人喊他受伤了,他只回了一句:“别管我,看前面。”有人腿中弹倒在地上,还死死攥着手榴弹。另一个枪卡壳了,干脆抓起一块石头朝敌人砸过去。没法讲究章法了,只能硬扛。 他们那点弹药,撑不了太久。 手榴弹也只剩两三颗,轻机枪子弹眼看见底。邱枢看着敌人的迫击炮快要再次架好,立刻指挥王铁牛带两个人冲到左边的土坡,用火力压过去。那小坡不高,但挡得住一会儿。 他赌的,是老张能跑得够快,援军能及时赶到。 战斗拖了整整十三分钟。 每一分钟,都像磨一层皮。耳边是“砰砰”的爆炸声,脚下是湿泥和断枝,手上的枪打得发烫。 邱枢已经听不清完整的声音,眼前也模糊了,可他没停。 一直到远处突然响起了熟悉的集结号声,他才重重吐出一口气,朝战士们吼了一声:“来了,咱们的人来了!” 这一声把大家又拉了回来。有人扶着树站起身,端起枪,冲出去。越军明显没料到我方增援这么快,阵型一乱,被冲得节节败退。没一会儿,林子里重新安静下来,只有硝烟还在空气里打转。 邱枢坐在地上,靠着一棵树,胳膊上的血还在滴。 他看着四周,林子像是刚被一场暴雨扫过,地上到处是弹壳、血迹、碎枝和破烂的装备。 他的身边,有三个战士倒下,再也没起来。还有四个受了伤,有人肩膀中弹,有人捂着肚子,嘴里直喘。 剩下的人,都还站着,但个个脸色发白,眼神呆滞。 那两门迫击炮,已经成了废铁,炮身被炸得歪斜,炮弹也撒了一地。 敌人扔下了东西,跑得干净。这十三分钟,十五个中国兵,拖住了二十多个敌人,保住了后方阵地,打出了一个口子,也等来了援军。 等到指挥部彻底掌握战场主动,趁机发动反击,314高地被顺势拔掉。敌人损失不小,据统计有七十多个当场阵亡,装备也丢了一堆。 那之后,部队给侦察连记了集体一等功,还授了“英雄侦察连”的称号。 那是官方的说法。但连里的人都知道,这功不是写在纸上的,是踩着泥巴、扛着命换出来的。 授奖那天,邱枢站在前头,胳膊上还打着绷带。 他没说什么,也没笑。他身边原本该站着的几个兄弟,名字被写在了墙上,不会再来了。 林子现在还在,草也一茬茬长。 那年死过人的地方,也都被树和苔藓慢慢盖上了。可有时候,风一吹,树叶响,就像那时候还没打完似的。

![你笑越军不懂战术,越军笑你不懂匹配机制[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5707712331121695462.jpg?id=0)