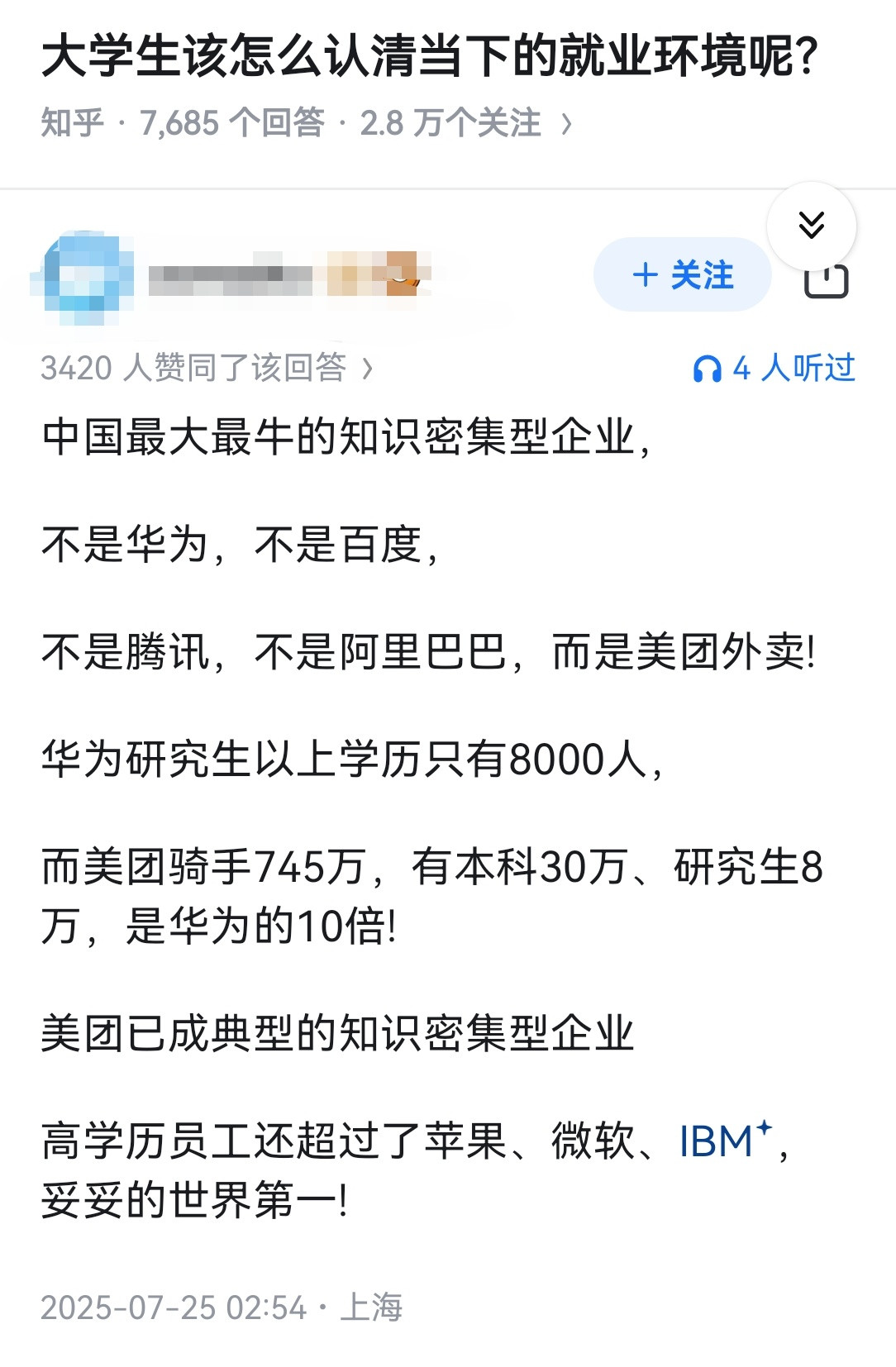

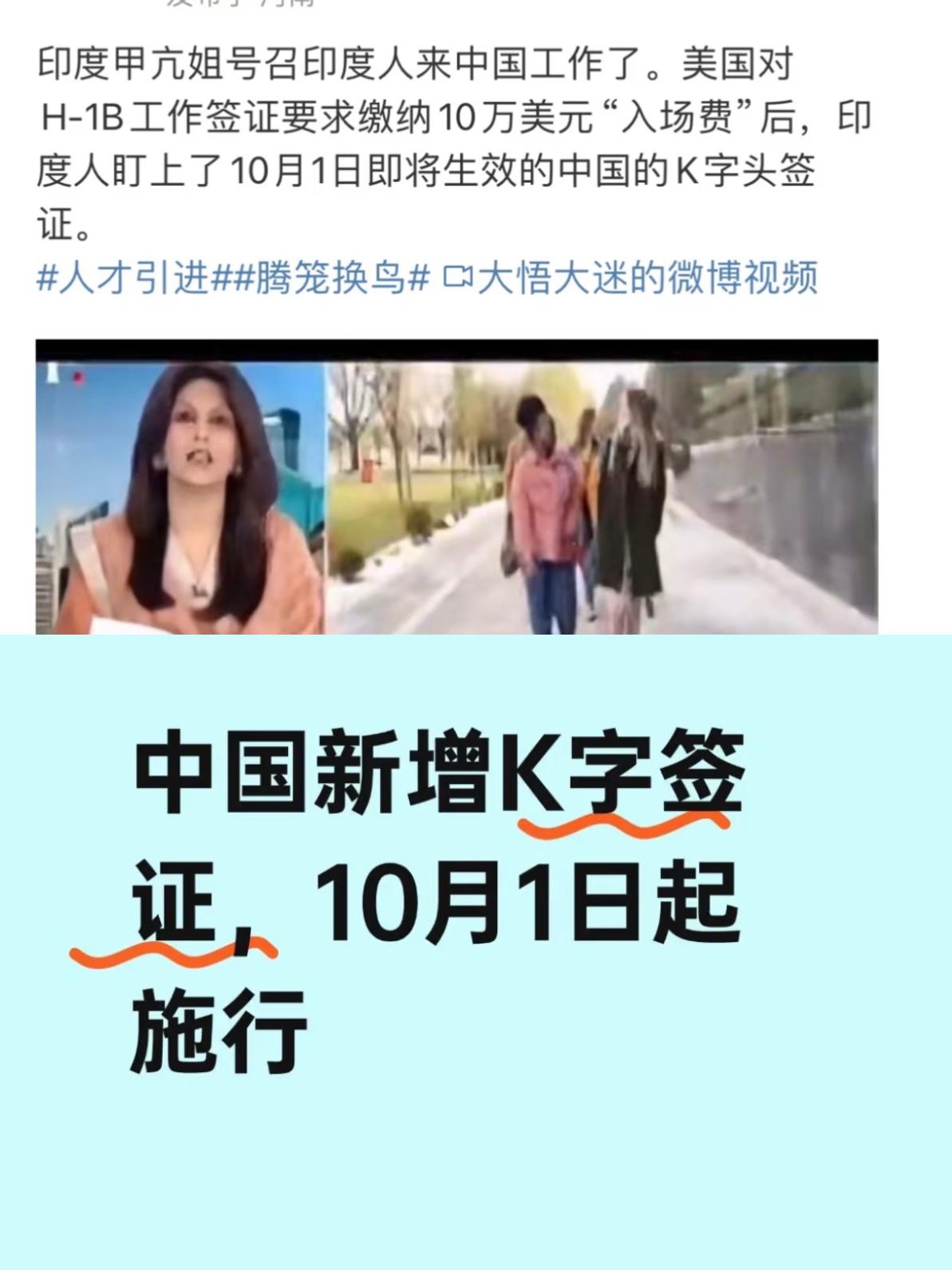

细思极恐!美媒突然公开放话:“中国每年虽然有800万大学生,真正的‘精英人才’却少得可怜,连稀有的几个理科天才也加入了美国国籍,给美国人效力!”字字诛心,原来中国从来不缺“精英人才”,而是人都‘跑光了’! 每年,中国有八百万大学毕业生踏出校门,这个数字令人震惊。但很多人并不知道,在这些毕业生中,最顶尖的那批精英,似乎并未选择留下。 事实上,这不仅仅是“人才流失”的问题,而是一场在无声处悄然进行的全球拉锯战。 在这场战斗中,两种完全不同的“引力场”正在发生碰撞——一方面是美国高效的“虹吸”系统,另一方面是中国日益崛起的“回流”磁场。 为何我们最聪明的一群人,总是选择出国深造或工作? 答案并不仅仅在外部,更深层次的原因来自于内部。我们的社会和制度,某些机制无形中就成了推动“出走”的第一股力量。比如,教育体制中的一些问题,显然会影响很多人的选择。 当大学生的核心竞争力被简单地与英语四六级挂钩,而与本国语言和文化的理解和使用反而被削弱时,便无形中为一些人铺设了通往海外的“出走阶梯”。 这种潜移默化的导向作用有多大?看看清华大学那个传奇的“姚班”:366名毕业生中,竟有222人选择了出国深造,这个比例足以反映出当前中国顶尖人才的流动趋势。 再看看全国范围内的情况,39所985高校中,约有20万名学子最终选择留在美国。 这个数字足以说明,许多本应为国家贡献力量的年轻人,最终走向了他国的发展道路。 当然,除了教育体系本身的引导,现实中的环境因素也是阻力之一。 试想,一笔关键的科研启动资金,如果经过半年多的审批流程,可能最宝贵的研发窗口期就此错过。或者国内顶尖高校提供的安家费,仅为美国同类职位的五分之一,这种收入差距和资源匮乏,也让很多人心生退意。 科研资金和项目的审批缓慢,不仅让人才感到沮丧,也影响了他们的决策,最终促使他们寻找外部机会。 与此相对的是美国的“吸引力”。美国并不是在“坐等天上掉馅饼”,而是主动出击,构建了一个高效运转了几十年的全球“人才收割机”。 他们精准地锁定各领域的顶尖人才,通过各种渠道和项目,吸引世界各国的精英前往。 美国这种“全球收割”模式的历史非常悠久,甚至可以追溯到二战后,那个时候美国通过“回形针计划”吸引了1600名德国科学家,这直接推动了美国航天技术的腾飞。 这些科学家不仅为美国带来了先进的技术,还将欧洲的科研成果迅速融入美国的创新体系。 有专家形容,中国培养人才是从14亿人中挑选,而美国则是从全球77亿人中“收割”精英。 回顾过去,人才外流的现象确实是一个不容忽视的事实,但美媒的这番言论也恰恰反映出一个侧面的真相——中国的确有着庞大的、充满活力的人才储备。 近年来,随着我国国力的日益崛起,越来越多的海外人才选择回国,贡献自己的智慧与力量。 而且,这不仅仅是中国本土人才的回流,越来越多的外国顶尖人才也在涌向中国,这充分体现了祖国的强大与吸引力。 美媒的言论自然而然地站不住脚了,因为它忽视了一个现实,那就是,中国正在逐渐成为全球人才竞争的新中心。 毋庸置疑,几百年来,美国一直凭借其科技霸权的地位主导全球,其背后依赖的就是大量来自中国的人才。 中国的学者、科研人员和工程师,在美国的各大科研机构和科技企业中发挥了不可或缺的作用。 过去,很多中国的顶尖人才在国外发展的机会更多,走出国门成为他们实现理想和事业的途径。 随着中国的科技发展和国家政策的支持,许多人开始看到回国的机会,选择为国家的发展贡献自己的才华。 人才,尤其是创新型人才,始终是国家竞争力的核心。正因如此,近年来我国在科技领域的投入和布局愈加注重未来产业的战略规划。各地在瞄准全球科技前沿的同时,也积极搭建创新平台,培养并吸引高水平的科研团队。尤其是在一些重点区域,政策支持和科研环境的优化,成为了吸引海外人才回流的重要推动力。 以北京怀柔综合性国家科学中心为例,该中心的建设目标就是要成为全球科技创新的聚集地。通过引入多个国际合作科研项目,该中心已吸引了来自全球的顶尖科学家和科研团队,为中国的科技进步注入了强大动力。 到2024年底,怀柔科学中心已经成功引进了78位两院院士、28位全球高被引科学家、以及270位国家杰出青年和优秀青年人才,科研人员总数达到2.5万人。这些人才的聚集不仅为中国带来了先进的科技成果,也形成了“聚人气、聚科研气”的良性循环,进一步推动了国家科技创新的步伐。 这种人才聚集的现象,正是中国综合实力日益增强的体现。它不仅展示了国内科研环境的优化,也表明中国已经从“吸引”人才走向了“培养并留住”人才的新阶段。对于未来的科技发展而言,人才的涌入无疑是一个关键因素,这为中国在全球科技竞争中的崛起奠定了坚实基础。