1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作,没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 那时候,四川美术学院大三学生罗中立刚刚完成一幅巨幅油画。画面里是一位老农民,他头裹白布,脸庞黝黑,皱纹像沟壑一样深刻,双手捧着一只破旧的瓷碗,眼神里既有沧桑又有坚韧。 这幅画就是后来家喻户晓的《父亲》,当年国家用2400元买下它,谁能料到,它后来会成为无价之宝? 罗中立创作这幅画时,已经32岁了。他比同班同学大不少,人生经历也更坎坷。他曾在达县的钢铁厂当了十年工人,每天和工友们一起抡大锤,手上磨出老茧,脸上还被火花烫过。 那些年,他白天干活,晚上就着煤油灯画速写,把工友和农民的形象刻在脑海里。他说过:我不画他们,我就不算活着。这种对底层劳动者的深切共情,成了《父亲》最动人的底色。 画的灵感来自一个寒冷的除夕夜,罗中立在家附近的公厕旁,看到一位守粪的农民蜷缩在墙角,冻得浑身发抖,眼神却透着一股倔强。那一瞬间,他仿佛看到了“中国的根”。 后来为了参加全国青年美展,他专门回到大巴山,找到曾经收留他的老农邓开选,一起下地干活、吃饭晒太阳。他拿着画板一点点琢磨,心想:我不是在画一个人,我是在画一代人。 创作过程近乎疯狂,画布太大,高2米16,宽1米52,他得爬上爬下地画。为了还原老人皮肤的粗糙感,他甚至把馒头渣搅进颜料里;用细如发丝的笔触刻画皱纹,连指甲缝里的泥垢都不放过。 这幅画最初叫《粒粒皆辛苦》,后来改成《我的父亲》,最终定名为《父亲》。 送展前,有人建议在老人头巾下加一支圆珠笔,象征新时代农民对文化的渴望。这个细节后来引发争议,但罗中立坚持保留,他说这是时代印记。 画作展出时,观众的反应出乎意料。有人站在面前掉眼泪,有人说“这不就是我爹吗?”评委们却争论激烈,有人批评形象“太苦”,不够“光明”。 好在艺术家吴冠中等人力挺,认为它真实反映了农民的生命力,《父亲》最终拿下全国青年美展一等奖。 国家收购后,它被挂进中国美术馆,四十年过去,如今估值超过三亿,但罗中立一笑置之:这不是钱能算的,那是一代人的脸。 《父亲》的成功背后,是改革开放初期社会意识的觉醒。人们开始关注平凡个体的命运,而罗中立用领袖像的规格刻画普通农民,彻底打破了艺术的传统框架。 他之后去比利时深造,画风从写实转向表现主义,但始终没离开乡土题材。他说:《父亲》只是一个开始。每年他仍回大巴山看看,那些农民的脸和土地的气息,依然是他创作的源泉。 如今,《父亲》早已超越艺术本身,成了中国文化符号。2019年国庆70周年展时,观众为它排长队;2024年,罗中立将它做成雕塑,年轻人围着感叹“这像我爷爷”。 一幅画为何能穿越时空打动人心?或许因为它让我们记住,每一段历史都是由无数沉默的脊梁撑起的。真正的艺术,从来不是颜料和画布,而是生活最深的褶皱里长出的尊严。 信息来源: 人民网《中国现代美术史上典范:〈父亲〉》 中国新闻网《罗中立:当年画出〈父亲〉的那个人》

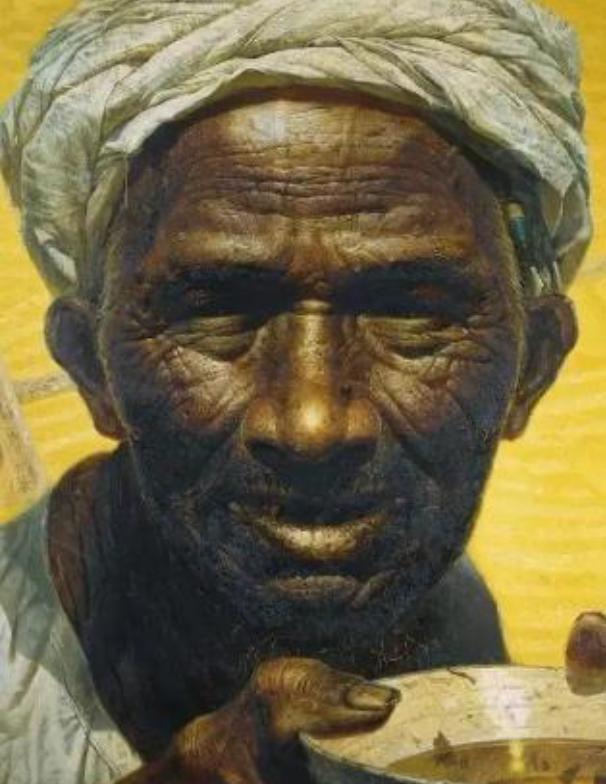

![大佬做的北六J50新机头[墨镜]线条丰满了很多,座舱好宽敞,更科幻了!与五代机完](http://image.uczzd.cn/9109291300300991462.jpg?id=0)

![赵美延在复制粘贴的时代,你是手写的诗[玫瑰]](http://image.uczzd.cn/9859678810546463389.jpg?id=0)