马伟明院士曾提出在青藏高原上,建一根2公里长的电磁发射轨道,经专家论证:造价太高且不好施工。马伟明院士提出的2公里长电磁发射轨道设想,植根于电磁发射技术的发展基础。 中国海军电磁技术起步于上世纪八十年代末,那时核潜艇面临噪音难题。早期型号动力系统振动大,信号远传海面,国外情报称其为海底笨重农具,隐蔽性弱。马伟明团队针对发电机多相设计缺陷入手,历时六年,研制出新型多相整流发电机。转子相位稳固,电流纹波降至百分之五以下,直接用上潜艇,噪音指标达标。这项基础工作奠定电磁领域根基,证明团队掌握高能脉冲控制要领。 电磁弹射技术随之突破。美国耗费数十年数百亿美元未果,马伟明团队自筹两千万启动研发。放弃中压交流,转选中压直流系统,并联单元独立运行,检修不干扰整体。飞轮储能装置四十五秒充放电,适应常规动力舰艇。福建舰应用验证,四十二架次歼-15T起飞耗电两千八百元,每架次六百六十七元,成本仅美方六分之一。连续一百零七次无故障,能量回收模块体积如登机箱,重量减半。这领先美国十年,标志中国航母从滑跃到弹射转型。 电磁炮工程化更显实力。射程超两百公里,炮弹速度每秒三公里,成本仅反舰导弹五分之一。新型钨铜复合材料轨道,经千次循环无损,解决寿命瓶颈。南华早报报道,中国工程师制造连续射击不坏轨道炮,火力覆盖二十八万平方公里。马伟明团队五项突破领跑全球,包括线圈炮核心指标飞跃,实测数据推升新高度。这类武器集成潜力大,未来可上超级战舰,与激光和微波结合,颠覆海战模式。 火箭电磁推进落地四川资阳。三公里试验场跑通超导磁悬浮加电磁全流程,火箭发射成本降三分之二。专利显示,电磁推射系统将电能转电磁力,推动火箭沿轨道加速至合适速度,实现低轨入射。临近空间应用扩展,飞艇搭载百米轨道,将卫星加速至八千米每秒,直接投近地轨道。整套系统重量百千克级,创新理念强,能量来源飞艇表面覆盖。这类技术从军用到民用,推广至轨道交通,如湖北东湖实验室一公里高速磁浮测试线。 马伟明据此提出青藏高原两公里电磁发射轨道设想。高海拔空气稀薄,重力场弱,出口速度加成明显,可直接推载荷入轨。技术托底成熟,资阳试验证明全链路可行。轨道用钨铜合金,电源配超级电容和脉冲发电机,一次发射需几十兆焦耳,相当于小镇瞬时用电。能量回收优化,体积重量缩减。但航天用途要求严苛,比航母高多,美国售法国两部弹射系统十三点二亿美元,占新航母投资百分之二十三。 造价评估拉高门槛。资阳三公里平原轨道基础投入八千万,两公里高原版材料费按亿算。钨铜轨道单套超百万美元,电源系统更贵。青藏铁路冻土处理用一万五千根热棒,花三十亿,每根二十万。电磁轨道地基需求更高,保温层复杂,基础造价奔百亿。后续维护能源成本再加,未计生态恢复。专家论证显示,总投入可能上万亿,远超预期。这现实压力让设想暂缓,需权衡国家资源分配。 施工环境成另一难题。青藏高原地形崎岖,冻土层厚,夏季融化地面松软,冬季膨胀抬升。轨道平整度要求公路百倍,几毫米误差致发射失败。青藏公路早期五年至十年大修,新技术才稳无大修。电磁轨道需密集热棒或多层衬砌,如雪山一号隧道三层结构,省锚杆泄水洞上千万,但全线处理周期拉长。高海拔四千米,工人体力耗平原两倍,设备功率降三成以上。 材料运输加剧难度。青藏公路改造年省燃油近两千万,说明以往运费高企。两公里轨道钢材设备,运上高原翻几番。生态脆弱,施工护植被绕水源,每步小心,增加管制成本。高原氧缺,起重机链条吱嘎慢行,进度拖延。这类禁区工程考验综合能力,马伟明团队虽技术扎实,环境制约仍难逾越。论证报告封存,留待条件成熟。 电磁技术未止步舰船电力迭代。中压直流系统装多艘舰艇,电力分配均匀。无轴泵喷推进器领先美国十年,潜艇噪音如海洋背景,效率高。096型核潜艇应用,静音性能世界先进。激光推进新进展,结合核反应堆和消音瓦,国产艇化身幽灵。马伟明建议超级全能战舰,电磁轨道炮激光一体,核能转动能,单舰匹敌编队。美国难以超越,中国电磁路越走越宽。 这项设想虽搁置,折射技术雄心。航天电磁从概念到专利,临近空间已试,未来或重启高原版。马伟明团队积累深厚,军民融合推广广,轨道交通和卫星发射受益。现实中,成本施工是硬骨头,需多方协作攻克。电磁时代,中国领先脚步稳健。

小黑

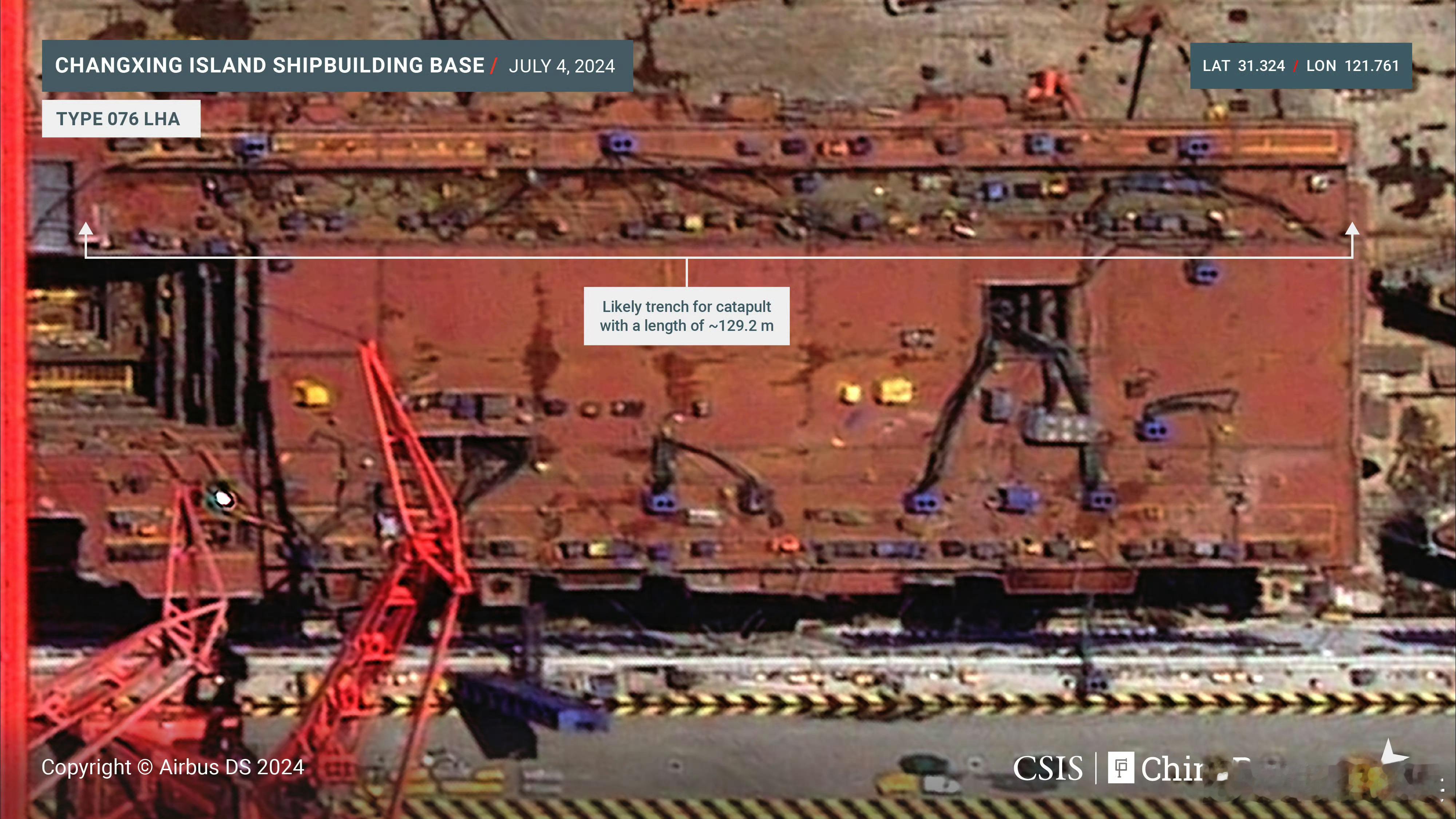

造一个能打到印度全境的超级电磁炮吗[滑稽笑]