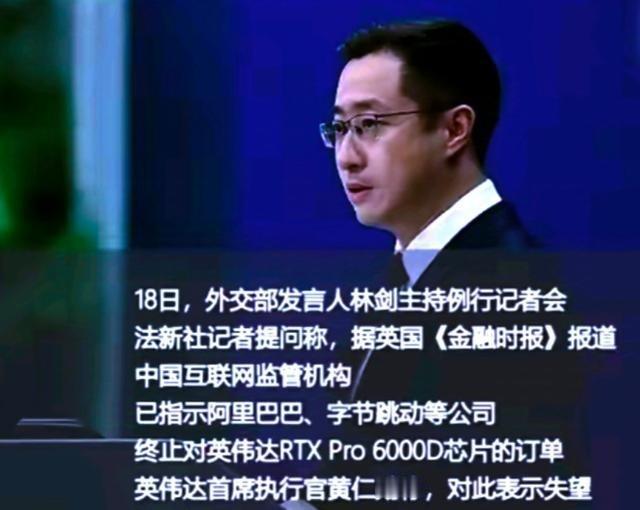

美国众议院议长约翰逊直言,中国禁止英伟达芯片令美中关系紧张,并称中国为美国的“对手”;与此同时,英伟达CEO黄仁勋也表态,对中国禁买其AI芯片的报道“深感失望” 网友评论:不让美国企业在中国市场赚钱终于起到效果了,中国自主替代才刚刚开始,操作系统基座逐步夯实,PC、服务器级CPU逐步强替,嵌入级MCU也逐步应用在打印机设备中。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 其实,如果认真分析,这一轮的芯片对抗,完全暴露了美国长期依赖出口控制来打压中国科技发展的局限性,也显示出中国科技产业链自我成长的潜力。 短期来看,确实对部分中国企业有打击,比如AI加速卡、服务器芯片、超级计算机等领域,会受制于进口限制。 但是长远来看,这种打压反而像是一剂“强心针”,让中国的芯片研发和产业链自主化速度明显加快。 先说基础设施。操作系统和核心软件平台一直是制约中国科技自主的关键环节。长期以来,中国依赖国外成熟操作系统和开发工具,这限制了自主创新的灵活性。 现在,美国直接封锁英伟达AI芯片,让中国企业不得不思考,不能靠人家,就得靠自己。于是操作系统基座开始稳步夯实,国内企业纷纷投入更多资源在底层架构上。 这一步很关键,因为操作系统是整条产业链的“骨架”,骨架稳定了,整个生态才能承接更高端的芯片和应用。 再看硬件端,PC和服务器级CPU的自主替代正在推进。过去,中国在高性能CPU方面几乎完全依赖进口,无论是台式机、服务器还是高性能计算集群,核心芯片大多来自英特尔、AMD。 现在,情况开始改变。国内芯片厂商不断优化自研CPU,从低端桌面到高端服务器,逐步替代进口产品。 这种替代不是喊口号,而是逐渐落地,已经在一些企业和科研机构的实际使用中体现出来。嵌入级MCU的发展同样值得关注。 很多人觉得MCU只是“低端芯片”,但它的应用范围广到让人意想不到,打印机、家电、工业控制、消费电子等,几乎无处不在。 过去,中国依赖国外MCU,不仅价格高,而且技术迭代受制。现在,随着国产MCU不断成熟,这个“微小世界”逐渐被掌握在国内手里,未来几年的国产化率有望大幅提升。 这说明,中国的芯片自主替代并不只是面向高大上的AI领域,也在从基础到应用端全线展开。 从产业链视角看,这次事件实际上暴露了全球半导体格局的脆弱性。美国企业长期依赖中国市场赚钱,现在被限制出口,不仅损失订单,也让其竞争优势面临挑战。 对比一下,中国企业虽然短期受影响,但在政策支持和市场需求推动下,自主研发投入大幅增加,这种“被逼成长”的速度,往往比平稳发展快得多。 这其中最核心的逻辑是,依赖别人,你就受制于人;掌握自主,你就有话语权。美国长期把芯片作为科技制高点,依靠封锁来遏制对手发展,这是典型的短视思维。 封锁之初,确实能带来一定的压制效果,但长期来看,只会刺激被封锁方加速自我替代,反而削弱了封锁方的市场和影响力。这一点,从英伟达CEO“深感失望”的表态就能看出端倪。 而中国的优势在于市场体量和政策支持叠加的效应。国内AI、云计算、大数据和工业应用的需求巨大,不可能因为几家美国芯片厂商停止供货就停滞发展。 相反,这种压力让国产芯片厂商看到机会:既可以替代高端产品,又可以在低端和中端领域快速占领市场份额。这种“短期痛苦、长期受益”的路径,正是自主替代战略的真实写照。 同时,这也意味着全球半导体格局正在悄然重塑。过去,美国企业占据核心技术和大部分利润,现在中国市场被迫自主创新,形成了新的供应链和研发生态。 未来,中国不仅能在AI芯片、CPU、MCU等领域实现逐步替代,还可能在操作系统、开发工具、AI训练框架等底层软件上形成完整生态。 到时候,美国封锁手段的效果就会大打折扣,全球半导体竞争格局将呈现更多多极化趋势。 科技自主,是国家战略,也是企业生存之道。任何依赖外部、缺乏自主研发的行为,短期可能看不出问题,但长期必然受制于人。 中国在短期受阻后,迅速启动自主替代计划,这种“逆境加速成长”的能力,正是科技竞争中最核心的竞争力。美国的封锁,最终可能成为中国科技独立成长的催化剂,而不是阻碍。 美国芯片封锁打乱了短期市场,却催生了中国科技自主,最终,美国企业受损,中国自主替代加速,全球半导体格局正在被重新书写。未来,看的是谁有自主能力,而不是谁喊得响。 信源:环球网