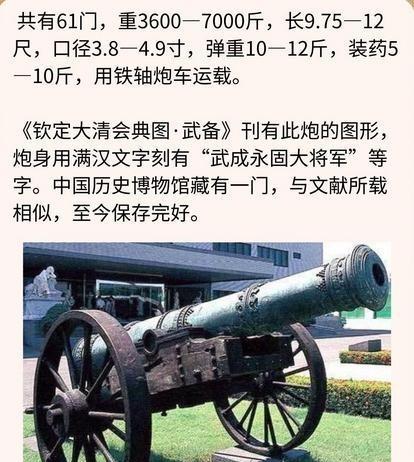

1950年,解放军进驻边疆哨所,8名蓬头垢面国军士兵哭着埋怨:“4年了咋才来换防,咦,你们换新军装了?”[舔屏] 这些国军老兵蓬头垢面,棉衣补丁摞补丁,有人甚至光着脚穿草鞋,他们摸着解放军的50式军装,疑惑地问:“你们又换新衣服啦?我们的新军装怎么还没发?”连长心里一沉,这些人根本不知道外面的世界已经翻天覆地。 哨所后面有片乱葬岗,20多具骸骨以巡逻队列排开,有的头骨还戴着残破军帽,炊事班打扫营房时发现,储藏室里只剩发霉的面粉块和几块风干得像石头的肉干,墙角堆着一摞摞削尖的木棍,那是老兵们用来赶狼的家伙。 最年轻的那个老兵才22岁,1946年作为学生兵被征召上山,他说刚开始还有几十号人,每月定时巡逻,等着换防部队,后来有人受不了偷跑下山,有人病死在巡逻路上,到1949年只剩8个人还在坚持,他们不知道电话线早就断了,还以为只是普通故障,继续用望远镜监视边境。 一个四川老兵展示他们的“食谱”,岩羊皮煮汤、骆驼粪烧火、雪水泡面糊,他卷起袖子,手臂上全是冻疮留下的疤痕,另一个甘肃兵伸出双手,指甲缝里的煤灰怎么洗都洗不掉,那是常年烧骆驼粪落下的印记,夏天找水要翻三座冰山,冬天取暖要把脸埋进袖管防冻伤。 解放军炊事班架起大锅,煮了三天三夜的肉汤,战士们把自己的棉衣脱下来给老兵穿,卫生员给他们治冻疮、清创伤口,当连长告诉他们新中国已经成立,有个老兵蹲在墙角抹眼泪:“我就知道不会没人管我们。” 这8个人最后全选择了回乡,临走前,他们把珍藏的民国国旗叠得整整齐齐交给部队,有个老兵拿出半块玉佩,上面刻着“家在江南”四个小字,说这是他唯一的念想,现在这块玉佩收藏在新疆军区军史馆,旁边摆着解放军送老兵下山时那双补了七次底的布鞋。 赛图拉在维吾尔语里叫“殉道者之地”,1877年左宗棠收复新疆后在这里扎下第一顶帐篷,清军选这个位置有讲究,站在制高点能看到30公里外的商道,既防匪患又能预警外敌,这种战略眼光延续至今,现代边防雷达站依然建在类似位置。 当年清军用骆驼队运粮要走三个月,士兵们啃着面糊糊巡逻,民国时期这里最多驻过几百人,到1946年那批部队上山后就再没等到后续,那些老兵每天数日出日落等换防,数到后来连星星位置都记熟了,有次暴风雪刮断电话线,他们还以为只是普通故障。 迁葬那些遗体时,战士们发现有个老兵手里紧攥着几张罐头商标,原来是当扑克牌用的,储备库角落里居然还有光绪年间的铜钱,可能是清军留下的,营房外的石头缝里,几株枯死的格桑花茎杆还立着,不知是哪一代守边人种下的。 现在的赛图拉哨所早就变了模样,保温营房装着地暖,无人机每周巡查边境线,战士们配备供氧设备,但老哨所遗址保留着,每年新兵上山都要去看那片乱葬岗,如今立着刻有“戍边英烈永垂不朽”的石碑。 有位老边防回忆说,一次巡逻遇暴风雪,靠着老哨所残墙躲了一夜,恍惚间好像听见有人唱当年的军歌,醒来发现墙上模糊的标语还能辨认出“人在阵地在”几个字,那一刻他突然明白,自己脚下这条防线是用多少代人的青春甚至生命铺就的。 从左宗棠的楚军到现代机械化部队,边防线上的装备在变、技术在变,但那份坚守从未改变,那些在赛图拉熬过寒冬的身影,有些人到死都不知道世界已经天翻地覆,却依然守着那条防线,这大概就是军人的本分。 网友热评: “泪目了!这才是真正的军人,没有国军解放军,只有守边人!” “四年没换防?这剧情比电视剧还悬!但战士能活下来就是奇迹!” “历史课又上新了!原来赛图拉哨所是左宗棠建的,牛!” “破防了,解放军给老兵送棉衣那段,这才是军民一家亲!” “哨所遗址还在吗?想去看看!那些冻死的兄弟太惨了…” “国军士兵最后那句‘咋才来换防’,扎心了!他们也是爹妈生的啊!” 如果让你穿越到1950年的赛图拉哨所,你会对那8名国军士兵说什么?是劝他们投降,还是敬佩他们的坚守? 信源:新华网报道