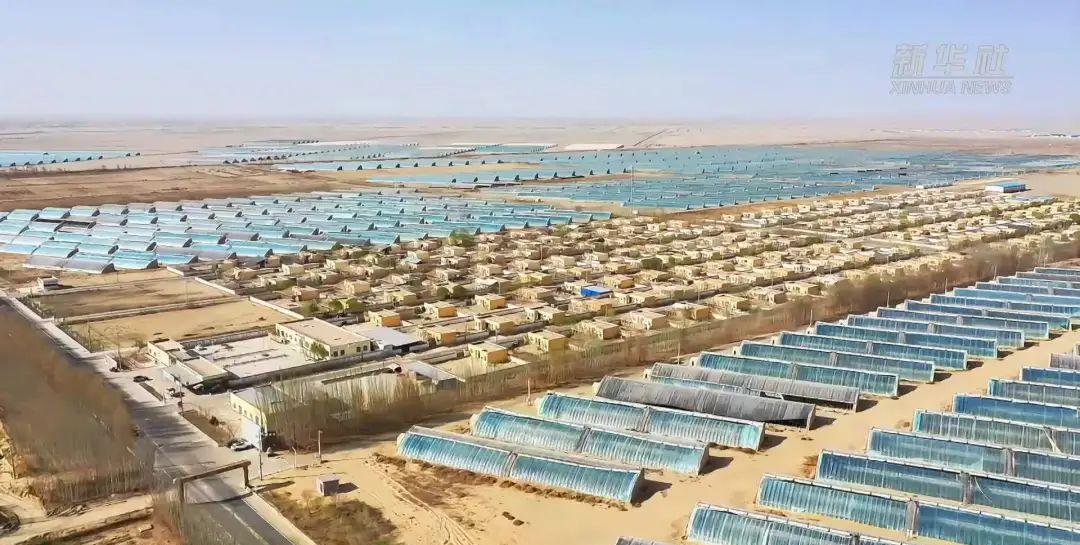

[太阳]中国又创造了一大奇迹!14亿人将受益! 谁能想到,在曾被视为“生命禁区”的新疆盐碱地和沙漠里,2025年的秋天正上演着震撼世界的丰收图景。 2025年的金秋,塔克拉玛干沙漠边缘的麦浪翻滚,博斯腾湖畔的玉米地泛着金黄,策勒县的沙漠水稻压弯了稻穗,这片曾被联合国环境署列为“生态脆弱区典型”的土地,如今正以每年27万亩的速度改写着“生命禁区”的定义。 当博湖县灵峰家庭农场的玉米测产数据定格在1035公斤/亩时,农场主赵杰蹲在松软的田埂上,指尖还沾着改良后的黑土,五年前,这里连耐盐碱的黑枸杞都只能零星存活。 新疆农业科学院的暗管排盐技术,在博湖县埋下了改变命运的“毛细血管”,直径15厘米的波纹管以1.5米间距深埋地下,配合智能灌溉系统,将土壤含盐量从19克/公斤降至3克/公斤。 这项源自荷兰的排水技术,经中国工程师改良后,在克拉玛依示范基地创造了“当年改良、当年丰收”的奇迹。 更令人惊叹的是,项目组研发的9台套新型装备中,北斗导航播种机能在盐壳地上精准划出30厘米等距的种植带,误差不超过2厘米。 在塔克拉玛干沙漠南缘,策勒县用无人机播种的400亩沙漠水稻,经154天生长周期后亩产达400公斤,科研团队通过基因编辑技术,将东北粳稻的耐寒基因与中东野稻的耐旱基因结合,培育出能在含盐量6‰的沙地上生长的“沙海1号”。 当收割机划过金黄的稻田,沙丘上同步铺展的草方格固沙带,正以每年8米的速度吞噬着流动沙丘。 这场绿色革命背后,是“向科技要地、向生态要粮”的智慧,伊犁河谷的智能配水系统,通过200公里灌渠上的3000个土壤湿度传感器,实现每立方米水生产1.2公斤小麦的效率,较传统灌溉节水40%。 哈密盐碱地实验站的数据更具冲击力,耐盐小麦品种配合微生物菌剂,使土壤含盐量从1.8%降至0.3%,亩产从300公斤飙升至650公斤。 经济账同样亮眼。博湖县油葵亩产从100公斤翻番至200公斤,和硕县冬小麦以656公斤/亩的产量刷新南疆纪录。 更值得关注的是产业链延伸,尉犁县种植的罗布麻,不仅固沙面积达3.8万亩,其纤维制成的纺织品年产值超2亿元,英吉沙县用盐碱水养殖的南美白对虾,以每公斤80元的价格直供乌鲁木齐高端市场。 新疆的实践正在改写世界农业版图,黑龙江肇源县的“东稻122”耐盐碱水稻,以500公斤/亩的产量成为高端寿司米原料,吉林西部十年新增480万亩水田,白城地区粳稻产量占全省30%。 中科院的“大安模式”更在重度盐碱地上实现水稻亩产517公斤,轻度盐碱地达712公斤,这些突破印证着中国工程院院士尹飞虎的判断:“盐碱地治理已从‘改土适种’进入‘改种适土’的2.0时代。” 当全球30亿人口面临土地退化威胁时,新疆的实践提供了双重启示,技术层面,暗管排盐、基因编辑、智能灌溉构成的“科技铁三角”,证明人类可以通过创新突破自然限制。 但更深层的价值在于发展理念的革新,每开发一亩耕地配套两亩防风林,光伏板下种草养禽的立体农业,揭示着“生产-生态-生活”的三生共赢路径。 这种将生存智慧转化为系统解决方案的能力,或许正是中国农业对全球粮食安全最珍贵的贡献。 当戈壁滩上的金色麦浪与沙漠中的光伏矩阵交相辉映,我们看到的不仅是粮食产量的跃升,更是一个文明古国在现代化进程中,对人与自然关系的深刻重构。 (信息来源:金台资讯--新疆盐碱地变成致富田)