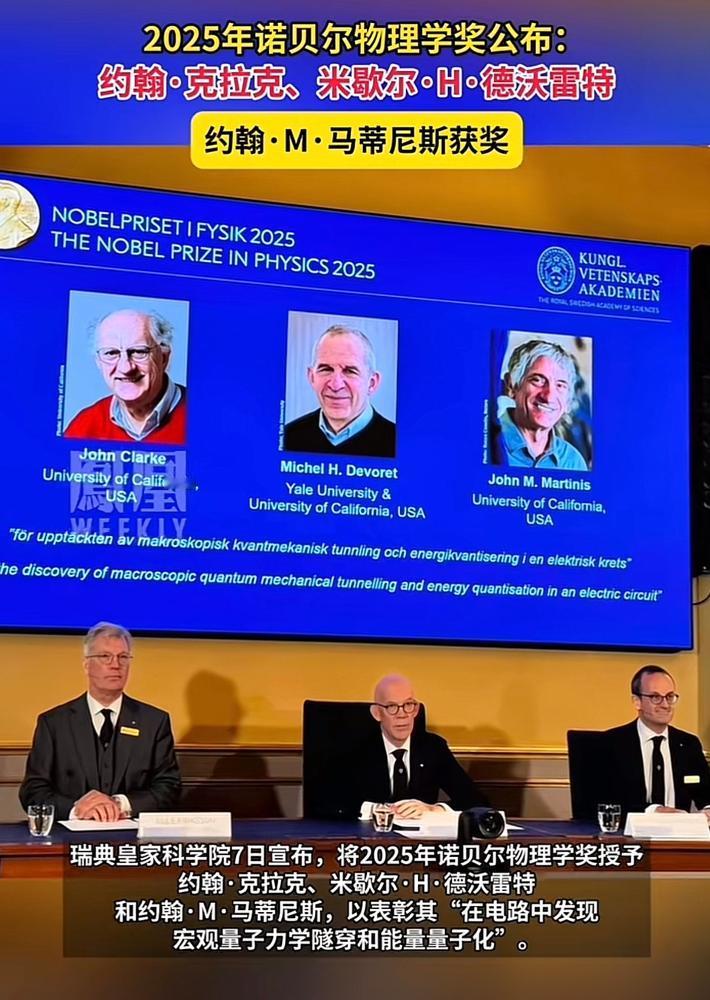

德国之声10月8日报道:“德语媒体:中国为何长期无缘诺贝尔科学奖项。奥地利《标准报》评论称,迄今为止,只有一位中国科学家获得过诺贝尔奖,但在科研领域,中国却正在取代美国的霸主地位。” 先说说诺贝尔科学奖这事儿。诺贝尔的物理、化学、生理或医学这三个科学类奖项,从 1901 年到 2024 年,全球一共出了 600 多位获奖者。 中国本土培养、没改国籍的科学家,确实就屠呦呦一位,2015 年拿了生理或医学奖,靠的是上世纪 70 年代研究出的青蒿素。 反观美国,光 2000 年到 2024 年这 24 年里,就有 72 位科学家拿了这三类奖,差不多占了全球一半还多。 但诺奖这玩意儿有个大特点 —— 滞后。它评的不是你今年干了啥大事,而是看你几十年前的研究有没有真正改变世界。 屠呦呦研究青蒿素是 1972 年,到拿奖隔了 43 年;就说美国的爱因斯坦,他拿诺奖靠的是 1905 年提出的光电效应,等获奖都到 1921 年了,差了 16 年。 中国真正正经搞科研、砸钱建平台,其实是 21 世纪以后的事儿。 2000 年的时候,中国全年的研发经费才 895 亿元,连美国的十分之一都不到;直到 2012 年,中国的研发投入才勉强追上日本,成了全球第二。 你想啊,现在中国在量子通信、可控核聚变这些领域的突破,要等诺奖评审们认账,说不定得等到 2050 年以后,这时间差本来就摆这儿了。 再说诺奖的评审偏向。你去看诺奖评审委员会的成员,大部分是欧美国家的学者,他们平时关注的论文、学术会议,也多是西方圈子里的。 中国的科研成果,尤其是跟本土实际结合的,比如中医相关的研究,之前很少能进入他们的视野。 屠呦呦的青蒿素能拿奖,还是因为它实实在在救了非洲几百万疟疾患者,证据太硬才没被忽略。 还有基础科学和应用科学的区别,诺奖特别偏爱基础科学的 “从 0 到 1” 突破,比如发现个新粒子、搞懂个生命机制。 而中国之前为了快速赶上,把更多精力放在了应用科学上,比如怎么把 5G 做成熟、怎么让高铁跑得更快,这些东西能快速改善民生、拉动经济,但不容易入诺奖的眼。 可要说中国在科研领域取代美国的霸主地位,这不是空话,是有实打实的数据撑着的。 先看研发投入,2023 年中国的研发经费支出达到了 3.8 万亿元,占 GDP 的 2.55%,这个数字连续 11 年稳居全球第二,而且跟美国的差距在缩小。 再看科研成果的硬指标。自然指数(Nature Index)是全球公认的衡量基础研究实力的标尺,它统计的是在《自然》《科学》这些顶级期刊上发表的论文贡献度。 2018 年之前,美国一直是第一;2018 年中国首次超过美国,之后就没再让过位。 这说明中国的研究不再是 “凑数”,而是真能给全球同行提供新思路。 其实说到底,诺贝尔科学奖就像一张 “过去时” 的成绩单,它反映的是几十年前的科研格局;而中国现在的科研实力,是 “现在进行时” 甚至 “将来时”。

姬珑

一个外国人设立的奖项有啥好拿的。就像国内的奖项审核的时候会多考虑外国人的申请吗?

此账号已注销

你这个话说的有点过分了。诺贝尔科技奖项的评选,是全球的科技精英共同评选的,人家自有自己做评选标准。而那个诺贝尔文学奖,和平奖则是瑞典自己国家的人搞出来的玩意,其中可操作的黑幕多着呢!