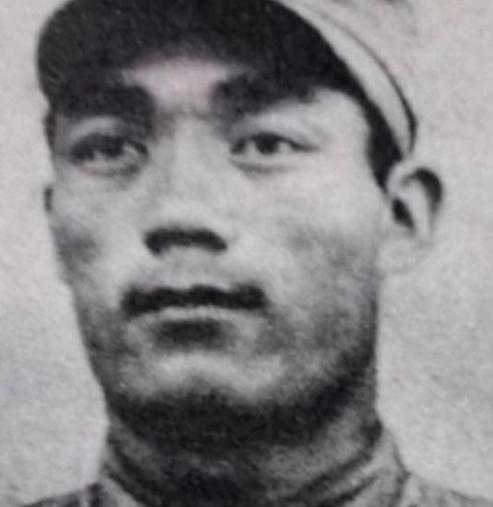

[太阳]1951年1月28日,志愿军战士潘天炎因为生理需要去附近的草丛解决,回来后却意外发现阵地上空无一人,这时美军展开冲锋,在这个寒冷的朝鲜战场,19岁的潘天炎创造了一段战争传奇。 (参考资料:2022-02-22 华中师范大学新闻传播学院——潘天炎:只身战群敌,电波里的孤胆英雄) 在家乡湖北枝江,潘天炎这个名字至今仍在地方剧种楠管的悠扬曲调中被传唱;在问安镇,以他名字命名的“天炎社”虽已成历史,但“英雄大队”的称谓铭刻着一段光荣。 他的形象,早已超越了一个战场英雄的范畴,演化为一个多维度的文化符号,拥有着战场、媒介与故土三重生命。 潘天炎的英雄叙事,始于1951年1月朝鲜鼎盖山的一处高地,这场战斗的胜利,并非源于压倒性的火力或强悍的体魄,而是一场在绝境中由智慧、坚韧与个体特质交织而成的军事奇迹。 这位年仅18岁的志愿军战士,曾因身材瘦小、营养不良而在参军时被婉拒,然而,在被部队意外漏下、孤身面对美军两个排兵力与十多辆坦克的围攻时,这一“劣势”却成了他最大的掩护。 他没有选择死守,而是将战场变成了他的舞台,他高声呐喊“同志们,准备手榴弹”,用一座“空城计”迷惑了进攻的敌人;他利用自己个子小的优势,悄然绕至敌军侧后,精准投掷手榴弹。 当弹药耗尽,他抱起石块继续战斗,甚至捡起敌人丢下的卡宾枪还击,这场看似不可能的防御战,最终以他孤身一人打退9次冲锋、毙伤敌军上百人的战果告终。 这场胜利,充满了“非典型”的智慧与孤勇,为日后一个国家级英雄符号的诞生,提供了最坚实、最富戏剧性的核心素材。 战斗结束后,潘天炎的形象迅速被纳入国家叙事的洪流中,通过各种媒介的塑造,从一名士兵升华为一个时代的偶像。 官方的认证接踵而至:志愿军总部授予的“青年英雄”称号、两次大功以及一枚来自朝鲜的军功章,共同奠定了他英雄身份的权威性,战后受到毛主席的亲切接见,更是将其推向了荣誉的顶峰。 与此同时,文艺作品为英雄插上了翅膀,他的战友、38军文工队队员梅门造根据战后采访,创作了单弦曲目《青年英雄潘天炎》。 这首曲子不仅在前线广为传唱,更在1952年被制成唱片,后又被编入大学音乐教材,让“智勇双全、虎气逼人”的潘天炎形象传遍全国。 视觉媒介则将这一形象彻底定格:1952年的《中国青年报》、风靡一时的连环画册,以及38军军史馆里那张标志性的作战照片——尽管照片是战后摆拍还原,但它精准捕捉了英雄眉宇间的杀气与稚气,将复杂的战斗瞬间固化为一个易于理解和传播的视觉符号。 然而,当宏大叙事的光环散去,回归故里的潘天炎呈现出英雄符号的另一面,1957年,他因满身伤病选择提前退伍,悄然回到湖北老家,在粮食局等平凡岗位上度过余生,他变得沉默寡言,极少对人提起那段炮火连天的岁月。 据战友回忆,战场归来的他判若两人,常常独自发呆,猛烈的炮火在他精神上留下了难以磨灭的印记,他的遗孀黎泽珍曾提及,他脸上残留着许多炮弹炸伤后留下的“黑点”颗粒,这些永恒的伤痕无声地诉说着英雄荣光背后的沉重代价。 这位昔日的“青年英雄”,在1973年因病逝世,但他生命的终点,却在家乡的土地上开启了另一种形式的永恒。 他的墓地如今已是当地重要的爱国主义教育基地,一代代党员在这里重温誓词,问安小学的孩子们则在国旗下讲述着他的故事,他的名字,从未因他的沉默与离去而被淡忘。 时隔六十年,当年的战友梅门造前来墓前祭拜,哽咽着诉说思念;当地的老师在课堂上,让年轻的心跳感受到这位乡土英雄的力量。 最终,潘天炎这个名字,如他墓园中象征风骨的松、竹、梅一样,深深扎根于故土,他不再仅仅是那尊白色的塑像,而是活在乡亲们的口中,活在流传的曲调里,成为一种超越时间、与这片土地血脉相连的永恒精神。