快讯!

就在刚刚!

乌克兰宣布了!

10月8号,乌克兰议会通过了一项新决议,内容很明确:在当前这个特殊阶段,从村里的议会到州一级的机构,不管是村长还是市长,所有地方工作人员都得留在岗位上,确保地方的日常服务不中断。

这已是乌克兰自2022年冲突爆发以来第16次延长战时状态,最近一次有效期延至11月5日。当基辅街头随处可见防空警报器时,这项看似常规的行政命令,实则撕开了现代战争中一个残酷真相:现代国家的毛细血管正在经历前所未有的生存考验。

乌克兰经济部数据显示,2025年第二季度全国GDP环比下降0.9%,而地方财政缺口扩大至GDP的18%。在扎波罗热州,由于电力设施反复遭袭,超过60%的市政服务只能靠柴油发电机维持。

更严峻的是,联合国难民署统计显示,全国仍有420万流离失所者需要安置,这相当于每5个乌克兰人中就有一个处于漂泊状态。

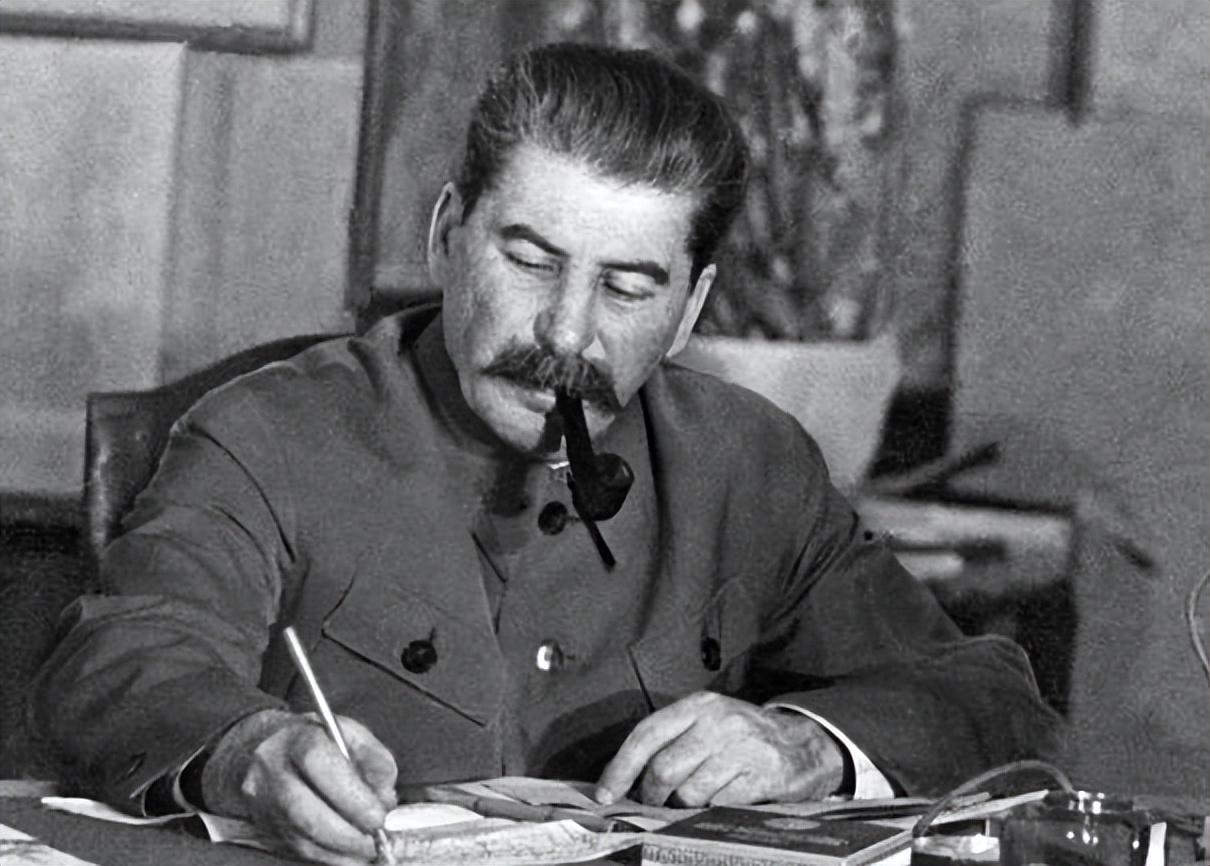

乌克兰对地方治理的重视有其历史根源。19世纪沙俄统治时期,为巩固对乌克兰的统治,沙皇政府建立了严密的地方行政体系,村社(米尔)制度将基层管理细化到每个农户。这种"垂直管理"模式虽强化了控制,却也埋下了中央与地方权力失衡的种子。

苏联时期推行的"去地方化"政策加剧了这种矛盾。1932年乌克兰大饥荒期间,基辅州某村庄因未完成粮食征购任务,全体村干部被处决。

这种高压管控虽维持了表面稳定,却导致地方治理能力持续萎缩。1991年乌克兰独立后,虽试图通过《地方自治法》重建分权体系,但2014年克里米亚危机后,中央政府为强化控制,又将30%的财政预算收归中央,地方自主权被大幅压缩。

此次决议看似强化地方责任,实则暗藏中央与地方的博弈。2024年乌克兰政府预算显示,地方政府获得的财政拨款仅占总预算的12%,而军费开支占比高达58%。

这种悬殊比例导致地方陷入"巧妇难为无米之炊"的困境,利沃夫州政府曾因无力支付教师工资,被迫让学校教师兼职担任防空警报操作员。

更值得玩味的是,决议中特别强调"暂停地方选举"。在哈尔科夫州,原定于2025年春季举行的市长选举已被无限期推迟。

这种"维稳优先"的策略,与2014年亚努科维奇政府暂停克里米亚地方选举的操作如出一辙。但历史教训历历在目:当年克里米亚公投后,乌克兰失去该地区控制权,至今仍在承受地缘代价。

为维持基本运转,乌克兰地方政府想出了不少"土办法"。在文尼察州,市政厅将公务员分成三组:一组白天处理政务,一组夜间巡逻防空,一组随时待命应对突发空袭。这种"三班倒"模式让公共服务不至于瘫痪,却让基层官员苦不堪言。

乌克兰的地方困境正在影响国际博弈。欧盟虽承诺提供120亿欧元地方重建资金,但实际到位率不足40%。

波兰边境的梅迪卡口岸,堆积着价值3亿欧元的医疗设备,却因乌克兰海关效率低下无法入境。这种低效运作,让西方援助变成了"望梅止渴"。

俄罗斯方面则抓住机会强化心理战。在顿巴斯地区,亲俄武装通过无人机向村庄空投传单,宣称"基辅政府已抛弃你们"。

这种心理攻势收效显著,2025年第二季度,乌东地区人口流失量同比增加37%,许多村庄出现"空心化"现象。

更根本的变革来自制度创新。2025年1月,乌克兰议会通过《地方自治特别法》,允许战区地方政府在中央授权下征收特别税。

利沃夫市据此开征"防空税",税率虽高达居民收入的5%,却意外获得82%市民支持。这种"战争税"模式,或许能为现代国家治理提供新思路。

回望二战时期的伦敦大轰炸,英国政府通过建立"防空洞自治委员会",让市民自主管理避难所物资分配。这种将治理单元下沉到社区的做法,维持了社会基本运转,最终帮助英国赢得战略时间。

从沙俄时期的村社制度到苏联的中央集权,再到今天的战时自治,乌克兰的地方治理史就是一部生存抗争史。

当议会大厦的穹顶在炮火中颤动时,那些坚守岗位的基层官员,用行动诠释着最朴素的治理真理:国家的韧性,最终取决于每个毛细血管的活力。

这场始于地方治理的变革,或许正在孕育新的可能。就像2014年广场革命催生了"广场协议",今天的战时状态或许会成为乌克兰现代治理体系的重塑契机。毕竟,能在废墟中重建秩序的民族,终将在灰烬中涅槃重生。

![这就是历史长的好处,全是咱们玩剩下的[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/3385770779885436900.jpg?id=0)