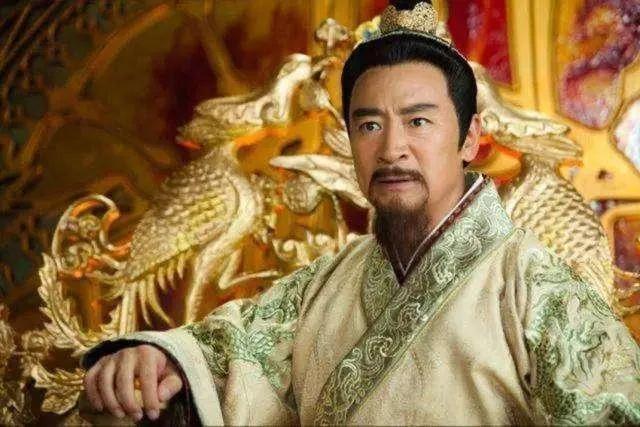

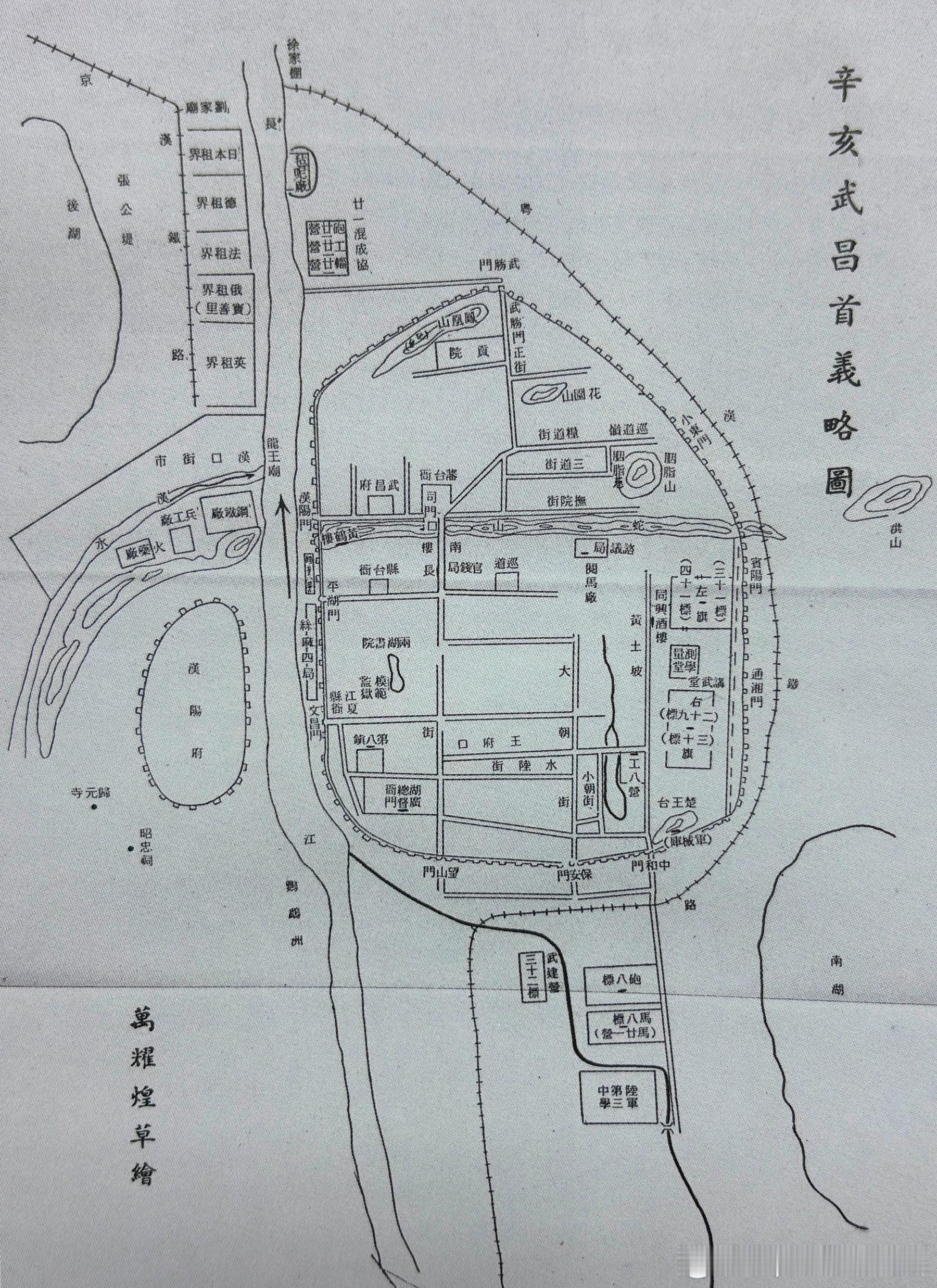

1369年,71岁的朱升,向朱元璋辞行:“陛下,老臣要回家祭祖。”朱元璋欣然同意,并赏了他一块免死金牌,然而,朱升一出城门,立即调转方向,逃离了京城。 1370年牛首山茶园,村民发现老茶农倒在茶树旁。他手里攥着半张茶饼配方,纸上还沾着新鲜茶汁。村民认出是“张老汉”,赶紧喊他的学生来。 学生跑来时,老茶农已经没了气息,眼望着徽州方向。没人知道,这“张老汉”就是当年的开国谋臣朱升。 1369年应天城皇宫,朱元璋把免死金牌递向朱升。“先生回乡祭祖,朕等你回来辅佐。”语气听着热络。朱升接过金牌,指尖触到冰冷金属,心里却更凉。 他躬身谢恩,退殿时故意放慢脚步,观察侍卫动向。宫门外的阳光刺眼,他却觉得比寒冬还冷。 1368年徐达府外,朱升路过时看见新增的哨兵。哨兵腰佩长刀,眼神警惕地盯着来往行人。他想起前几天宫里侍卫多了三成,心里咯噔一下。 “飞鸟尽,良弓藏”,这句老话在他脑子里打转。当晚他就开始收拾行李,把重要书籍都装箱。 1358年朱元璋的营帐,朱升第一次提出“缓称王”。那时朱元璋被元军追得狼狈,握着他的手不放。 “先生的话,我记一辈子。”朱元璋眼里满是信任。 之后几年,他帮着规划粮草、修建城池,功不可没。可到了1369年,朱元璋看他的眼神,多了几分审视。 1369年李善长家的宴席,朱升坐在角落默默吃饭。朱元璋举杯说“各位要安分守己,别想不该想的”。话里的敲打,让满座官员都低下头,没人敢接话。 朱升放下筷子,借口年迈离席,脚步有些仓促。他知道,这宴席不是庆祝,是皇帝的“警告会”。 1369年离宫后,朱升直奔牛首山找张姓学生。学生是他早年教书时收的,如今在山里种茶。“我想隐姓埋名,当个普通人。”朱升开门见山。 学生愣了愣,还是点头:“先生放心,我帮您。”当晚,学生就把朱升的官袍找地方烧了,灰烬埋进茶园。 之后的日子,朱升每天跟着学生学种茶。清晨上山采嫩芽,中午在草屋烤茶饼,日子很规律。双手很快被茶汁染成褐色,磨出厚厚的老茧。 有次巡逻校尉路过,觉得他眼熟,盘问起来。朱升笑着说“我姓张,从小在山里种茶”,顺利蒙混过关。 1369年冬天,朱元璋派人去徽州找朱升。派去的人回来报“朱先生回乡路上病故了”。这是朱升早就安排好的,让学生故意放出的消息。 他还写信给儿子朱同“别寻我,守好家业,别当官”。朱元璋听说后,把准备好的追封令扔了,没再追查。 在牛首山的日子,朱升还帮村民看诊。他把自己的药方写在竹片上,用一次烧一次。村民们都很感激他,常送些粮食、蔬菜过来。 他从不提过去的事,只说“种茶、看病,就挺好”。草屋的窗台上,总摆着刚烤好的茶饼,谁来都能拿。 1370年春天,朱升的身体越来越差。他知道自己时日不多,把学生叫到身边。“我死后,葬在茶园里,立块无字碑。”他嘱咐道。 还把茶饼配方交给学生“这手艺,你接着传下去”。临终前,他望着徽州的方向,轻轻叹了口气。 后来,朱升的儿子朱同没听父亲的话,还是当了官。1380年,朱同卷入朝堂纷争,被赐死。消息传到牛首山,学生站在朱升墓前,很是感慨。 “先生早看透了,可惜公子没听。”学生对着墓碑说。那时胡惟庸案爆发,很多功臣都没能善终。 如今,牛首山的茶园还在,茶树长得很茂盛。村民们还在用朱升传下的方法种茶、烤茶饼。那座无字碑立在茶园里,没人知道下面埋着开国谋臣。 偶尔有老人说起“以前有个张老汉,又会种茶又会看病”。朱升用一场“消失”,保住了自己的性命,也留下了一段传奇。 (信息来源:人民资讯——朱升替儿子辞官)

用户18xxx16

虽然是ai文,但是还看得了下。