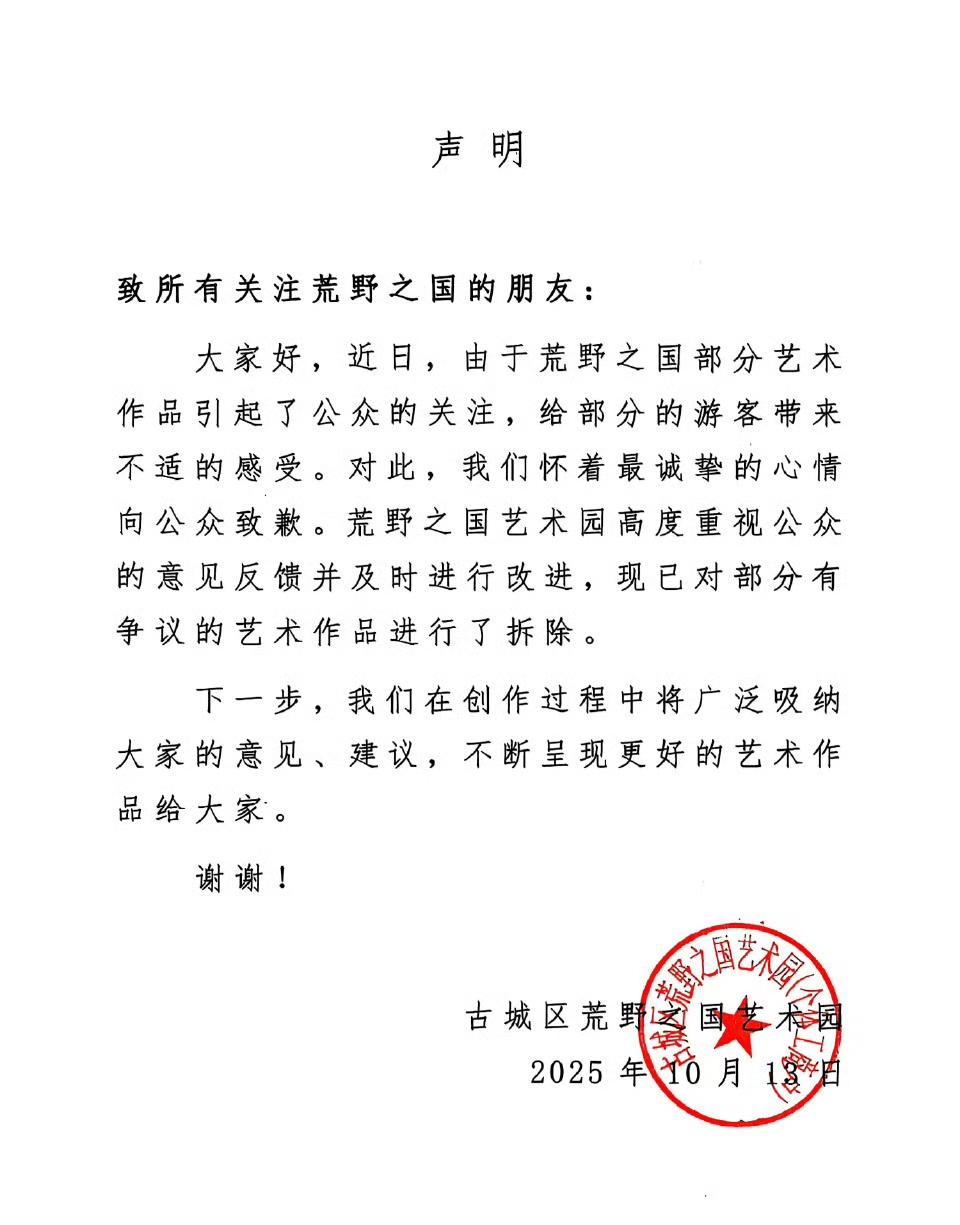

最近网上有个事儿挺火的,不知道你刷到没有?就是某个景区里突然冒出来一个“人体蜈蚣”雕塑,结果被游客拍了照片发到网上,一下子炸开了锅。好多人都被这个造型给惊着了,直呼“接受不了”、“看着难受”,甚至有人说“被吓到了”。这话题一下子就冲上了热搜,连着后面还跟着另一个话题,叫“艺术表达与公众感受如何平衡”,可以说,这个雕塑一下子戳中了不少人的敏感神经。我先给你大概描述一下这是个什么事儿。这个雕塑呢,从名字你大概就能猜出个样子,它就是把好几个人形从头到尾连接在一起,模仿的就是那种蜈蚣一节一节的身体形态。说实话,光听这个描述,可能很多人脑子里就已经有画面了,而且这个画面通常不会太舒适。果然,放在景区这么一个大家本来是来放松、游玩、欣赏风景的公共空间里,这么一个挺另类、挺前卫的艺术品,就跟周围的环境,还有普通游客的普遍期待,产生了巨大的反差。很多人带着孩子,本来开开心心的,一转头看到这么个造型奇特的雕塑,第一反应不是欣赏,而是惊讶和不适,这心情可想而知。 景区方面的反应也算比较迅速,看到舆论发酵之后,很快就公开发布了致歉声明。他们大概的意思是说,这个雕塑本是艺术创作的一部分,本意是想展现某种独特的艺术构思或者是对某种概念的探索,但确实没有充分考虑到它在公共空间展示时,可能会给广大游客带来的观感不适。他们承认在策划和设置这个雕塑的过程中,存在考虑不周的地方,对于给游客带来的不良体验深表歉意,并且表示已经着手处理这个雕塑,比如移走或者进行更换。这个处理态度还是值得肯定的,至少说明他们听到了公众的声音。 但这件事之所以能引发这么广泛的讨论,绝不仅仅是一个“景区摆了个怪雕塑”那么简单。它背后牵扯出的,正是那个跟着一起上热搜的大问题:艺术家的个人表达,和公众的普遍感受之间,到底应该怎么相处?尤其是在公园、广场、景区这种属于所有人的公共空间里。咱们得承认,艺术创作它本身确实需要自由,需要突破,艺术家有自己的想法和想要表达的主题,甚至有时候就是要用一些夸张、反常的手法来刺激人们的思考,这本身是艺术的价值之一。如果所有艺术都四平八稳、人见人爱,那可能也就失去了它的一部分锋芒。但反过来看,公共空间里的艺术,它面对的观众是极其多样的,从老人到小孩,从艺术爱好者到普通市民,大家的审美水平、接受能力和心理承受力千差万别。当一个艺术作品,特别是带有惊悚、怪异或者容易引发负面联想元素的作品,强行进入所有人的视野时,它就不再是画廊里那个你可以选择“进”或“不进”去看的展品了。它变成了一个避不开的公共存在。这时候,单纯强调“这是艺术,你们不懂”,就显得有点苍白和傲慢了。 所以你看,这事儿就像一个天平,一边放着艺术创作的自由和探索精神,另一边放着公众的舒适度和情感需求。理想的状况,肯定是找到一个平衡点。比如说,在策划公共艺术项目的时候,能不能提前做一些公众调研或者问卷,听听大家可能会怎么想?或者,在作品的摆放位置和展示方式上,能不能更讲究一些?比如是不是可以放在一个专门的、有提示的艺术区域,让有心理准备和兴趣的人去观看,而不是毫无预警地出现在主路边或者儿童游乐场旁边?再比如,艺术创作方和管理方,能不能在作品旁边配上一些深入浅出的解说,引导大家去理解创作者的初衷,而不仅仅是把一个令人费解甚至惊吓的形象丢在那里?这样或许既能保护艺术的锐气,又能照顾到公众的情绪。 这次的人体蜈蚣雕塑事件,就像一个突然出现的测试题,考验着我们这个社会在面对另类艺术时的包容度,也考验着艺术家和管理者在面对公众反馈时的智慧和诚意。它提醒我们,在公共空间里,美与丑、雅与俗的边界或许可以模糊,但尊重与关怀的底线不能缺失。艺术的先锋性不该以冒犯大多数人为代价,而公众的包容也应当在得到基本尊重的前提下慢慢培养。这件事最后以景区的道歉和整改告一段落,但它引发的关于公共艺术边界的讨论,估计还会持续很久。毕竟,我们大家都希望生活的环境里,能有更多让人感到美好、启发或者慰藉的艺术,而不是那些让人看了只想赶紧躲开的东西。 (事件来源:扬子晚报)