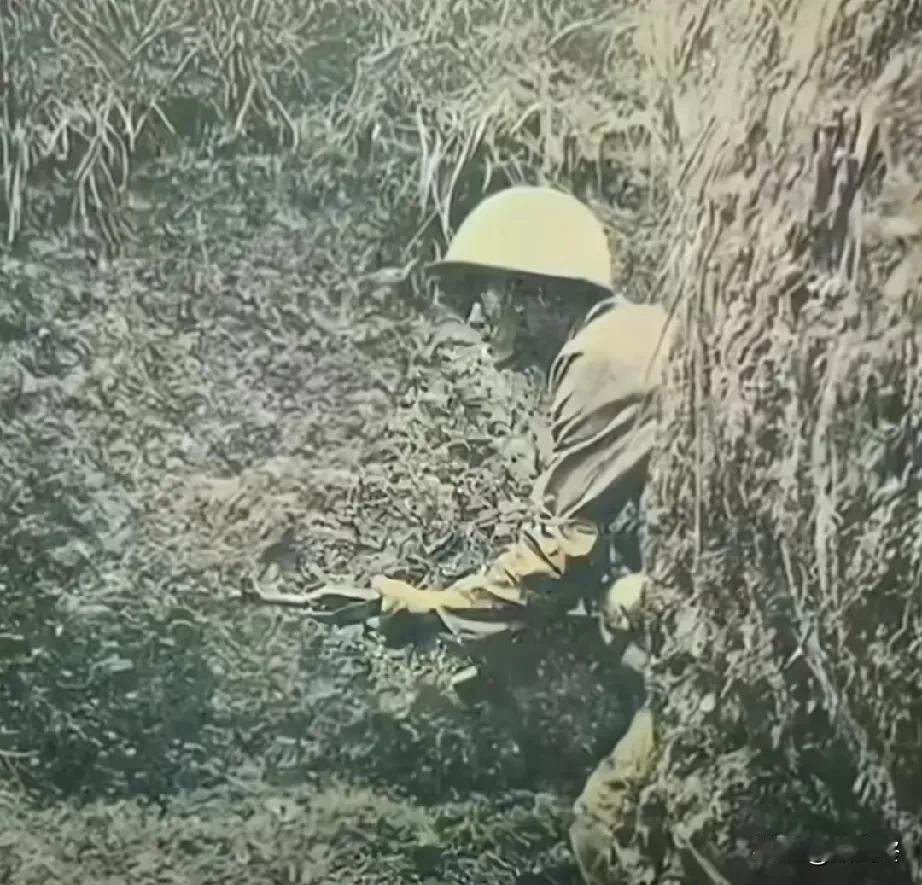

[微风]1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材。可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。 (信源:中国文明网——赖宁画像被撕下?我们丢弃了什么) 很多 80 后、90 后回忆起赖宁,都记得课本里那张他戴着红领巾的照片,还有老师反复强调的 “要学他的勇敢奉献”。 那时候的教育语境里,“英雄” 往往和 “挺身而出”“不计安危” 绑定,赖宁的牺牲,成了这种精神最鲜活的注脚。 所以 2012 年教材删除他的内容时,不少人觉得 “是在淡化英雄”,甚至有人翻出旧课本感慨 “现在的孩子少了个好榜样”。 但如果把时间线拉长就会发现,删除的只是 “课本里的故事”,没删的是赖宁精神的核心——责任与担当。只不过,现在的教育者学会了用更安全、更贴近孩子能力的方式,去传递这种精神。 就像四川石棉县的中小学,这些年一直坚持 “赖宁精神进校园”,但形式早已不是单纯讲救火牺牲的故事。 去年秋天,当地小学组织了一场 “森林守护行动”,孩子们跟着消防员学习如何识别火灾隐患、怎样正确拨打火警电话、在安全区域如何用灭火器灭火。 老师会告诉孩子:“赖宁当年想保护森林,现在我们保护森林的方式,是先学会保护自己,再用科学的办法帮忙 —— 比如发现小火苗及时报告,而不是自己冲上去。” 这种变化背后,是教育理念对 “未成年人保护” 的觉醒。以前我们总觉得 “英雄要勇敢”,却忽略了 “勇敢” 该有边界 —— 对 15 岁的孩子来说,面对能吞噬生命的山火,“转身求助” 比 “冲上去扑火” 更需要理性,也更有价值。 就像教育专家说的:“我们希望孩子有责任感,但不能让责任感变成‘冒险的理由’。赖宁的遗憾,恰恰提醒我们:保护好自己,才能更长久地承担责任。” 现在的孩子,虽然没在课本里读过赖宁的故事,但很多人都听过他的事迹 —— 可能是从纪念馆的讲解员口中,可能是从父母的回忆里,也可能是在 “安全教育课” 的案例分析中。 只不过,现在的讲述多了一层思考:“如果当时赖宁能等消防员来,会不会有不一样的结局?”“如果是你遇到山火,你会怎么做?” 去年有个特别暖的新闻:石棉县有个小学生在山上发现未熄灭的烟头,没有自己去踩灭,而是赶紧拍下照片,跑到山下告诉护林员,最后护林员及时赶到消除了隐患。 孩子说:“老师讲过赖宁的故事,他想保护森林,我也想,但我知道自己还小,找大人帮忙才是对的。” 你看,这就是新时代的 “赖宁精神”—— 同样有保护家园的责任心,却多了对 “自我能力” 的清醒认知。 还有人担心 “不提牺牲,孩子会变得自私”,但事实恰恰相反。 现在的学校更注重 “在能力范围内做英雄”:比如组织孩子参与社区垃圾分类,是 “环保小英雄”;帮同学解答难题、照顾生病的小伙伴,是 “身边小英雄”;甚至发现教室的灯没关、水龙头没拧紧,主动去处理,也是 “负责任的小英雄”。 这些小事里的责任感,和赖宁当年想保护森林的初心,本质上是一样的。 赖宁纪念馆这几年的参观数据也很能说明问题:每年来的孩子越来越多,留言本上的字迹也越来越稚嫩。有孩子写:“我要像赖宁一样爱护森林,但我会先学好安全知识。” 有孩子画了一幅画,画面里是消防员在扑火,旁边的小朋友举着 “安全出口” 的牌子。讲解员说:“现在的孩子不只会感动,还会思考,这比单纯的崇拜更有意义。” 其实,英雄精神从来不是 “一成不变” 的。过去我们需要赖宁的故事,来唤醒一代人的责任感;现在我们调整讲述方式,是为了让这种责任感,能以更安全、更可持续的方式传承下去。 就像赖宁的家人说的:“我们不希望看到孩子模仿他的冒险,只希望他保护家园的心意,能被更多人记住,并用更聪明的方式实现。” 最后想问问大家:你觉得现在这样 “不强调牺牲、只传递责任” 的英雄教育,是不是更好?如果你的孩子问起赖宁,你会怎么跟他讲这个故事?评论区聊聊你的想法,也让我们一起见证:英雄从未远去,只是他们的精神,在新时代有了更暖的 “打开方式”。