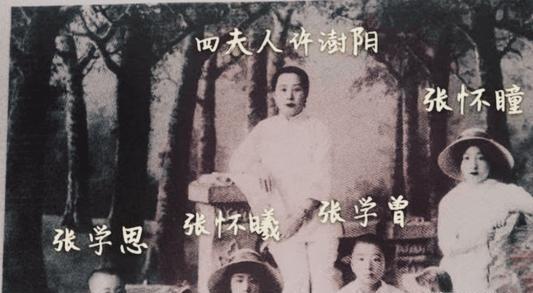

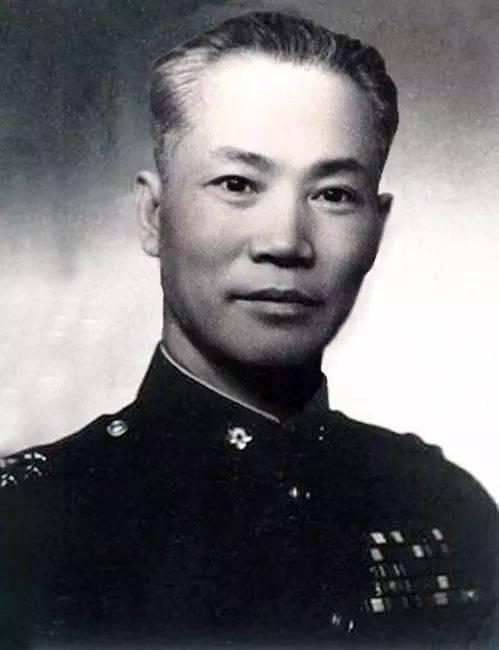

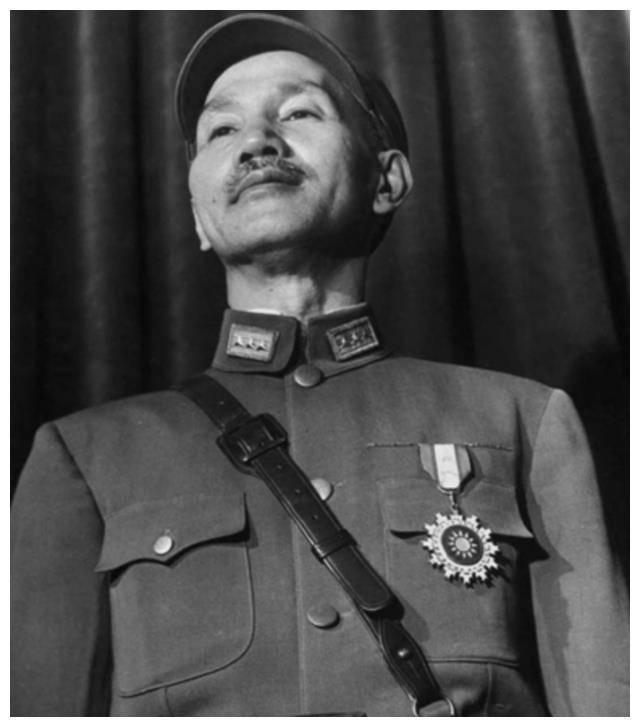

1906年,31岁的张作霖强势娶了18岁的许澍旸。大婚当夜,张作霖搂着许澍旸纤细的腰肢,高兴的说:“你把老子伺候舒服了,要啥我都给!”然而,许澍旸提出的要求却让他陷入两难境地。 1906年的新婚之夜,宛如被权力的阴霾所笼罩。彼时,权力的天平严重倾斜,双方地位悬殊,这一夜,满是权力的不对等。一边是31岁的奉天巡防营统领张作霖,手握兵权,从兽医和土匪一路爬上高位;另一边是18岁的许澍旸,一个出身宛平铁匠家庭的贫家女子,父亲早亡,靠着母亲为人浆洗衣物勉强糊口。 张作霖大概以为,自己不过是给府里添了双筷子,许诺些金银珠宝,这事儿就算过去了。可这个刚过门的四姨太,却提出了一个让他既惊讶又为难的请求:她想读书。 这在当时简直是天方夜谭。一个女人的本分是相夫教子、争风吃醋,读书识字算怎么回事?张作霖起初只是敷衍,但许澍旸的坚持超出了他的想象。她不闹,也不吵,就是一次又一次地提。 最终,张作霖做出了妥协,将她送往奉天省立女子师范学校。这一抉择,似是无奈中的权衡,却也开启了她一段新的求学之旅。顷刻间,舆论场似被点燃,炸开了锅。外界如潮的指责、非议化作漫天唾沫星子,仿若汹涌浪涛,几乎要将帅府彻底淹没。“大帅的女人抛头露面”,这被视为奇耻大辱。在巨大的舆论压力下,张作霖强行让她退了学。 然而,许澍旸并未轻言放弃。她毅然以腹中胎儿为筹码,再度奋力争取,终于为自己赢回了重返校园的宝贵契机。在课堂上,她穿着旗袍,永远坐在第一排,笔记做得比谁都认真。然而,随着肚子一天天变大,张作霖又以安胎为由,让她回了家。 两次学业中断,却没能浇灭她心里的火。公共教育的路被堵死了,她就转向自学。她请来私塾先生,孩子们学,她也跟着学。夜深人静时,她从床底下抽出藏好的书,从最基础的识字开始,一点点啃读《资治通鉴》这样的史书。 对她来说,知识不是风花雪月的点缀,而是安身立命的“本事”。这份清醒,源于她早年贫苦的记忆。她深谙此理,世间诸多事物皆可易主,唯有装进头脑中的知识与智慧,宛如磐石般稳固,任谁也无法将其夺走,这是独属于自己的宝贵财富。 她把这种理念,原封不动地用在了自己的二子二女身上。在奢靡的帅府里,她硬是给孩子们开辟了一个“价值特区”。她坚持让孩子上公立学校,穿粗布衣服,不许仆人接送。她告诫他们,在学校里,绝不能透露自己的父亲是张作霖。 曾有一回,儿子张学思于学校凭借家世之势欺凌同学,此等行径被老师察觉,而后对其施以惩戒。许澍旸知道后,非但没有袒护,反而立刻给老师打电话致谢,并表示帅府会亲自登门道歉。这彻底颠覆了帅府“权力就是真理”的逻辑。 这种“反常”的教育方式,自然引来了张作霖的不满。这位行事霸道的军阀,无法理解妻子为何要“自讨苦吃”。两人为此多次争吵,但最终,张作霖也没能改变她的做法。她用一种柔性的固执,守住了自己的教育堡垒。 1928年,皇姑屯一声巨响,帅府的天塌了。张作霖身亡,府内乱作一团,日军冲进来大肆劫掠。当其他家眷还在惊慌失措时,许澍旸却异常冷静。她悄悄带上四个孩子,有条不紊地南下。 她的撤离不是狼狈逃窜,而是有计划的转移。靠着自己多年积攒的家底,她不仅维持了生计,还继续供养孩子们读书。她曾拿出3000大洋托付朋友,只为资助张学思出国深造,并嘱咐他:“不要回头。” 她的孩子们,没有一个依靠张家的荫庇。他们后来各自从军、教书、从政,都凭自己的本事站稳了脚跟,其中张学思后来成为解放军少将。 许澍旸的晚年,在北京平淡度过,生活简朴,亲自做饭,不请保姆。1978年,她以90岁高龄去世,安葬于八宝山。墓碑上没有提及任何与那个显赫军阀家庭的关联,只刻着五个字:“张学思之母”。 这,或许是她那场静默革命,最完美的注脚。张作霖的军队烟消云散,但她用知识和品格武装起来的血脉,却安然穿越了时代的惊涛骇浪。

刘英杰

可惜了张学思!老太太晚年不知作何感想。