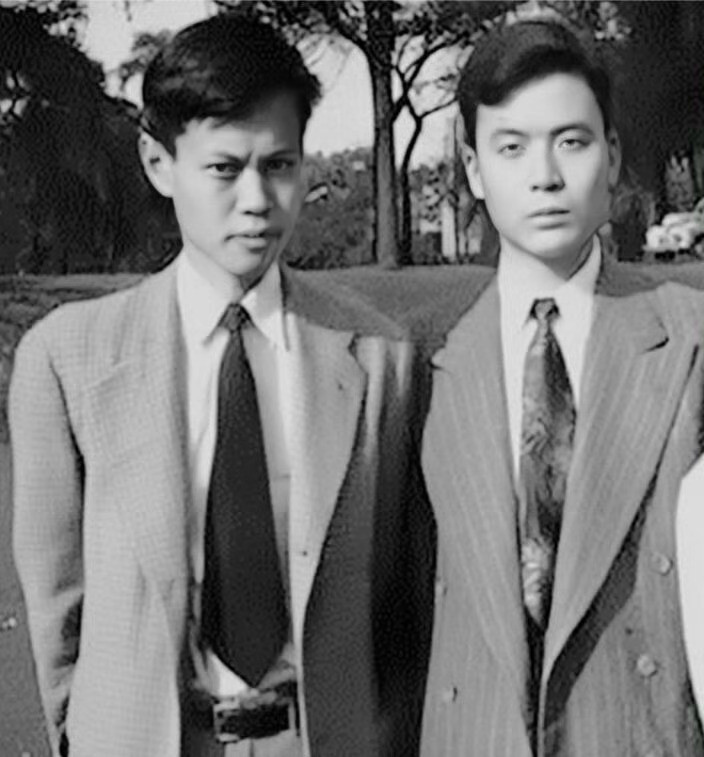

[太阳]钱学森之子钱永刚,怒批教育,犀利发声:“中国教育最缺的不是分数,而是无休止的一味刷题,把孩子们与生俱来的好奇心、求知欲给抹杀了!” 钱永刚这辈子走过的路,挺有意思的。他是钱学森的独子,1948年10月出生在美国加州帕萨迪纳,那时候钱学森还在加州理工学院读博士,家里到处是物理和数学的书。1955年9月,全家坐船从香港转火车回北京,他刚好七岁,从小就跟着父母适应新环境。进北京101中学上学,初中时候数学考了30分,他拿着卷子回家跟父亲说题目超纲,钱学森没生气,就说多看点课外书拓宽眼界。这事儿让他后来总觉得,学习不是死磕分数,得有点自己的想法。 高中没读完,他就辍学了,不是一次,是两次。第一次觉得课堂太机械,第二次直接去工厂干活,操作机床学手艺。1969年他入伍,当技师和技术助理,在部队里维护设备,擦仪器调试电路,干了九年,攒下不少工程经验。三十岁那年,他才重拾书本,进国防科学技术大学计算机系,边学边练,1982年拿下学士学位。接着1986年去美国加州理工学院读硕士,那年他三十八岁,自费公派,毕业后直接回国,在解放军总参谋部研究机构当高级工程师,专攻计算机软件系统,还兼上海交通大学教授。工作忙归忙,他还帮着建钱学森图书馆,当馆长,整理父亲的资料,讲科学精神。钱学森晚年身体不好,他推轮椅带父亲散步,听老人家聊科学路径,这些年下来,他自己也成了计算机领域的骨干。 说起钱永刚对教育的看法,得从他自己的经历说起。他小时候没被逼着刷题,父亲教育方式就是放手,让孩子自己摸索。可现在学校里,升学压力大,学生天天泡在习题堆里,机械记忆占了大头。他觉得这套模式问题出在根上,不是缺分数,而是把孩子天生的好奇心和求知欲给压没了。好奇心这东西,本来是小孩最宝贵的资本,能让他们问为什么、想怎么试试看。可一味刷题,就跟关进笼子似的,时间全花在重复计算上,脑子渐渐懒得动真格的思考了。创造力和批判思维呢?根本没地方长出来。钱永刚接触过不少学生,问他们对啥感兴趣,很多十八岁孩子摇头,说啥都提不起劲。这不就是刷题刷出来的“小镇刷题家”吗?小地方孩子拼死拼活考出去,结果进了大学还是只会套公式,不会独立解决问题。 他不是空谈,建议挺实打实的。课余时间别全补课,多读课外书,不用精读,翻翻科普杂志、历史故事,慢慢培养探索欲。教育得结合灌输和启发,别光塞知识,得让孩子自己挖一挖。钱学森当年在美国学空气动力学,不光听课,还跟导师冯·卡门到处社交,脑子活络起来。钱永刚觉得,现在中国教育烙印太深,应试竞争挤压了素质空间。要出创新人才,就得给孩子留点喘息地,实验室里多摸摸仪器,组组模型,问问为什么。否则,培养出一堆“机械人”,背得熟刷得快,可真到前沿问题,卡壳了。 2025年9月,钱学森精神进校园”活动,他上台直指要害,说中国教育最缺的不是分数,而是刷题抹杀的求知欲。现场老师家长听得直点头,散会后微信群里转发录音,教育论坛上帖子刷屏。媒体一报道,更多人跟进讨论。有人说,这戳中了痛点,孩子回家不爱动书本,就知道做题;也有人反思,家长自己也卷进去了,周末还加练。钱永刚的观点不是新鲜货,早几年他就提过,但今年这波活动,时机正好,升学季刚过,大家正纠结怎么破局。 这事儿说到底,教育改革不是一蹴而就,得一步步来。钱永刚的发声,像一记警钟,提醒大家别让分数绑架了未来。孩子求知欲没了,创新从哪来?国家发展靠啥?家长老师都得动起来,多给空间,让好奇心发芽。钱学森当年回国,筚路蓝缕建航天,现在儿子接棒,聊教育也带着那股科学劲儿。接地气点说,这不就是老一辈传下来的家底吗?守住,别丢了。钱永刚的生活低调,上海小区散步,树叶沙沙,早起保持专注。未来,他估计还得继续讲,影响一代人。教育这摊子事儿,慢慢变,总有希望。