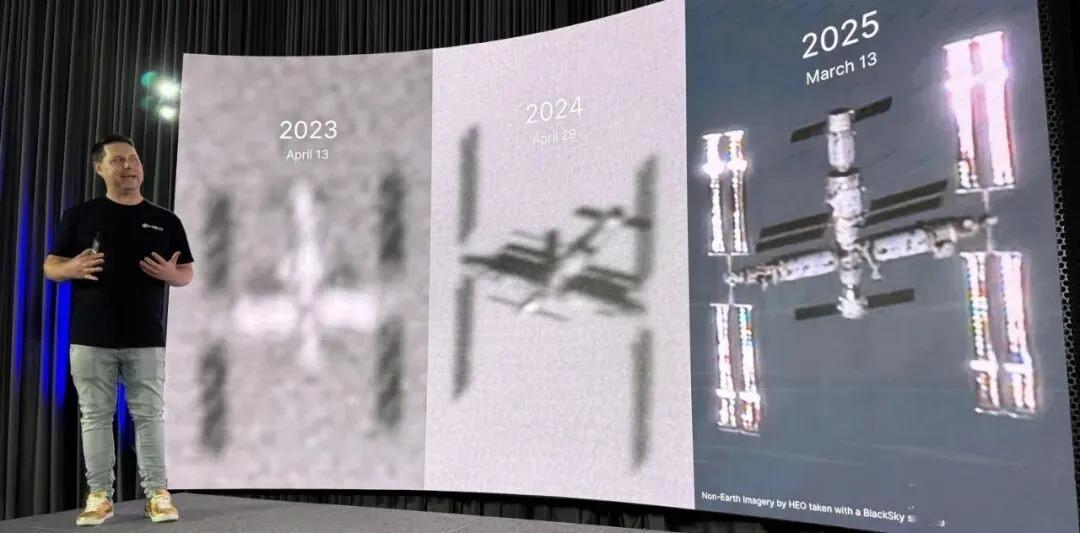

为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人? 其实这事说穿了并不复杂,中国空间站和国际空间站的乘员数量差别,核心是两种不同建造运营模式导致的结果。而我们的空间站只能上三个人,恰恰这是咱们基于自身需求做的精准规划。 中国空间站目前是“T”字基本构型,由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱三个舱段组成,这是中国载人航天工程办公室公开的明确信息。 咱们在设计的时候就特别讲究空间利用效率,每个舱段的功能划分都很清晰:核心舱是航天员生活和工作的“主卧室”,实验舱专门用来做科学研究,连储物、锻炼的区域都规划得明明白白。 3个人住在这里,既能把各项实验任务有条不紊地完成,也不会显得拥挤,活动空间很充裕。 而国际空间站从1998年就开始建,美国、俄罗斯、欧洲航天局、日本等多个国家和机构都参与了进来,二十多年来一直在不断加模块,现在已经有16个加压模块了。 虽然总空间看着大,但这些模块是不同国家在不同时间造的,接口标准、功能布局都得互相协调,有些空间还得用来放各国的实验设备和物资,就像“拼积木”一样凑出了大空间,这种“拼接式”布局倒是给短期多人驻留提供了可能。 除了构型上的差异,运营和使用的思路不同,也是乘员数量不一样的重要原因。 中国空间站是咱们完全自主研发建造的,从设计、建造到后续的维护运行,所有环节都能自己说了算。咱们会根据国家航天发展的节奏和科学研究的实际需求,来设定航天员的数量。 比如现在开展的空间生命科学实验,研究植物在太空的生长情况,或者做微重力环境下的流体实验,3个人分工合作刚好能应付,同时还为未来增加舱段预留了人员扩容的空间。 而国际空间站是多国合作项目,每个参与国都希望能派自己的航天员上去做实验,所以在设计时就不得不考虑人员轮换的灵活性。 像俄罗斯的星辰号服务舱、美国的和谐号节点舱,都能临时住人,遇到航天器对接、大型实验任务的时候,就会短期增派人手,凑够十几人,但这并不是常态,平时常态化驻留的人数其实一直稳定在6人左右,毕竟要兼顾各国的需求和空间站的承载能力。 而且大家不用担心,中国空间站的乘员规模并不是完全固定不变的。根据中国载人航天工程办公室公布的规划,等未来新增的扩展舱段发射对接后,空间站的整体空间会进一步扩大,乘员容量也会提升到6人,到时候就能同时开展更多类型的科学实验,研究效率会更高。 反观国际空间站,因为建造时间早,不少模块已经快到设计寿命了,后续可能会因为设备老化、维护成本增加等问题,对乘员规模产生一定影响。若没有特殊情况的话,2030年就要开始逐步退役了。 但归根结底,空间站能住几个人怎么设计,都是各个国家和地区根据自身实际情况做出的最适合自己的选择,核心都是为了更好地利用太空资源开展科学探索,这一点无需质疑。