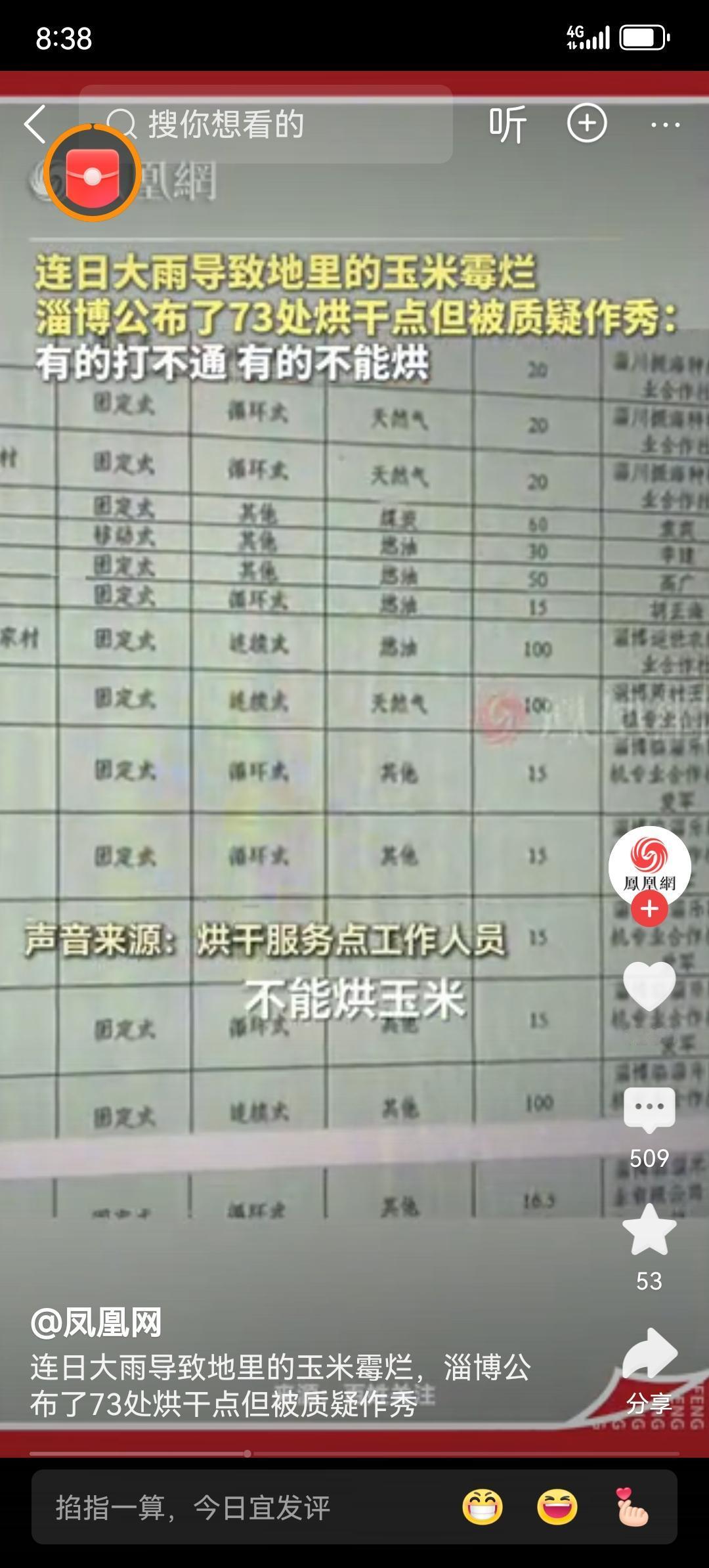

近日,淄博官方公布了73处玉米烘干点的消息,似乎是在展示当地农业现代化的成就。然而,这一消息一经发布,便引发了不少质疑声,有网友直言:“这不过是作秀罢了。”究竟发生了什么?背后隐藏着怎样的深意?让我们一探究竟。 表面上看,淄博公布的73处玉米烘干点,似乎彰显了当地在农业科技方面的投入和发展,试图用数字说话,展示“现代农业”的形象。然而,很多农民和业内人士却表示:“这不过是表面文章,实际的效果和使用情况远没有那么理想。”有人指出,部分烘干点设备老旧,操作繁琐,甚至存在“挂名多、实用少”的情况。更有人质疑,这些数字只是为了应付上级检查,真正惠及农民的实效并不明显。 从更深层次来看,这背后折射出的是一种“作秀文化”的普遍现象。在一些地方,为了迎合上级的“政绩考核”,就动用大量资源做出“漂亮的数字”,却忽略了基层实际需求。比如,农民真正关心的,是烘干效率、设备稳定性和售粮价格,而不是几百个“虚假”的烘干点。这样的“作秀”,虽短期内能制造出“繁荣”的假象,却难以解决根本问题。 而且,这也引发了公众对“政绩工程”的反思:我们是否在用“数字游戏”掩盖了农业发展的真实困境?那些被包装得光鲜亮丽的背后,是多少农民的期待被冷落?如此“作秀”式的宣传,可能只会让人们对政府的信任逐渐流失,最终伤害的是整个农业的可持续发展。 对我们普通人来说,这也是一次提醒:不要被表面的繁荣所迷惑。真正的农业现代化,应建立在实实在在的技术提升和惠农政策基础上,而不是为了“秀数据”而“做秀”。每一块土地上的农民,都值得更实在的关心和帮助,而不是虚假的“数字秀场”。 所以,面对淄博那73处玉米烘干点的“质疑”,我们需要的不仅是质疑,更是反思:我们到底需要怎样的农业发展?是真正的“科技赋能”还是只为“作秀”而“秀”?只有回归初心,尊重基层需求,才能让“农业现代化”真正落到实处,惠及每一位辛勤耕作的农民。