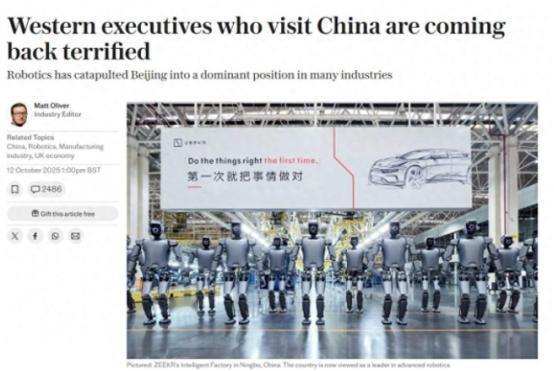

全球供应链重构的当下,不少西方企业高管结束中国之行后,都带着难以掩饰的紧张情绪。福特CEO吉姆·法利从中国工厂回来就公开警告:“我们在跟中国进行全球竞争,输了就没有未来”。 这话不是空穴来风,他在长三角的电动车工厂里待了三天,亲眼看到生产线每90秒就能下线一辆新能源车,比底特律工厂快了近一倍,这速度让他下了飞机就急着跟董事会汇报。 法利不是第一个慌的。上个月宝马集团的大中华区总裁高乐,在深圳试驾完中国品牌的智能驾驶汽车后,私下跟身边人说“我们的车机系统至少落后两年”。 他坐进车里时还带着惯有的从容,可当车辆自动完成无保护左转、避开突发横穿的自行车,还能识别路边施工的临时限速牌时,他手里的记事本都翻得快了不少。 这些高管紧张的根源,远不止生产线速度或车机系统。他们在中国市场看到的,是从供应链上游到下游的全链条突破。 以前西方企业还能靠核心零部件卡脖子,比如汽车芯片、电池材料,可现在中国企业不仅能自己造,还能把成本压到让人咋舌的地步。 宁德时代在四川的工厂,生产的动力电池能量密度比欧洲同类产品高15%,价格却低了近20%。 大众汽车的采购总监去考察时,盯着自动化产线里不停运转的机械臂直皱眉,他算过一笔账,要是从宁德时代采购电池,比从韩国三星采购能让每辆车的成本降低3000美元,可大众自己的电池工厂还在德国慢悠悠地建,这差距让他夜里都睡不好。 更让西方高管坐不住的,是中国市场的反应速度。消费者今天喜欢大续航,明天就追捧快充,中国车企能在三个月内调整生产线,推出适配的车型。 供应链的韧性也让他们感到压力。去年东南亚疫情时,不少依赖那里零部件的西方车企被迫停产,可中国企业早就布局了国内替代供应链。 比亚迪在西安的工厂,从芯片到内饰件,90%以上都能从国内采购,就算国外供应链出问题,生产线也能正常运转。通用汽车的CEO去参观时,看到仓库里储备的零部件足够支撑两个月生产,他私下跟助手说“这种抗风险能力,我们现在根本做不到”。 不光是汽车行业,新能源领域的竞争更激烈。隆基绿能在陕西的光伏组件工厂,生产的产品转换效率突破了26%,而且能根据不同国家的电网需求,在一周内调整产品参数。 壳牌的新能源负责人去谈合作时,原本想压价,可看到生产线满负荷运转还供不应求,只能乖乖接受隆基的报价,他后来跟同事说“现在不是我们选供应商,是供应商选我们”。 这些西方高管紧张的背后,还有一个更现实的问题:中国市场不再是单纯的销售地,而是变成了创新策源地。以前他们把在中国研发的产品视为“低配版”,只供新兴市场,可现在中国团队研发的技术开始反哺全球。 苹果的库克去年去郑州富士康考察时,顺便去了苹果中国的研发中心,看到工程师们开发的AR眼镜交互系统,比美国团队的方案更流畅,他当场就决定把这个方案纳入全球产品线。 这让苹果美国的研发团队很不服气,可测试数据不会说谎,中国团队的方案用户满意度高出了12个百分点。 西方企业以前靠品牌溢价还能稳住市场,现在这招也不好使了。中国消费者越来越理性,不再盲目追求外国品牌,反而更看重性价比和科技感。 奔驰的销售总监去年在上海车展上,看到自家展台前的人没隔壁比亚迪多,心里就凉了半截,他后来统计,奔驰电动车在中国的销量增速,比比亚迪慢了整整三倍,这差距让他不得不重新调整销售策略。 这些高管回到本国后,都在呼吁加快转型,可现实往往很骨感。欧洲的环保法规让车企不得不投入大量资金研发电动化,可本土供应链跟不上,只能依赖中国进口。 宝马在慕尼黑的电动车工厂,去年因为缺少中国产的电机控制器,停产了整整两周,损失了近10亿欧元的产值,这让宝马的CEO在股东大会上被股东追问了半个多小时。 美国的情况也没好到哪去。拜登政府虽然推动“美国制造”,可美国本土的电池原材料产能严重不足,80%以上还得从中国进口。 福特在密歇根的电池工厂,原本计划今年投产,可因为找不到足够的正极材料供应商,投产时间不得不推迟到明年,法利在内部会议上拍了桌子,说“再这样下去,我们连中国车企的尾灯都看不到了”。

用户10xxx68

鬼子干不过,就要下手抢了,本性难移。

用户10xxx52

全球产能过剩!还再不停的追求快!富人还在囤积财富!污染,气候变化

拼搏奋斗

西方国家将失去未来,东大将主宰人类的命运,掌握人间真理。

先生

没有说到最关键的因素:人。中国广大吃苦耐劳的群众友撑起整个工业链。