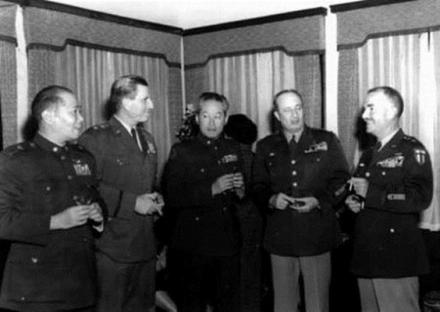

在吴石将军的事情上,有人贬周扬陈,这是不客观的。 周至柔是国防部参谋总长,吴石是国防部参谋次长,周是吴的顶头上司。周管辖的地盘发生了这么大的事,周怎么敢向老蒋为吴石的家属说好话呢? 在台湾历史档案中,1950年6月10日的清晨,台北马场町传出一阵密集的枪声。四名身着囚衣的军官被押上刑场,其中一人头发花白、神色平静——那就是吴石,国防部参谋次长,一位在国民党军中任职多年的中将。就在枪响之前,吴石微微抬头,看了一眼天空,那是他在世间最后的目光。多年后,关于这场处决的细节与背后的权力漩涡,依旧让史学界争论不休。 吴石出身福建福州,早年投身军旅,从北伐一路打到抗战,屡次立功,被视为国民党军队的骨干。1949年6月,随国民政府迁往台湾后,被任命为国防部参谋次长,职务仅次于参谋总长周至柔。那时的台湾军政高层人心浮动、疑影重重,蒋介石命令全军整顿防务,严查“共谍渗透”。就在这样的氛围下,吴石的命运一步步滑向深渊。 吴石不仅是军人,更是中共在国民党高层潜伏的情报员。早在1947年,他就通过秘密渠道与中共建立联系,为解放军提供军情资料。1949年秋,他被调任台湾,继续担任重要参谋职务。军方对他的信任极深,文件、作战计划几乎不设防。他在情报往来中代号“渤海”,经常通过朱枫、陈宝仓等地下成员传递信息。所有这一切,直到1950年初才被察觉。 事情的转折点出现在蔡孝乾叛变之后。蔡原是中共台湾地下组织的重要负责人,1950年1月被捕后在审讯中供出一系列情报网成员,吴石的名字赫然在列。随后,台湾防务部门迅速展开清查,朱枫被捕,随后在定海自尽。吴石的身份随之暴露。当时的参谋总长周至柔震惊不已,立刻向蒋介石汇报。此事震动国防部,蒋下令严惩。 外界曾流传一种说法,认为周至柔在吴石案中“袖手旁观”,甚至有人将矛头指向另一位名为“周扬”的人物,称其在案件处理上有不当行为。但细查史料,这样的说法并不客观。吴石担任国防部参谋次长,直接隶属于周至柔。参谋总长是其最高上司,整个参谋系统都在周的统领之下。发生如此严重的共谍案,周至柔本身处境极其微妙。要在蒋介石面前为吴石说情,无异于自找祸端。周至柔此时的首要任务,是稳定军心,而非辩解。 在情报体系的审查中,吴石被列为“核心共谍”,与朱枫、陈宝仓、聂曦并称“四要角”。军事法庭判定他们“通敌叛乱”,判处死刑。当时台湾的政治气氛极度紧张,社会弥漫恐惧。国防部的文件显示,周至柔在案发后多次主持内部会议,要求彻底清查国防部各处室,不再让“潜伏者”有生存空间。吴石案的震动不仅在于一名高官被捕,更在于系统性漏洞暴露无遗。 1950年6月10日清晨,行刑队整装待发。吴石面色平静,拒绝蒙眼。枪声响起,台北上空划出一阵沉默。与他同被处决的,还有朱枫、陈宝仓、聂曦。处决结束后,吴石的遗体被秘密掩埋,直到多年后才被转移回大陆,安葬在北京八宝山。 这一事件成为台湾政治史上影响深远的转折点。它标志着国府内部“清共”运动的彻底爆发,也暴露了军政系统的脆弱。更重要的是,它引发了对监督机制的质疑——为何国防部最高层内部潜伏者能存在多年?是个人疏忽,还是制度问题? 周至柔的角色至此成为焦点。部分学者认为,吴石能在参谋体系中自由活动,与总长的监督失效有关。但也有研究指出,国府当时情报混乱、机构重叠,周至柔未必掌握情报系统的实权。台湾学者吴展良在《台湾国防部档案解读》中指出:“参谋系统与情报线分属不同体系,周至柔作为军事总长,对情报案件的干预极为有限。”这也解释了为何案发后,他主要承担稳定军心、维持防务秩序的任务。 几十年后,吴石案在岛内被重新审视。2019年台湾监察院通报指出,当年的军事审判程序存在“八大违失”,包括证据不足、辩护缺失与审理仓促。台湾“促转会”宣布对案件相关人员家属予以补偿。吴石被追认为“冤案烈士”,其家属获得正式平反。这一举动,也让长期以来被掩埋的历史再次被掀开。 如今,学界多倾向于认为,吴石案不能被简化为“谁害了谁”的恩怨,更不能把矛头集中于个别人物。周至柔在当时的体制内是执行者,面对的是体制与权力的高压。吴石选择了自己的政治立场,而周至柔必须履行自己的军人职责。两人的关系,不是简单的上下级矛盾,而是一场信仰与忠诚的冲突。 这场冲突在历史的长河中显得异常悲壮。吴石以生命结束秘密使命,留下忠诚的背影;周至柔背负制度的重担,维持体制的完整。两人都成了时代的注脚。对于那些后来质疑、贬斥周扬、周至柔的人而言,这样的评判未免过于轻率。历史的复杂从来不是一句“对”或“错”就能概括。 吴石案提醒人们,国家安全体系中的漏洞与监督问题,从来都不仅是个体的责任。它关乎体制、时代与人性的交错。每一份档案、每一个签名、每一纸命令,都折射出那个动荡年代的恐惧与忠诚。