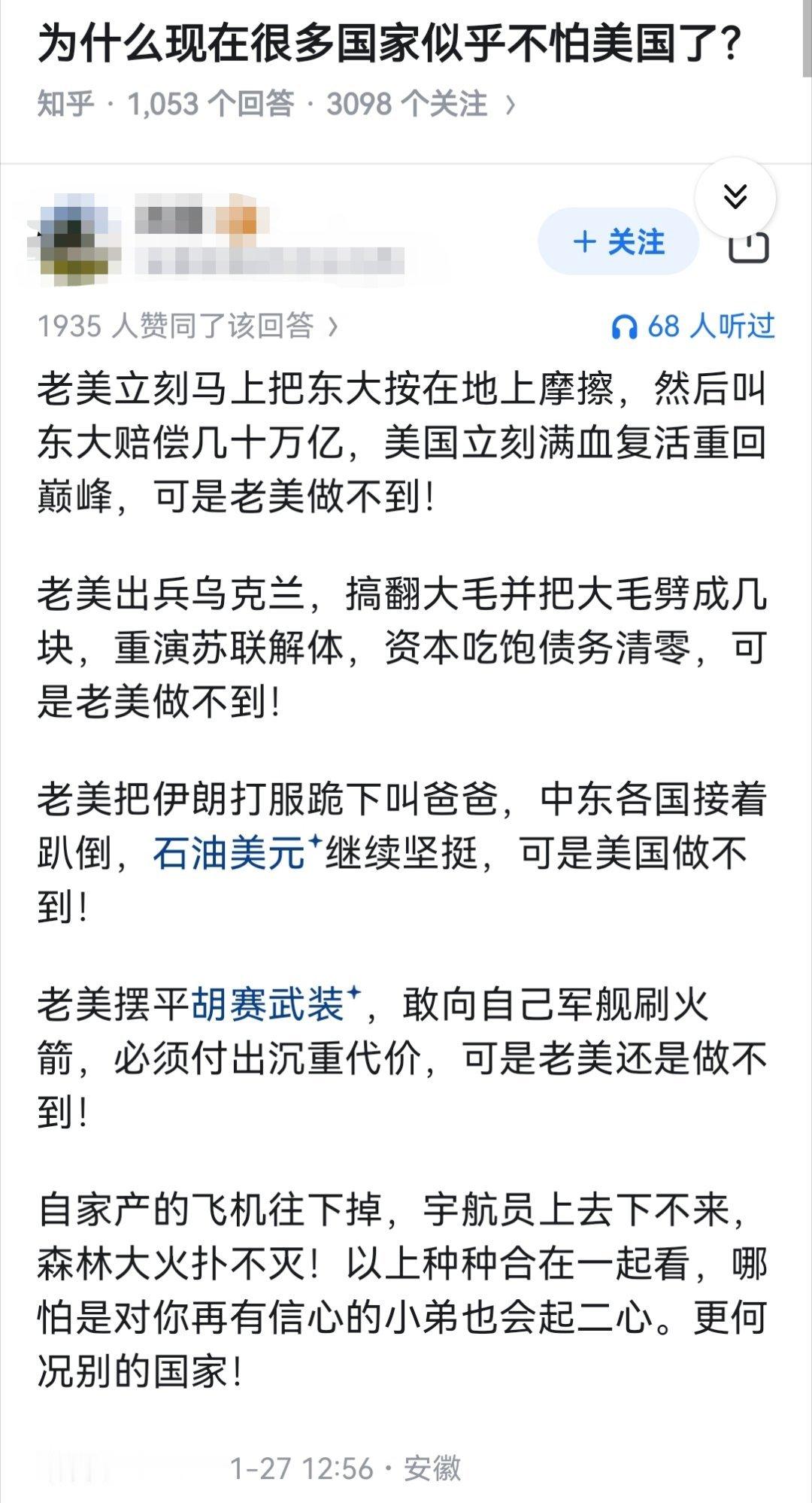

美国财长贝森特在接受美媒专访时突然对中发难,态度十分恶劣。在节目中贝森特不仅公开披露美中的谈判细节及条款,甚至对我国恶意中伤,更是用带有“歧视性”的攻击中方谈判代表,这种行为极其恶劣不仅违反了保密协议,而且极其不道德。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 要知道,在正常的外交与经贸场合,谈判内容属于严格保密的范畴。谁都明白,公开披露细节等同于撕毁信任底线。 而贝森特作为美国的财长,不仅懂这些,还亲手违反了这些。这就不是“口误”,而是“心态崩了”。他明明知道自己代表的是国家形象,却仍然选择在镜头前“泄愤”,这种做法,实在太不专业。 那他为什么焦虑?根源很简单,美国的经济正面临前所未有的压力。通胀居高不下、债务突破天际、制造业空心化越来越严重。 这一切让美国的“全球老大梦”愈发摇摇欲坠。而此时,中国的制造业、科技产业和供应链韧性却在稳步增强,甚至在多个领域超越美国。 这种强烈的对比,让美国感受到了真实的威胁。于是,他们开始找理由、甩锅、发脾气。贝森特这次的“发难”,其实就是美国焦虑的情绪出口。 我们仔细想想,美国这些年打着各种旗号对中国发动“脱钩”行动,从芯片限制到供应链转移,从关税壁垒到外交施压,他们几乎无所不用其极。可结果呢?脱钩没脱成,反倒“绑”得更紧。 全球产业链早已高度融合,美国再怎么叫嚣,也无法摆脱对中国制造的依赖。如今的现实是:离开中国,美国的物价上不去,通胀下不来,供应链还乱成一锅粥。 这就好比一个赌徒,赌输了不认账,还非要怪别人出老千。贝森特的发言,其实就是美国不甘心承认失败的表现。 嘴上喊着“脱钩”,手上却依旧离不开中国的原材料、零部件、设备甚至技术支持。你说这不是自相矛盾吗? 更可笑的是,美国自以为自己还能主导全球贸易规则,可时代早就变了。中国在全球制造业中的份额越来越高,出口竞争力依然强劲,新能源、电动汽车、光伏、半导体这些高科技领域的崛起,让美国措手不及。 美国本以为靠制裁、封锁就能压制中国,结果中国不仅没垮,反而越打越强,越封越活。这种“打不倒”的韧性,才是美国最害怕的。 所以,这次贝森特的“情绪爆发”,并不是偶然,而是长期压抑下的必然。因为他们发现,脱钩战略正在逐步失败。 美国内部的产业空洞化已经成了无法回避的痛点,而中国却在用稳定的产业链和技术升级证明自己能行。这种强烈的反差,才是贝森特真正的焦虑来源。 另一方面,美国的通胀压力让财政部焦头烂额。为了维持经济稳定,他们不得不拼命加息、印钞、发行债券,可这些手段都治标不治本。债务雪球越滚越大,美国财政赤字越来越高。 外界对美元信用的信心在下降,而国际上越来越多的国家开始使用人民币结算贸易。贝森特当然知道这一切,他的失态发言,更像是一种“情绪泄洪”,借着批评中国来掩盖美国自身的问题。 其实,中国早已看透这套把戏。美国想通过舆论施压来扰乱中方节奏,但中国经济的抗压能力早就不是二十年前那个“世界工厂”的水平了。 从芯片到新能源,从基建到消费,中国正以自己的方式重塑经济体系。而美国的旧套路——贸易战、舆论战、技术封锁,已经开始失效。 更关键的是,美国内部越来越分裂。贝森特的发言,也反映了内部政治博弈的激烈。美国两党都在为选举造势,谁都想在对华问题上“显得强硬”,可一旦上台执政,又不得不面对现实,中国市场太大,不合作就等于自断经脉。 于是就出现了这种滑稽的场面,嘴上骂中国,台下还在和中国谈生意。贝森特嘴上硬气,但心里比谁都明白,美国没法真脱钩。 因此,这次所谓的“恶意发难”,与其说是挑衅,不如说是自我暴露。它暴露了美国面对中国时的矛盾心理,既想压制,又离不开;既要面子,又要利益。 未来的趋势其实很明朗,中国的制造业竞争力只会更强,技术创新只会更快。美国若继续用旧思维看待中美关系,只会越陷越深。与其继续打压,不如理性合作。但问题是,美国政客往往更擅长喊口号,而不是解决问题。 从贝森特这次的发言中,我们看不到所谓的“战略强硬”,只看到了一个焦虑、混乱、缺乏自信的美国。 过去他们习惯站在世界的中心指点江山,如今却被现实一次次打脸。这个世界早已不是他们可以随意摆布的时代了。 所以,与其被贝森特的情绪影响,不如冷静看清本质,美国的失态,正说明中国的崛起不可逆转。那些口中的“威胁”,恰恰证明中国的力量。中美之间的博弈,早已不只是关税和谈判桌上的数字,而是一场关于时代方向的竞争。 结局其实很清楚,谁能稳,谁能静,谁能做实业、搞创新,谁就能笑到最后。美国的焦虑,只会让自己陷得更深。而中国,只要走自己的路,就已经赢了一半。