一台CT机的背后,能掀起多大的风浪?

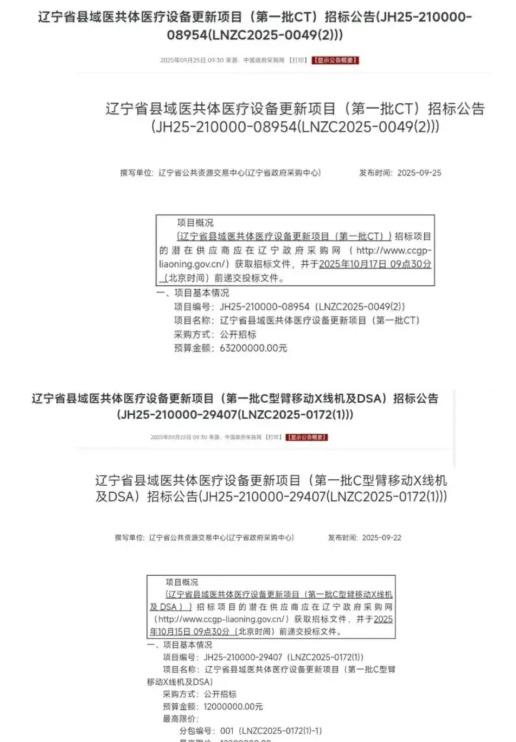

最近,一场本该平静落地的政府采购项目,在辽宁搅出了不小的动静。

1.232亿元的CT设备采购大单,本是为全省26家县级医院更新装备、提升诊疗能力的惠民工程,却接连两次遭遇“废标”——第一次,没人来投标;第二次,中标了又被投诉推翻。整个过程像极了一出悬疑剧:到底是谁在搅局?集采到底还靠不靠谱?

直到2025年10月20日,尘埃终于落定。结果一出,很多人直呼“戏剧性”:原中标企业东软医疗和GE医疗,又回来了。品牌没变,型号没变,价格几乎也没变。这到底是“剧本早就写好”,还是真凭实力赢回来的?作为在医疗行业摸爬滚打多年的老兵,今天我就带你揭开这场集采风波背后的真相。

集采不是“砍价游戏”,而是“综合实力大考”。

很多人误解集采,以为就是“谁便宜谁赢”。但现实是,像CT这种大型医用影像设备,不能光看报价。它关系到医院未来十年的临床运转、患者诊断的准确性,甚至医生做手术的底气。

所以,政府采购的评审标准,从来不是单一的价格战,而是全生命周期成本评估。什么意思?就是不仅要算买设备花了多少钱,还得算上后续的安装、培训、维修、软件升级、配件更换、服务响应速度等等。

一台便宜但三天两头出故障、维修要等半个月的CT,对医院来说反而是“赔本买卖”;而一台贵一点但稳定耐用、服务到位的设备,才是真正的“性价比之王”。

辽宁这次集采第一次废标,原因写得明明白白:实质性响应供应商不足3家。也就是说,很多厂商要么技术不达标,要么服务网络覆盖不到县级医院,直接就被筛掉了。这说明什么?说明不是没人想来,而是合规门槛高,不是谁都能进。

第二次,虽然有人中标了,但其他竞争者提出质疑与投诉,监管部门依法介入,最终判定部分结果无效。这不是“黑幕”,而是集采制度走向成熟的标志——阳光采购必须经得起挑战,也欢迎监督。

而最终,东软和GE能“王者归来”,恰恰说明:他们的方案,经得起反复推敲,扛得住质疑风暴。

东软医疗:国产高端CT的“破局者”。

说到东软,很多人第一反应是“做软件的”。但其实,东软医疗早在20多年前就开始做CT了,是中国最早一批研发高端影像设备的企业之一。

这次中标的,可不是普通机型,而是128排及以上螺旋CT(128-SliceCT),能做心脏冠脉检查、脑卒中快速扫描、肿瘤精准定位,技术门槛非常高。过去,这类设备基本被“GPS”——也就是GE、飞利浦、西门子(GE,Philips,Siemens)三大外资品牌垄断。

但东软靠什么突围?三个词:自主可控、成本优势、服务下沉。

自主可控:东软的CT,从核心的X射线球管(X-rayTube)、探测器(Detector)到图像重建算法,都实现了国产化。这意味着不受国外供应链限制,供货稳定,维修配件也不用等几个月。

因为产业链本土化,东软能把价格打下来。这次中标价比预算低了不少,但不是“赔本赚吆喝”,而是规模效应+技术成熟带来的真实成本下降。

最关键是服务。东软在全国有超过2000人的技术服务团队,能在24小时内响应县级医院的需求。相比之下,外资品牌虽然技术强,但在偏远地区,工程师可能要等好几天才能到,耽误临床使用。

所以,东软赢的,不是一时便宜,而是长期可用性。

GE医疗,外资巨头的“本土化生存”。

再看GE,作为全球医疗影像的“老大哥”,它的CT技术毋庸置疑。但很多人不知道的是,GE在中国早已不是“纯外资”了。它的CT生产线就在中国,很多部件本地采购,甚至软件团队也设在本土。

这次中标的也是高端机型,Revolution系列CT,特点是扫描速度快、辐射剂量低、图像清晰,特别适合急诊和心脑血管疾病筛查。

GE能守住阵地,靠的是技术口碑+品牌信任+本地服务网络。虽然价格比国产高,但很多医院觉得“贵得值”——毕竟,一台CT用十年,少出一次故障,就能省下大笔维修和停机损失。

而且,GE在中国有完善的售后服务体系,培训、质控、远程支持都做得非常到位。对于基层医院来说,这比“便宜”更重要。

让好设备“下得去、用得好”。

很多人误解集采,以为就是“砍价”。但辽宁这个案例告诉我们,集采的真正目的,是推动优质医疗资源下沉,让县级医院也能用上过去只有大医院才配有的高端设备。

过去,很多县医院用的还是十几年前的老CT,图像模糊、扫描慢、辐射高,误诊漏诊风险大。而现在,通过集采,一次性更新26台高端CT,意味着整个辽宁的县域医疗影像水平,直接跨上一个台阶。

这背后,是国家在推动县域医共体建设,让老百姓在家门口就能看得上病、看得好病。而CT、DSA、C型臂这些设备,就是医共体的“标配”。

国产替代加速,但拼的是“硬实力”。

这场集采风波也释放出一个信号:国产医疗器械的“黄金时代”真的来了。

但“国产替代”不是靠政策保护,而是靠真本事。东软能赢,不是因为“国产”两个字,而是因为它真的做到了技术达标、价格合理、服务到位。

未来,像联影、迈瑞、万东这样的国产厂商,也会在更多集采中亮相。而对于医院来说,集采给了他们“花小钱办大事”的机会;对于患者来说,意味着更准的诊断、更快的治疗、更低的费用。

集采不是终点,而是起点

辽宁这次CT集采,看似一波三折,实则是一次中国医疗采购制度走向成熟的缩影。它告诉我们:好产品,经得起质疑;真实力,扛得住重来。

东软和GE的胜利,不是偶然,而是长期投入研发、深耕市场的必然结果。

未来,我们或许会看到更多类似的“废标—重招—再中标”案例,但这恰恰说明:集采不是走过场,而是真正在为老百姓选最靠谱的设备。

毕竟,医疗设备不是普通商品,它关系到每一个人的生命健康。选对了,是福;选错了,是祸。

所以,别再觉得集采“太折腾”,正是这种“折腾”,才让我们用上的每一台CT,都更值得信赖。