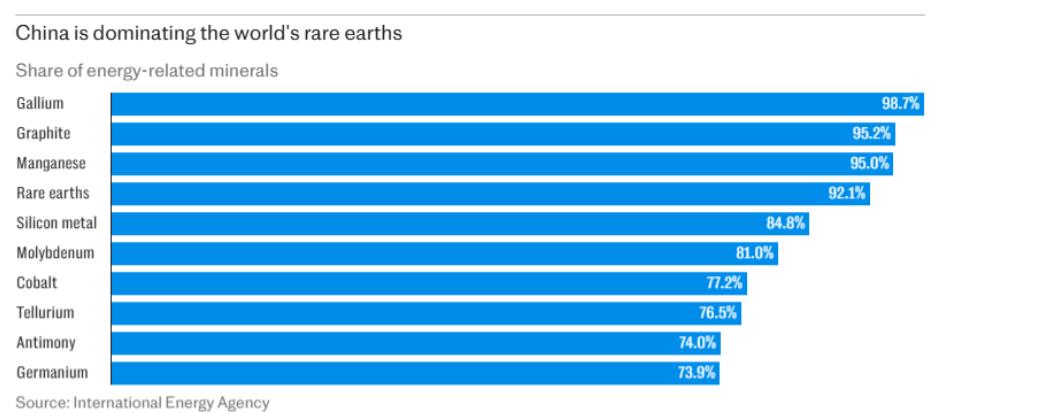

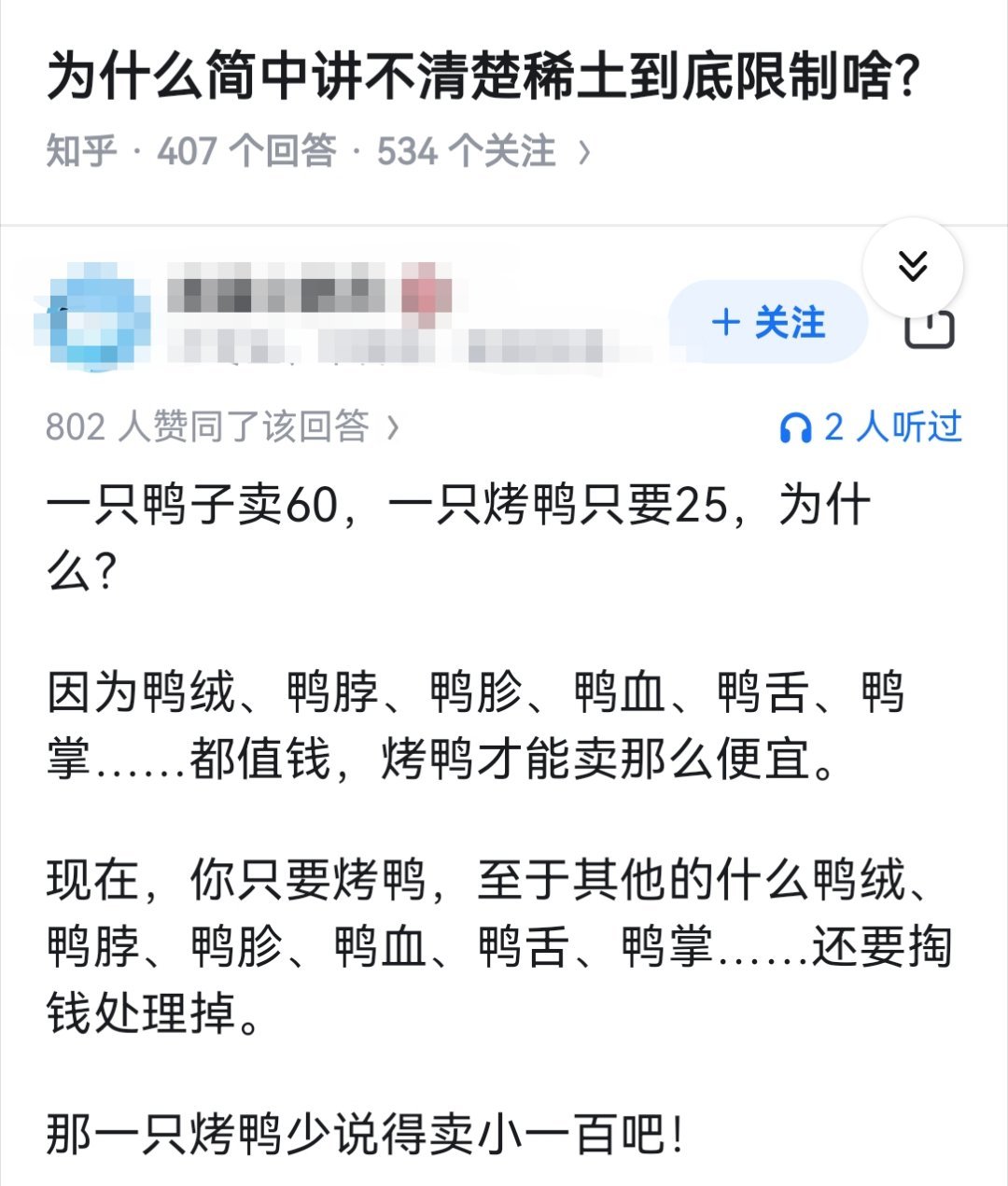

没想到稀土这张牌会变得越来越大,美国经济学家诺亚·史密斯警告:如果中国了解到它对稀土的控制是一张王牌,它可以用稀土从其他西方国家要求任何它想要的东西。 这话说的没错,中国的稀土控制的确是“王牌”,因为中国手里攥着的可是稀土全产业链的“话语权”。从矿石开采、冶炼分离到加工提纯,中国是目前全世界唯一能把这套流程从头到尾做完的国家。 就拿最金贵的重稀土来说,它在军工里必不可少,中国南方的矿山里藏着这种宝贝,而且开采起来特别省事,用原地浸矿技术就能把稀土元素“洗”出来,回收率能到90%以上。澳大利亚也有重稀土矿,可他们得把几千吨矿石打碎、浮选、酸溶,折腾半天才能提出一点,成本是中国的十倍都不止。 更厉害的是提纯技术,这可是真正的“技术壁垒”。稀土元素长得太像了,要把它们一个个分开比拆积木难多了。中国的工程师琢磨了几十年,早就把分离技术练得炉火纯青,能产出99.99%纯度的稀土材料。 西方不是没试过自己搞,可他们的技术落后不少,分离一道工序就得反复折腾十几次,最后成本高得吓人,根本没法跟中国比。现在全球近九成的精炼稀土都出自中国,就算别的国家挖得出稀土矿,最后也得运到中国来提纯,不然根本没法用。 美国经济学家说“能要求任何东西”,其实是看准了西方国家的“依赖症”和“替代难”。西方的高科技产业早就被中国稀土“喂”惯了,短时间内根本找不到替代品。美国的军工企业,像生产导弹的洛克希德・马丁,关键稀土元素的储备只够撑几个月;欧洲的新能源车企,比如大众、宝马,每辆车的电机都得用中国的稀土永磁体,要是断供了,生产线立马就得停摆。 之前全球“缺芯”的时候,就有车企因为少了稀土元件,一天少赚好几千万。而且想建一条不依赖中国的稀土产业链,可不是挖个矿那么简单,得建冶炼厂、研发提纯技术、培养技术工人,就算现在动手,没个五到十年根本运转不起来,这期间产业早被别人甩远了。 可中国从来没像西方说的那样“漫天要价”,这跟中国的做事逻辑压根不一样。西方要是握着这种资源,早就拿来当“大棒”挥了,比如美国动不动就用芯片制裁别的国家。但中国的稀土管制一直很“讲道理”,从来不是“一刀切”的禁运,而是分用途、分领域精准管控。 军用和敏感高科技领域,比如能造大规模杀伤性武器的稀土应用,那肯定严格把关,不给许可;但民用的,像手机、家电、医疗设备要用的稀土,只要合规申请,都能正常出口,甚至人道主义救援用的,连许可证都不用办,直接就能发出去。 这背后其实是中国的战略智慧。要是真像西方想的那样用稀土“威胁人”,看似能占便宜,实则是短视行为。一来会倒逼西方加快自建产业链,虽然短期内难,但十年八年之后要是真建起来了,中国的“王牌”就没那么值钱了。二来中国一直讲“互利共赢”,要是把稀土变成“武器”,反而会失去国际社会的信任,影响其他贸易合作。就像做生意,老用断货要挟客户,时间长了谁还愿意跟你打交道? 而且中国的稀土管制,本质上是为了守住安全底线和产业优势。之前有些国家把中国的稀土加工技术偷偷学过去,还想抢市场份额,中国出台管制措施,其实是把产业链的“护城河”筑得更牢了——不仅管稀土本身,连提炼用的萃取槽、萃取剂这些关键设备和材料也管起来,防止技术外流。 这不是为了“卡脖子”,而是为了保护自己多年积累的产业成果,同时给国内的高科技突破争取时间。毕竟有了这几年的窗口期,中国就能在光刻机、大飞机这些尖端领域多下点功夫,等这些技术突破了,就不用光靠稀土这一张“牌”了。 现在西方也慢慢看懂了,美国一边喊着“要摆脱依赖”,一边又悄悄延长对华稀土关税豁免;欧盟嘴上说“关切”,实则天天派代表来谈,希望中国能加快审批速度,怕耽误自己的产业。这恰恰说明,中国的稀土“王牌”之所以管用,不是靠威胁,而是靠实实在在的产业实力和负责任的态度。 说到底,稀土这张牌的威力,不在于“能要求什么”,而在于“能守住什么”。守住了产业链优势,就守住了高科技发展的基础;守住了“精准管控、保障民用”的原则,就守住了国际合作的信任。这跟西方那种霸权思维完全是两码事,也是中国从来不会用稀土“漫天要价”的根本原因。