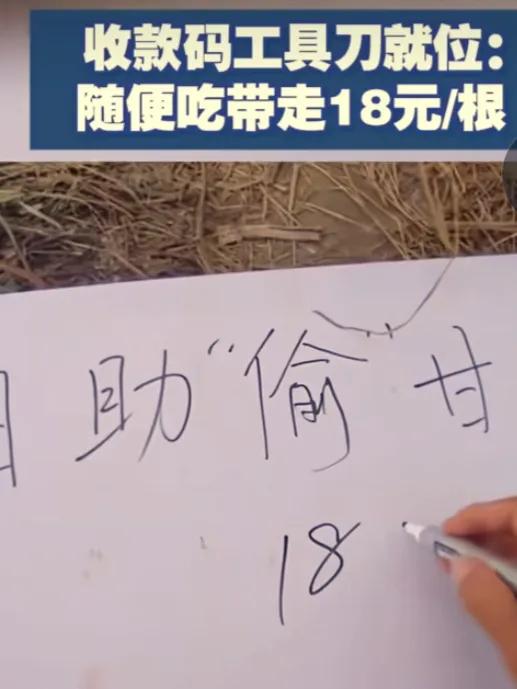

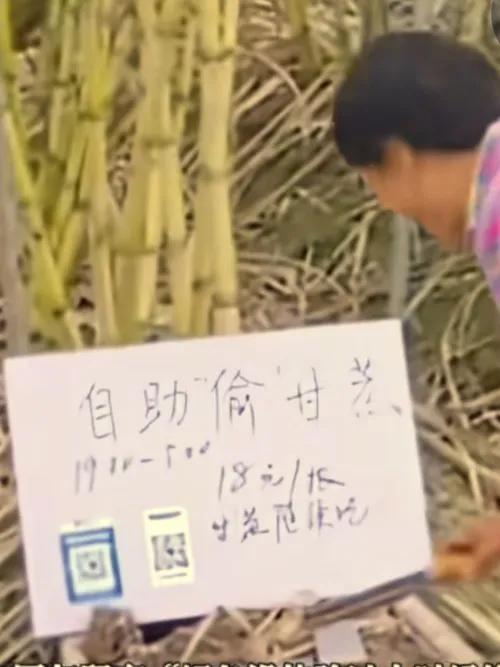

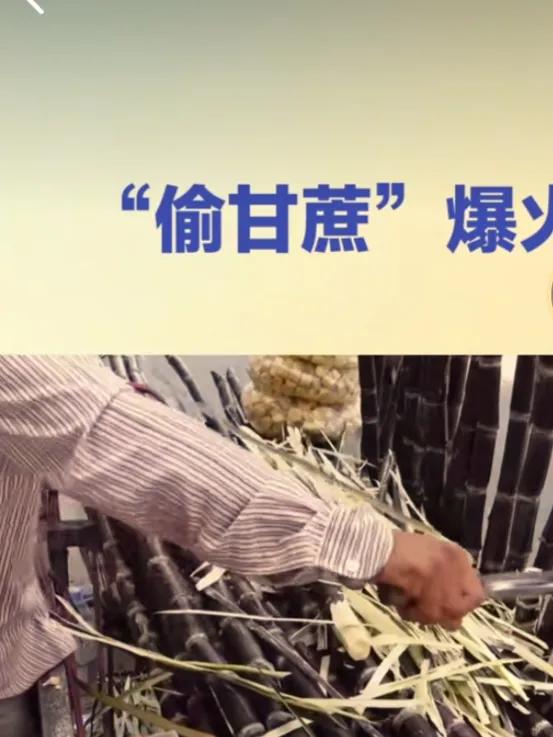

绍兴大叔“敢让游客偷甘蔗”?藏着生意困局里的暖招 浙江绍兴新昌县的深秋,暮色刚染黄田埂,42岁的王勇龙就扛着梯子往甘蔗地走——他要再检查一遍田头的串灯,这些暖黄色的灯光,最近成了当地人夜里最惦记的“烟火气”。谁能想到,这片种着3亩玫瑰酵素甘蔗的田地,半个月前还让他愁得睡不着觉。 王勇龙的手背上留着几道浅疤,那是早年在家具厂打工时被电锯划的。他是土生土长的新昌人,婚后跟着岳父学种果蔬,2018年凑钱成立了“初见花田农业专业合作社”,主打草莓、葡萄采摘和亲子农耕体验。“最火的时候,周末一天能来200多人,光草莓就能卖3000多块。”他黝黑的脸上带着憨厚的笑,眼角的皱纹里藏着过往的拼劲。可从去年开始,周边陆续开了3家大型农场,配套的游乐设施更全,他的合作社客流骤减,“今年夏天葡萄成熟,硬生生压了2000多斤在地里,最后只能低价卖给果汁厂”。 转机出在10月中旬的一个深夜。王勇龙对着满田成熟的甘蔗发呆,顺手拍了段视频发抖音:“自家种的玫瑰酵素甘蔗,甜得掉渣,就是没人来摘。”视频里,他粗糙的手指捏开甘蔗皮,汁水顺着指缝往下淌。没想到评论区里,一条留言被顶到了前排:“大叔,我小时候最爱偷邻居家的甘蔗,现在还能体验一把‘心惊胆战’的快乐不?” 这条留言像颗火星,瞬间点燃了王勇龙的思路。“当时猛地想起自己小时候,和伙伴们趁夜色摸进甘蔗地,攥着甘蔗根使劲拔,拔断的瞬间心跳得能蹦出来,现在想起来都觉得有意思。”他连夜翻出家里的旧木板,用毛笔歪歪扭扭写了块牌子:“自助‘偷’甘蔗(带引号!),19点-次日5点,18元/根,工具自取,随便吃,付款码在旁边,不付也能拿。”写完又觉得不够有氛围,翻出儿子婚礼上用剩下的串灯,沿着田埂拉了20多米,还在入口处摆了个竹筐,里面放着镰刀和擦手的毛巾。 10月17日晚,“自助偷甘蔗”项目正式开张。王勇龙没敢守在田里,躲在30米外的合作社门口,攥着手机盯着收款码的动静——第一个顾客是个20多岁的小伙子,背着双肩包,拿着镰刀在甘蔗地里转了两圈,选了根最粗的,砍断后蹲在田埂上啃了两口,起身扫了码,还拍了段视频发朋友圈:“老板太敢了!‘偷’甘蔗还管够,付款全凭自觉。” 当晚11点,王勇龙去田里查看,发现甘蔗少了8根,收款码里进了144元——一分没少。更让他暖心的是,有人特意在竹筐里留了张纸条:“大叔,灯太暗了,我把手机手电筒放这儿了,明天记得拿。” 接下来的日子里,田里的“小故事”越积越多。有一家三口来体验,爸爸教孩子“轻轻砍,别把根弄坏了”,孩子举着甘蔗问:“爸爸,这不是偷,是花钱买快乐对不对?”;有个60多岁的阿姨,带着老伴来回忆童年,两人坐在田埂上啃着甘蔗,聊起年轻时“偷玉米被追着跑”的趣事,笑得直不起腰;还有个开超市的老板,连续来3天,每次都买10根甘蔗,说要带给员工尝尝“有童年味道的甜”。 20天下来,王勇龙的收款码累计进账6288元,接待了137位顾客,没有一例白拿不付钱的情况。甚至有人主动“多付钱”:有个小伙子扫了18元后,又转来20元,留言“灯电费我凑点”;还有家长带孩子来,特意让孩子自己扫码付款,说“要教他守规矩,哪怕是‘玩游戏’也要讲诚信”。 不过,随着项目走红,质疑声也跟着来:“用‘偷’字做营销,会不会误导孩子?”“万一有人真当成‘可以偷’,岂不是惹麻烦?”王勇龙看在眼里,第二天一早就找木工重做了牌子,把“偷”字的引号加粗,还加了一行醒目的字:“文明体验,诚信付款,守护童年善意”。他在接受当地媒体采访时说:“我当初用这个字,就是想勾住大家的怀旧心,不是真要鼓励‘偷’。现在看来,大家在意的不是‘偷’的刺激,而是找回小时候的纯粹,还有人与人之间的信任。” 如今,王勇龙的甘蔗地成了新昌的“网红打卡点”,不少家长特意带孩子来体验“农耕版诚信课”。他也没闲着,借着客流回暖,把合作社里的草莓苗、蔬菜种子摆到了田头,“有人体验完‘偷甘蔗’,会顺便买些种子回家种,也算帮合作社慢慢缓过来了”。 从生意困局里的“突发奇想”,到变成传递诚信的“暖心课堂”,王勇龙的故事里,没有投机取巧的套路,只有普通人在困境中的变通与坚守——他用一个带引号的“偷”字,勾出了人们心底的怀旧,更守住了生意里最珍贵的底线:守法守矩,方能走得长远。 本文依据2024年10月《绍兴晚报》实地采访+绍兴融媒体中心专访+合作社备案相关资料创作 网络截图