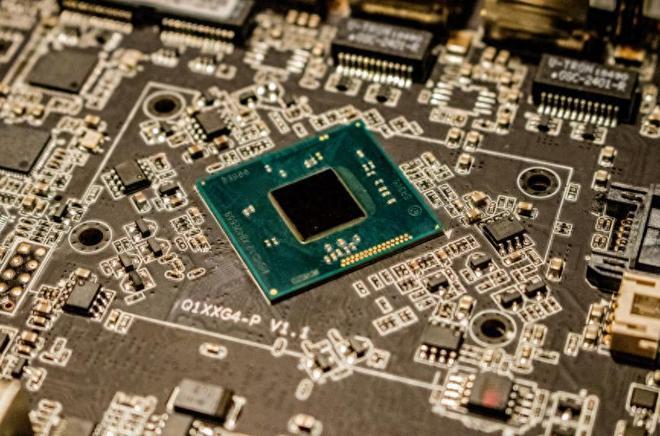

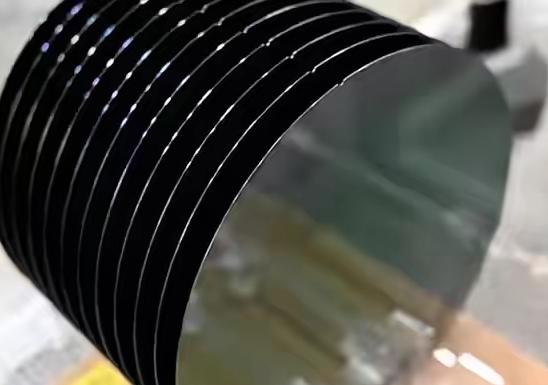

中方拒绝与荷兰官方就安世事件开展磋商,导致荷兰把控下的安世总部难以保障欧洲车企芯片供应,法国总统直接呼吁欧盟对中国实施“最严厉制裁”。 先理清中方拒绝磋商的关键背景,这事从一开始就不是简单的 “合作分歧”。去年 9 月,荷兰政府突然动用冷战时期的《商品供应法》,强制接管中资控股的安世半导体,理由是 “担心技术泄露”,却始终拿不出实质证据。 要知道,安世半导体是中国闻泰科技 2019 年通过合法收购获得的全资子公司,荷兰此举本质上是单方面破坏市场规则,侵犯中资企业合法权益。中方此前已多次通过外交渠道表明立场:恢复磋商的前提是荷兰撤销非法接管、归还企业控制权,而非在 “荷兰把控” 的前提下谈条件。 商务部发言人在记者会上明确表示,“任何损害中国企业利益的行为,都不可能通过所谓‘磋商’达成妥协”,这种态度背后,是对跨境投资公平性的坚决维护。 荷兰把控下的安世总部,很快就暴露了供应能力的短板。安世是全球车规级芯片的重要供应商,欧洲车企如大众、宝马、雷诺的每辆汽车,平均要用到 5-8 枚安世生产的功率半导体。 但荷兰接管后,强行调整了安世的生产与分销体系,切断了中国东莞工厂(承担 70% 封装测试产能)与欧洲总部的协同,导致芯片良品率从 98% 骤降到 92%,交货周期从 4 周延长到 12 周。 今年一季度,安世对欧洲车企的芯片供应量同比下降 35%,大众位于德国狼堡的工厂不得不暂停部分生产线,宝马也宣布将旗下电动车的交付时间推迟 1-2 个月。 欧洲汽车制造商协会的数据显示,受此影响,欧洲一季度汽车产量减少了 18 万辆,直接损失超 40 亿欧元,这种供应缺口还在随着时间推移不断扩大。 中方拒绝磋商的深层逻辑,更关乎全球产业链的规则底线。安世事件的核心矛盾在于荷兰的 “单边干预”—— 中资企业通过合法收购获得控股权,多年来合规运营,却突然被东道国政府强制接管,这种做法打破了 “投资自由、产权保护” 的基本市场规则。 中方此前曾提出,若荷兰愿意恢复安世的正常运营,允许中国籍管理层回归,中方可以协调东莞工厂优先保障欧洲供应,但荷兰始终坚持 “总部控制权归荷兰” 的强硬立场,甚至要求中方放弃对安世的财务监管权。 在这种 “损害核心权益” 的前提下,中方拒绝磋商其实是对规则的捍卫 —— 如果默许这种 “单边没收” 行为,未来所有中资企业的海外投资都将失去安全保障,全球产业链的稳定性也会荡然无存。 法国总统呼吁 “最严厉制裁” 的背后,既有行业焦虑,也有政治考量。法国本土车企如雷诺、标致受芯片短缺影响最严重,雷诺位于巴黎郊外的工厂已连续三周实行 “上四休三”,直接影响了近万名工人的收入。 法国总统在欧盟峰会上直言,“中国的拒绝磋商正在摧毁欧洲汽车产业”,呼吁欧盟对中国半导体材料、新能源汽车等领域实施制裁,包括提高进口关税、限制市场准入。 但这一呼吁在欧盟内部引发分歧:德国车企更依赖中国市场,宝马、奔驰的在华销量占比超 30%,担心制裁会引发中方反制;意大利、西班牙等国也顾虑本国光伏、机械行业的对华出口,反对 “一刀切” 的严厉措施。欧盟内部的这种分歧,也让 “最严厉制裁” 的落地可能性大打折扣。 事件还暴露了欧洲芯片产业链的致命短板 —— 过度依赖单一企业与外部供应。欧洲虽然是汽车制造大国,但车规级芯片的本土产能仅占全球 15%,安世一家就占据了欧洲车企功率半导体需求的 28%。 荷兰接管安世后,欧洲既没有备用产能填补缺口,也无法快速找到替代供应商,这种 “把鸡蛋放一个篮子里” 的布局,本就存在巨大风险。中方拒绝磋商只是 “导火索”,真正的问题在于欧洲芯片产业的自主能力不足,以及对中资企业的非理性排斥。 有行业分析师指出,即使欧盟实施制裁,也无法解决芯片短缺的根本问题,反而可能让欧洲车企在全球市场的竞争力进一步下滑 —— 中国是全球最大的新能源汽车市场,失去中国供应链支持,欧洲车企的转型计划将举步维艰。 从中方拒绝磋商到法国呼吁制裁,安世事件的每一步发展都在印证:全球产业链早已你中有我、我中有你,单边对抗没有赢家。荷兰的非法接管破坏了市场规则,中方的拒绝是对权益的维护,而欧洲车企的供应困境,则是产业链失衡的必然结果。 未来,若荷兰仍不放弃 “单边把控” 的立场,欧盟即便实施制裁,也只会加剧自身的供应危机;唯有回归规则框架,尊重企业合法权益,才能让安世事件重回解决正轨,避免全球汽车与芯片产业陷入更大动荡。 信息来源:中国商务部官网(关于安世事件的立场声明及磋商回应)

用户10xxx93

小编胡说八道,小编造谣说中国质量不好。

用户10xxx47

法国找死。