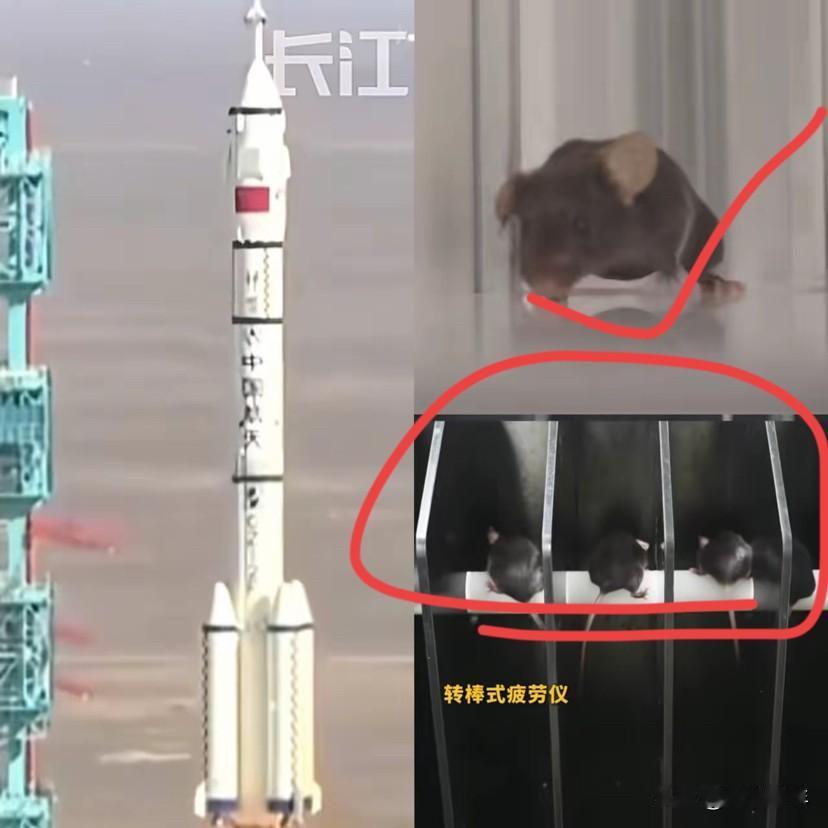

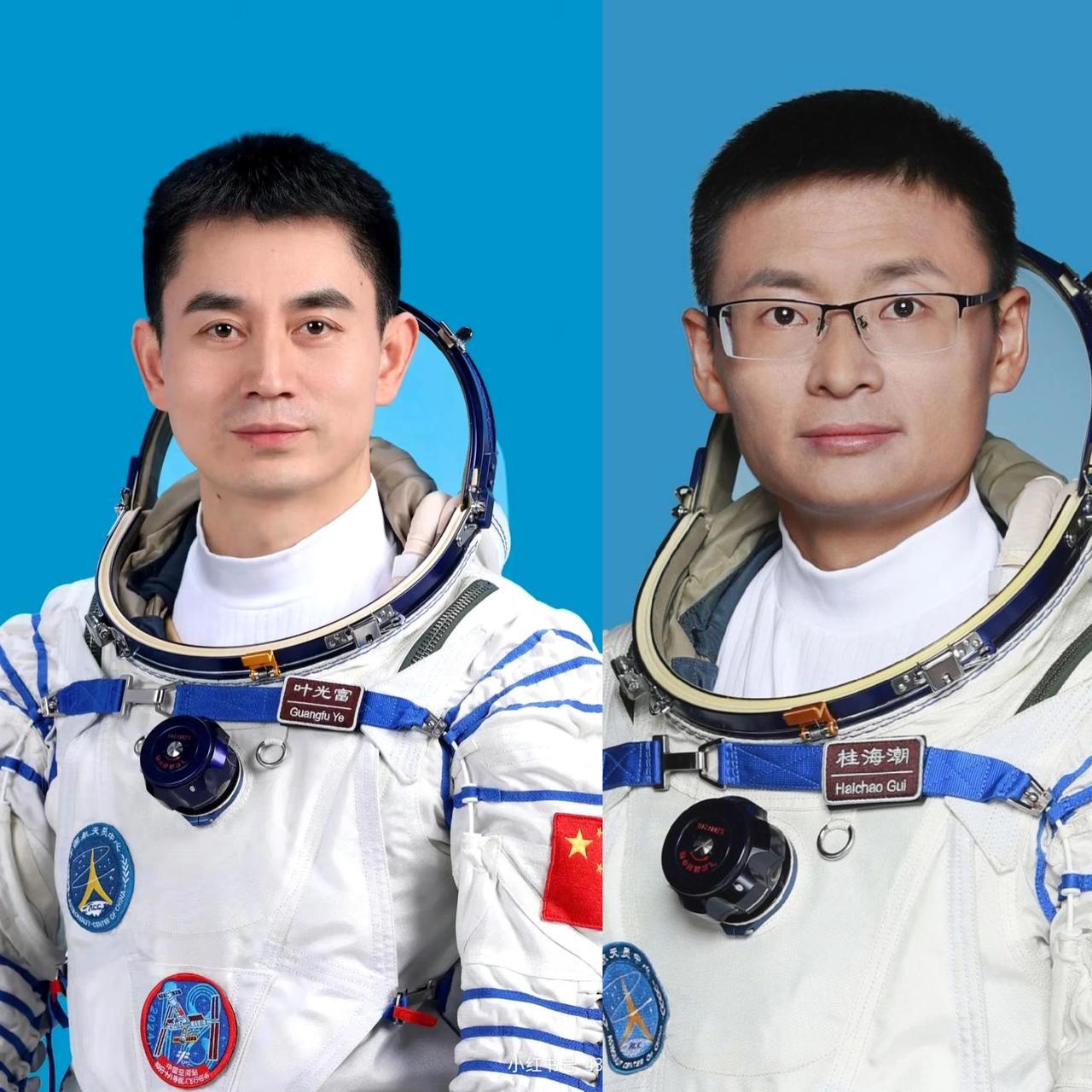

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大! 这想法可就太离谱了。真相是,中国空间站不仅天天在稳定运行、产出成果,而且因为它已经融入了常态化的太空任务节奏,反而不再像建设阶段那样需要时刻成为焦点新闻。 这恰恰说明它已经从“重大工程”成功转型为“成熟平台”,就像我们不会每天报道水电厂在正常发电一样。 咱们的空间站,那可是在400公里高的轨道上稳定运行着呢。自从2022年底全面建成以来,它就已经进入了扎实的“应用与发展阶段”。 简单说,就是告别了轰轰烈烈的“建房”模式,开启了持续产出价值的“用房”阶段。 近三年来,空间站的应用与发展任务一直在有序推进,已经成功实施了5次载人飞船发射和返回,以及4次货运补给任务,状态好得很。 空间站上的科学实验可是一刻没停,成果多得都出年度报告了。到2024年底,空间站已经在轨实施了181项科学与应用项目,获取的科学数据超过了300TB。 光是2024年公开发布的报告里,就择优遴选了34项具有代表性的科研成果。这些成果可不是小打小闹,里面有不少都是国际上的“首次”。 比如,国际上首次在太空获得能够发育的水稻和再生稻新种质资源,这玩意对未来在太空甚至其他星球上实现粮食自给意义重大。 还有国际上首次实现空间人胚胎干细胞分化为造血干/前体细胞,这为未来在轨进行细胞治疗甚至器官培育打开了想象空间。 再比如,国际上首次在微重力条件下实现冷原子干涉陀螺,这种超高精度的测量技术,说不定能催生下一代革命性的导航系统。 这些硬核成果都静悄悄地发表在500多篇高水平SCI论文里,拿到了150多项专利,一些技术已经开始在地面转化应用了。 空间站里的航天员生活和工作条件也相当不错,被咱们自己的航天员亲切地称为“太空之家”。有航天员分享过直观感受:空间站内部空间很大,很有纵深感;睡眠区非常安静,噪音控制得很好;透过舷窗看地球,景观更是无比震撼。 这背后靠的是货真价实的技术进步,其部组件和核心元器件的国产化率已经达到100%。从2021年4月天和核心舱发射算起,我们只用不到20个月就完成了空间站的全面建造,这个速度在世界航天史上也是独一份,真正跑出了中国航天的“加速度”。 与此同时,中国航天的目光早就投向了更远的深空。载人月球探测工程正在扎扎实实地推进,这才是当前和未来一段时间更大的新闻点。长征十号运载火箭已经成功完成了一子级动力系统试车和两次系留点火试验,这是国内最大推力规模的全系统试车。 新一代载人飞船“梦舟”完成了零高度逃逸飞行试验,月面着陆器“揽月”也完成了着陆起飞综合验证试验。 这些关键试验的成功,为后续的载人登月任务打下了坚实的技术基础。空间站阶段积累的长期驻留生命保障技术、出舱活动经验,都将直接服务于登月乃至更遥远的深空探测梦想。 空间站也是一个向世界开放的平台,国际合作正在稳步推进。2025年2月,中国与巴基斯坦签署协议,将选拔训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务,这迈出了中国为外国选拔训练航天员的第一步,未来中国空间站将迎来首位外籍航天员的造访。 这种开放合作的态度,与某些将中国排除在国际空间站之外的做法形成了鲜明对比,彰显了中国在太空探索中倡导共建共享的理念。 所以啊,中国空间站不是“没脸提”,而是不需要再靠天天上头条来证明自己。它已经像水、电、网络这些基础设施一样,成为了中国航天乃至全球空间科学研究中一个可靠、高效、常态化的存在。 它的价值,体现在每一批安全往返的航天员乘组身上,体现在每一份下行分析的实验样品和科学数据里,更体现在为未来更宏伟的太空探索梦想所铺就的道路上。这种“低调”,恰恰是因为它已经强大到可以从容运行,并持续创造价值的新高度了。