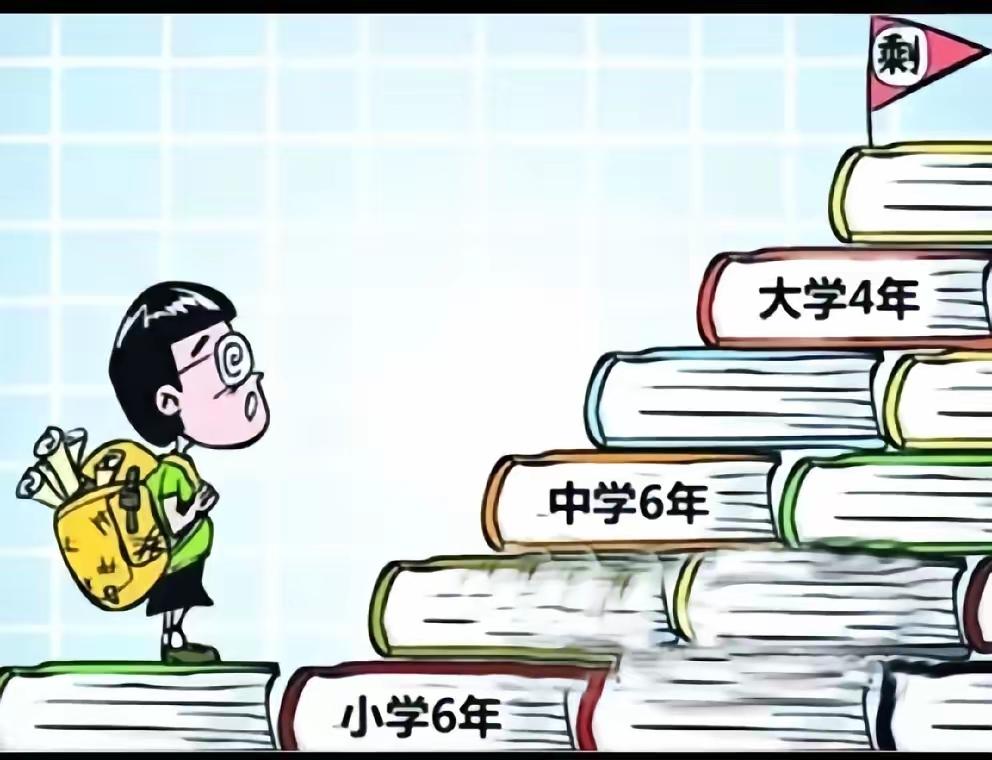

在海淀黄庄的补习班灯火彻夜通明,家长群里铺天盖地的“鸡娃”攻略,折射出当代社会对孩子学业成绩的极度焦虑。然而,在如此激烈的竞争背后,却隐藏着一个令人心悸的现象:一位十岁的女孩在三甲医院儿童心理科候诊室里,用蜡笔在病历本上画出被锁链缠绕的太阳。这幅画面令人震惊,它直击现代教育的深层危机——孩子们在无形的压力中逐渐失去了快乐的基因。 这种“失去快乐”的现象,反映出孩子们在应试教育的夹缝中,逐渐迷失了天性和创造力。长时间的“拼搏”让他们像被锁链缠绕的太阳,光芒被束缚,内心的自由和天真逐渐被压抑。我们不得不反思:如此高强度的竞争,是否已经超出了孩子们能够承受的范围?他们的身心健康,正受到前所未有的冲击。 翻开《论语》《道德经》,我们会发现,先哲们早已为今天的教育困局提供了智慧的启示。《论语》强调“仁者爱人”,提倡“因材施教”,主张以德育人,注重培养人的品格和智慧,而非单纯的成绩竞争。《道德经》则强调“无为而治”,倡导顺应自然、顺其天命,提倡在教育中尊重个体的天性,避免过度干预和压力。 孔子提出“学而时习之,不亦说乎”,强调学习应带来快乐与满足;老子则提倡“以柔克刚”,提醒我们用柔和的方式引导孩子成长。两位先哲的智慧告诉我们:教育不应成为折磨心灵的枷锁,而应成为点燃心中“太阳”的火种。只有尊重孩子的天性,激发他们的内在兴趣,让他们在学习中找到快乐,教育的真正意义才能得以实现。 当今社会,回归先哲的智慧,或许是解开教育困局的钥匙。在追求知识的同时,更应关注孩子的心理健康与个性发展。让教育回归“仁爱”与“自然”,不仅能让孩子们重新找到那颗被锁链缠绕的太阳,也能让整个教育环境变得更加温暖和人性化。如此,未来的孩子们才能在学习的道路上,真正快乐成长,绽放出属于他们那份纯粹而耀眼的光芒。