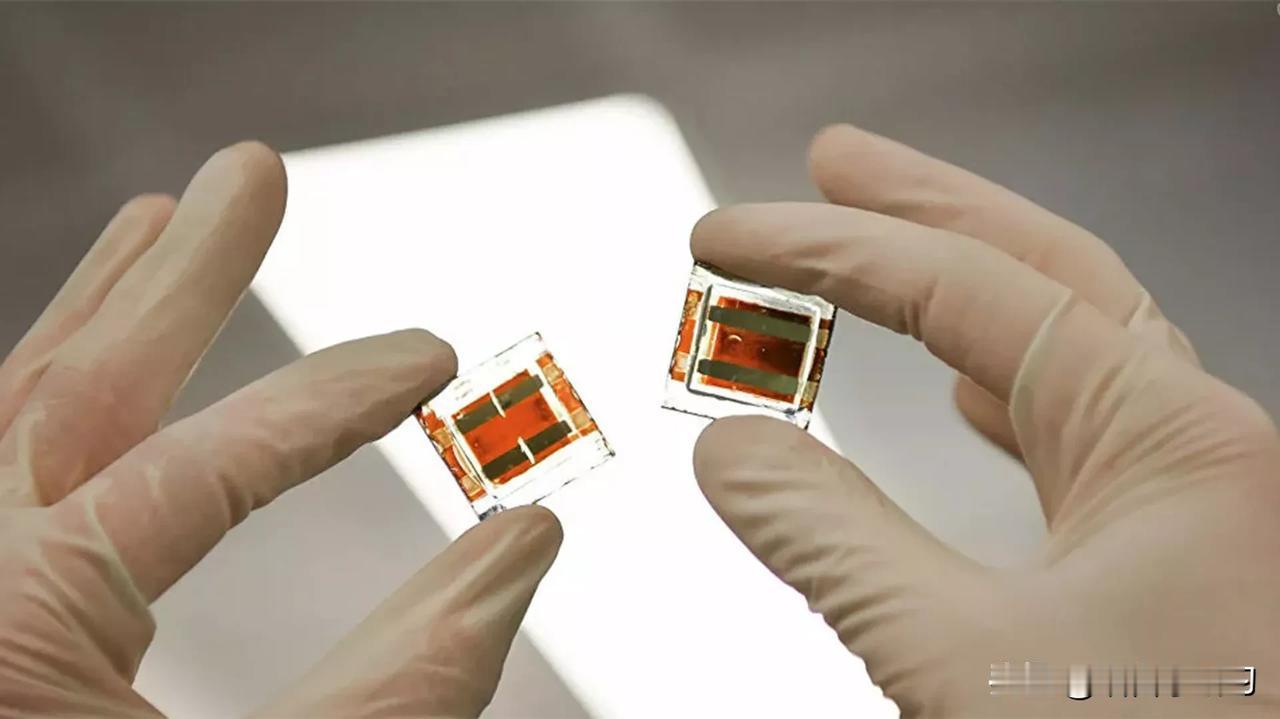

安世斗争进入白热化,一周内欧洲12家车企飞中国与中国安世签约购买芯片,10月26号荷兰总部正式断供中国厂晶圆。 一家公司,因为归属问题,愣是走出了两种完全不同的命运。荷兰政府本来想把这家自己境内的半导体公司“保护”起来,结果反倒弄巧成拙,催生出了一个自己根本管不住的强大对手。 这场风波的核心,倒不是简单的国家之间较劲,更多是这家跨国企业内部,权力中心悄悄发生了天翻地覆的转移。 荷兰官方一开始的操作,看着好像挺有理有据。他们翻出了一部1952年的老法律,说这么做是为了捍卫欧洲的技术安全。 可明眼人都看得出来,背后少不了美国的推动。他们给安世半导体开出的条件,简直有点羞辱人:中国创始人必须离开,九成的股权要交给第三方托管,就连投票权都得是外国人说了算。 这种做法,被不少人吐槽是披着法律外衣的抢劫,一点都不为过。 但谁也没想到,法定的所有权在真正的生产力面前,竟然这么不堪一击。荷兰政府的法令,看似把安世的“总部”攥在了手里,可那不过是个空架子。 安世在中国的基地反应特别快,几乎是立刻就宣布要独立运营,内部系统全换成了国产软件,连结算用的货币都改成了人民币。 这一招相当于直接拥有了“运营否决权”,让荷兰总部那些所谓的法律手段,全都成了没用的空炮。 以前安世在全球分工里,大家配合得还挺顺畅,荷兰那边负责前端的晶圆加工,中国这边主导后端的封装测试。 可矛盾一爆发,两边就开始互相制衡。10月26号那天,荷兰总部率先出手,宣布对中国东莞的工厂断供晶圆,想通过这种方式拿捏中国这边的生产。 但安世中国的反击更厉害,直接对芯片实施出口管制,这一下就打到了对方的痛处。 对比一下就知道,这两种手段的杀伤力差远了。晶圆断供影响的是后续的产能,中国工厂还能靠库存撑一阵,再找找新的供应商,有缓冲的时间。 可芯片一断供,欧洲的汽车生产线立马就停了。像大众、宝马这些汽车巨头,生产线停一天,就得损失几百万欧元,这可比任何政治上的表态都让人难受,毕竟真金白银的损失摆在那儿。 政客们还在为各自的立场争论不休的时候,市场早就用最真实的选择给出了答案。 安世这边一闹矛盾,才过了一周,12家欧洲汽车制造商就坐不住了,他们干脆绕开荷兰总部,直接派人坐飞机赶到中国,专门来跟安世中国签合同。 他们不光是选了新的供应商,还心甘情愿接受了新权力中心定的规矩——以后结算都用人民币。这一下,荷兰总部算是彻底被架空了。 市场的这种选择,就像釜底抽薪一样,最后把压力又传回了欧洲政坛。 荷兰雇主协会忍不住痛骂政府,说他们的行为破坏了市场信任,连荷兰投资局都接到了十多家跨国公司的咨询,问能不能撤资。 才一个月的时间,之前态度强硬的荷兰经济大臣,就主动给中国商务部打电话,语气也软了下来,想为自己国家的企业争取“出口豁免”的名额,前后态度的转变真是太明显了。 其实荷兰这次想“围剿”安世中国,反倒成了安世中国战略升级的助推器。 面对晶圆断供,东莞工厂一边靠库存维持,一边实行“上四休三”的制度稳定生产,同时还很快和中芯国际、华虹半导体签下了长期协议。 更关键的是,安世中国的母公司闻泰科技早就有准备,在上海建的12英寸车规级晶圆厂,刚好能接上,提供核心支持。 这场危机,也逼着中国半导体产业链加快了自主可控的脚步。而且因为新能源汽车市场需求特别旺盛,安世中国的母公司闻泰科技,第三季度利润居然逆势涨了两倍多,这也证明了安世中国独立运营在商业上是真的成功了。 安世的经历,也给其他中国科技企业提了个醒,在外部有压力的时候,该怎么绝地求生。 说到底,一家公司到底属于谁,不是看它注册在哪个国家,而是看它的生产能力、市场根基和对供应链的掌控力。 荷兰想拆分一个自己已经管不住的资产,结果反而让一个更强大、更独立的新势力成长起来。全球化的链条,不会因为政治上的强硬手段就变得更安全,只是在原来断裂的地方,重新形成了新的权力中心。