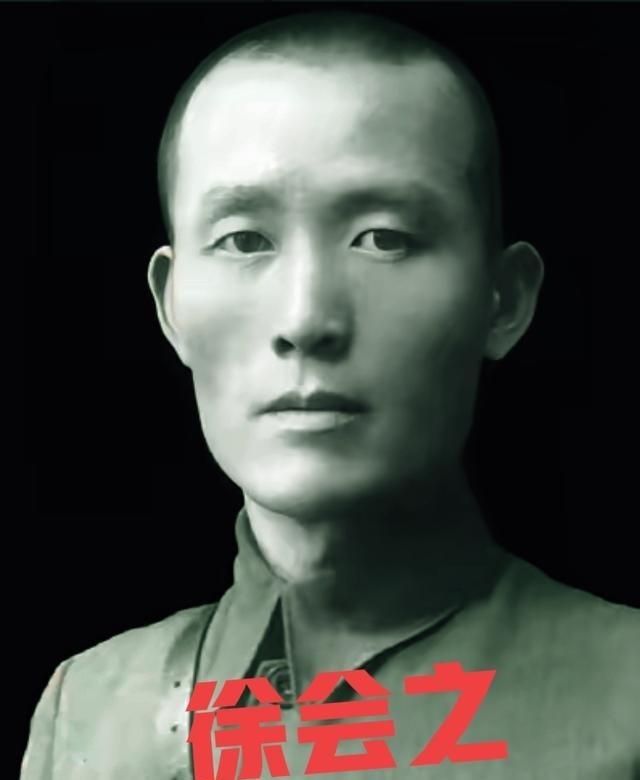

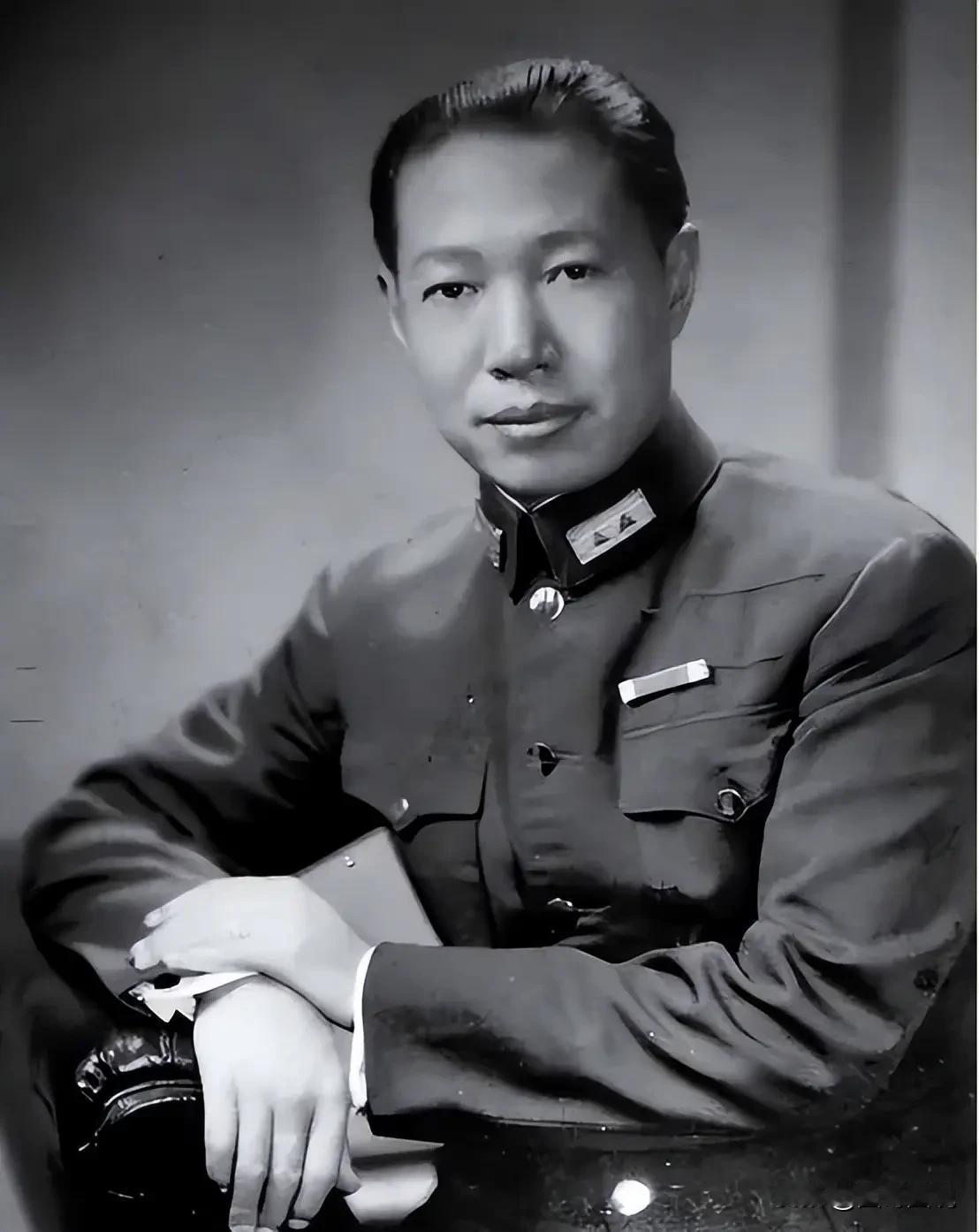

特工之王李克农心中有一道永远无法愈合的伤口,那是蔡孝乾叛变带来的千名战友牺牲之痛。这个叛徒如同一条毒蛇,几乎将整个台湾地下网络咬得支离破碎。然而天无绝人之路,李克农亲自布下的一张底牌仍在暗中发挥作用,这张王牌就是由他单线联系的潜伏小组——于非和萧明华。 于非原本是江苏宜兴人,早年在上海读书时就接触了进步思想,1938年瞒着家人参加了新四军,跟着部队在苏南打游击。他脑子活、观察力强,每次执行侦查任务都能精准带回日军动向,后来被调到情报部门,跟着老特工学密码破译、学街头暗号,没几年就成了能独当一面的好手。 1947年,组织上看中他沉稳的性格,决定派他去台湾潜伏,临行前李克农亲自找他谈话,握着他的手说“你的任务不是冲锋,是藏好自己,把看到的、听到的传回来,活着就是胜利”,这话他一直刻在心里。 萧明华比于非小五岁,出生在浙江嘉兴的一个教师家庭,从小跟着父亲读史书,心里早早就埋下了“家国”的种子。 她考上上海暨南大学后,主动加入进步学生团体,写文章揭露国民党的腐败,后来因为身份暴露,被组织安排转移到香港。在香港,她接受了系统的特工训练,学无线电、学伪装,还练出了一手好字——后来在台湾,她就是靠批改学生作业的笔迹,把情报藏在课本夹层里传递。 1948年,组织决定让她和于非假扮夫妻去台湾,出发前她剪短了长发,对着镜子练“妻子”的神态,心里既紧张又坚定:“只要能为组织做事,再难我都能扛。” 两人在台湾见面时,没有多余的寒暄,只按约定说了句“家里的花浇了吗”,就算完成了接头。 他们在台北租了个小院子,于非开了家小小的文具店当掩护,萧明华则应聘到当地一所女子中学当国文老师,白天各忙各的,晚上关起门才敢用暗号交流。于非的文具店成了情报中转站,常有“顾客”来买铅笔、笔记本,其实是传递消息的联络员; 萧明华则利用和学生家长的接触,收集国民党官员的动向——有次她去学生家里家访,听到学生父亲(一名国民党军官)抱怨“最近部队调动频繁,物资都往高雄运”,她悄悄记下来,晚上就把消息整理成密码,藏在给于非缝的衣服夹层里。 蔡孝乾叛变是在1950年1月,消息传到台湾时,于非和萧明华正在吃晚饭,于非手里的筷子“啪”地掉在桌上。他们知道,蔡孝乾掌握着大部分地下党员的名单,接下来肯定是大规模搜捕。 那段时间,他们不敢出门,连窗户都只敢开一条缝,每天听着外面的警车声,心里揪得慌——他们不知道多少战友会被捕,只能默默祈祷,同时把之前收集的情报赶紧整理出来,想办法送出去。 有天夜里,萧明华翻出藏在床板下的无线电发报机,想给大陆发报,于非赶紧拦住她:“现在信号肯定被监控了,一开机就会被定位,等风头过去再说。” 为了不引起怀疑,他们还得装作平常的样子。萧明华照样去学校上课,只是批改作业时更小心,把情报写在极细的纸上,卷成小卷塞进粉笔盒;于非的文具店也照常开门,只是看到穿制服的人进来,手心就直冒汗。 有次两名特务以“查户口”为名来家里搜查,翻遍了衣柜、抽屉,甚至把米缸都倒了出来,萧明华强装镇定,给他们倒茶,说“我们就是普通老百姓,先生开个小店,我教教书,没什么特别的”,特务没找到证据,骂骂咧咧地走了,两人后背都被冷汗浸湿。 他们藏在台湾的那几年,没回过一次家,没给家人写过一封信——于非的母亲在老家去世,他是半年后通过联络员才知道的,夜里躲在被子里哭,不敢发出声音; 萧明华的妹妹写信到学校问“姐姐你什么时候回来”,学校把信转交给她,她只能偷偷看一眼,然后烧掉,怕留下痕迹。他们知道,自己的“家”早已不是个人的小家,而是整个国家,只有把情报送出去,才能让更多家庭不被拆散。 后来,他们通过秘密渠道,把收集到的国民党军事部署、特务机构名单等重要情报陆续送回大陆,这些情报为解放军了解台湾局势、保护剩余地下党员提供了关键帮助。 李克农收到情报时,常对身边的人说“于非和萧明华是好样的,他们在刀尖上跳舞,却从没掉过链子”。 可惜的是,1950年下半年,因为另一名联络员被捕叛变,萧明华的身份暴露,11月被特务逮捕。在狱中,她受尽酷刑,却始终没吐露一个字,1951年3月,年仅29岁的萧明华被处决。 萧明华牺牲后,于非忍着悲痛继续潜伏,直到1954年,组织上觉得他的身份随时可能暴露,安排他撤回大陆。回到大陆见到李克农时,于非第一句话就是“萧明华同志没给组织丢脸”,李克农红着眼眶拍了拍他的肩膀:“她是英雄,我们永远不会忘记她。” 于非和萧明华的故事,藏在隐蔽战线的阴影里,却闪着信仰的光。他们假扮夫妻,不是为了儿女情长,而是为了共同的理想; 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。