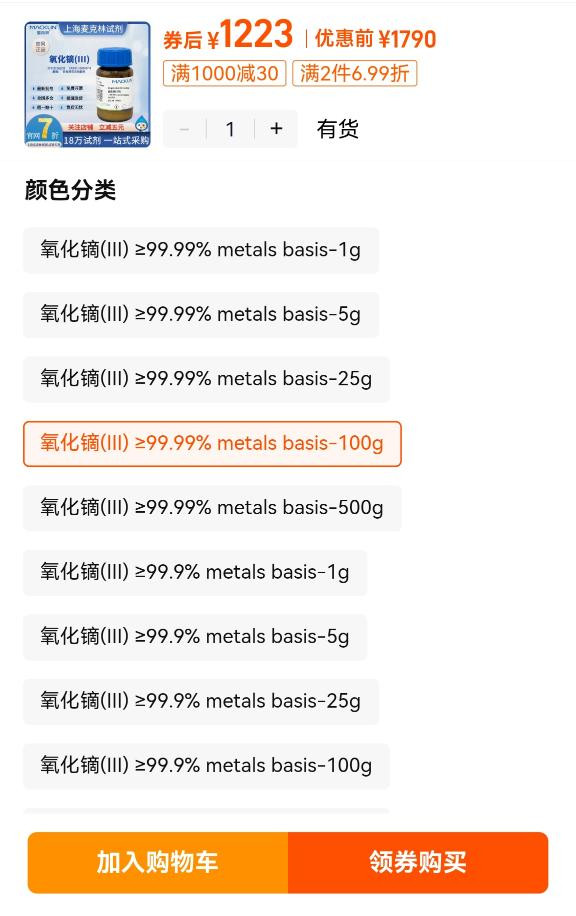

2025年前几个月,德国企业在华投资增长54%,占欧盟总对华投资近一半。恰恰这几天,德国国内炸毁了最大的核电站,至此德国30多个核电站全部关停,在“去工业化”道路上,越走越远。可笑的是,他们又高价购买法国的核电。 这段话,不仅揭示了德国在能源政策上的颠覆性变化,也折射出一个深刻的全球经济悖论。德国,一直被视为欧洲经济的火车头,历来以严谨、务实的形象出现在国际舞台。然而,近年来,这个传统强国的经济转型路径却显得越来越充满矛盾与争议。 说到德国的“去工业化”之路,可能不少人都会想到它近年来在能源政策上的一系列“大刀阔斧”的改革。核电站的关闭,原本被许多人看作是环保理念的胜利,是能源转型中的一项大胆举措。然而,伴随着这场绿色革命的,还有对德国自身能源安全的深刻考量。毕竟,核能曾是德国能源体系中最为重要的一部分之一,几十年的积淀一朝被销毁,背后蕴藏着的,不仅是经济层面的失衡,更是政治、社会与环境之间的博弈。 德国关停核电站的行动,甚至可以看作是“政治正确”的过度追求。一方面,它向全球传递了一个清晰的环保信号,宣告核能的危险和不可持续;但另一方面,它的“绿色”能源替代计划并不完全现实。 可持续的新能源,如风能和太阳能,虽然在理论上令人向往,但在实际操作中却面临着巨大的挑战。风能和太阳能的波动性让它们无法完全替代传统能源的稳定性,而在能量存储与电网基础设施上的不足,也使得能源安全成为不可忽视的问题。 这一点,在德国的能源转型中尤为明显。就在几天前,德国关闭了最大的核电站,这不仅意味着30多个核电站的关停,更加深了德国在能源自主性上的困境。而当下德国却不得不从法国高价购买核电,似乎是对“去核”政策的一种“妥协”。这种矛盾的局面,表明了德国在自我设限的同时,却也不得不依赖外部力量来维持能源的稳定供应。 这种局面,其实并不止步于能源领域。德国在全球经济中的角色,一直都是走在“理性”和“高效”的前沿。但随着时间推移,特别是近年来经济环境的变化,德国似乎越来越陷入了自我矛盾的困境。一方面,它力推“去工业化”,希望转型为更加绿色、环保的产业体系;另一方面,又无法摆脱工业制造的核心地位,尤其是高科技领域的竞争压力,使得它在一些重要领域不得不依赖外部资源。 德国在华的投资增长便是一个显著的反映。2025年前几个月,德国企业在中国的投资增速达到54%,几乎占到了欧盟对华总投资的近一半。这种增速的背后,折射出的是全球经济的重心向亚洲转移的趋势。 中国,作为世界第二大经济体,其庞大的市场和逐渐成熟的技术创新能力,吸引了大量的外国资本进入。而德国,作为世界领先的高端制造业大国,其在中国市场的深耕,显然是出于对未来技术发展与市场需求的敏锐判断。 德国在投资中国的同时,其国内的能源困局却不容忽视。德国本应通过能源自给自足的模式,来支撑其庞大的工业体系,但如今的“去核”政策,却让其陷入了一个相当尴尬的境地。在全球经济竞争日趋激烈的当下,德国的能源政策似乎已经无法完全适应新的国际形势,它不得不依赖其他国家的能源供应,像法国提供的核电,成为了德国维持经济运转的“补救措施”。 其实,德国“去工业化”的困境,不仅是单纯的能源问题,更多的是一个国家发展战略的考量。在全球化背景下,各国在竞争中不断调整产业布局,而德国的绿色革命,虽然看似符合未来的可持续发展方向,但它却牺牲了稳定性和独立性,这种依赖外部能源的做法,是否真能为德国带来更长远的发展,还是会让它在全球产业链中变得更加脆弱?这是值得我们深思的问题。 从一个更加宏观的角度来看,德国在华投资的增长与国内能源战略的对立,正是全球化背景下,各国在追求经济利益与政治理想之间的不断拉锯。在未来的全球竞争中,如何在推动绿色发展的同时,保持国家能源安全与经济自主性,显然是每个国家都需要面对的问题。 所以,当我们看到德国这个传统工业强国,在全球经济的棋盘上谋划着自己的新位置时,我们也不得不思考:在追求“绿色”与“高效”的同时,是否忽略了对于产业链韧性和能源安全的根本保障? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。