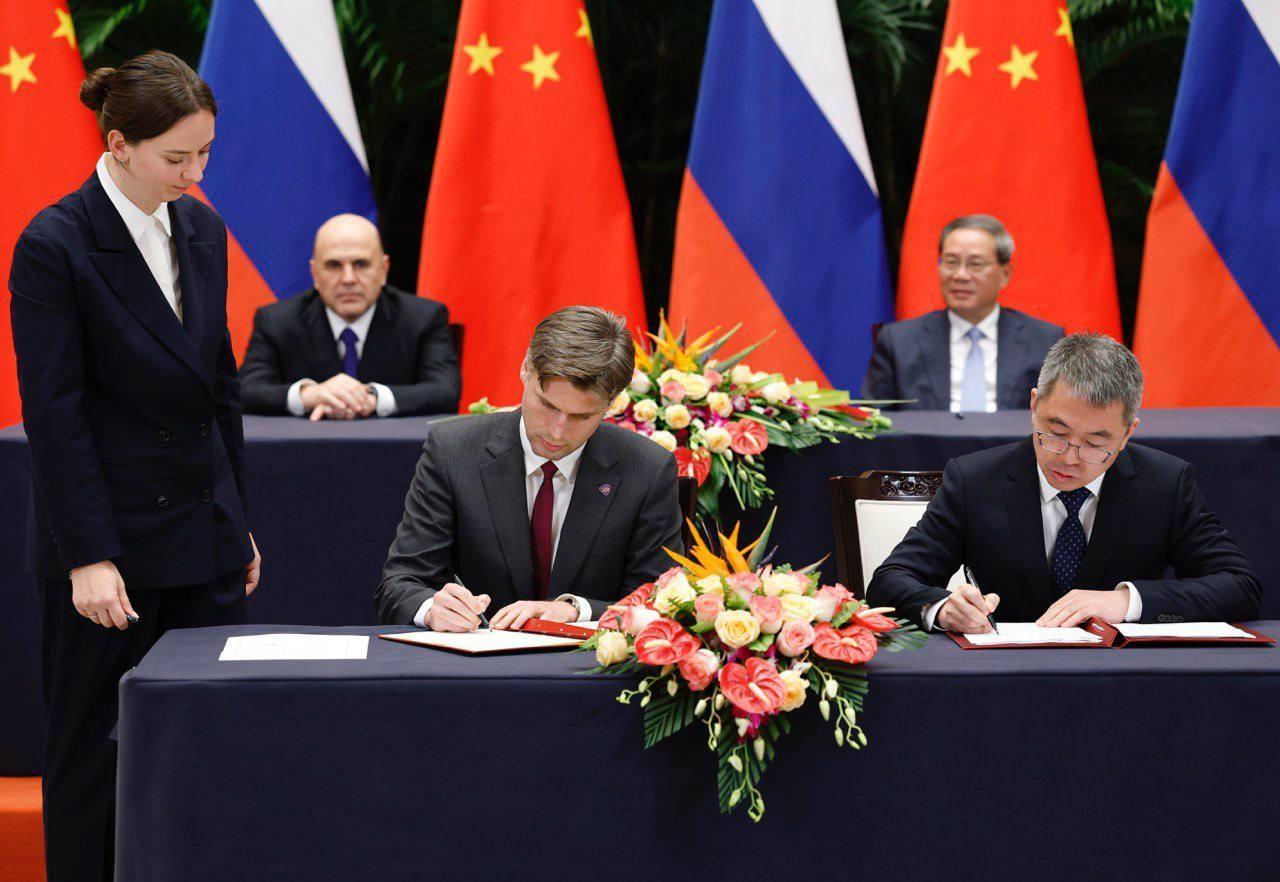

俄媒报道,11月3日,在中俄两国总理的见证下,俄罗斯国家航天集团与中国卫星导航系统管理办公室签署了新的合作路线图。 这份文件看似技术性,实则是一步重棋——它标志着中俄在“导航主权”层面的战略协作正式进入深度融合阶段。 北斗与格洛纳斯两大系统不再各自为战,而是朝着兼容共用、优势互补的方向加速推进。 简单来说,今后中俄任何一方的导航系统,都能在对方技术支持下变得更准、更稳、更可靠。 这不仅是技术合作,更是两国在战略层面打破美国GPS长期垄断的关键一步。 要知道,在当今大国博弈中,谁掌握了精准的时空信息,谁就握有军事、经济与科技竞争的主动权。 中俄此举,正是要在“天上”形成合力。 而这一动作,恰发生在中俄总理第三十次定期会晤期间,绝非偶然。 从联合公报可以看出,卫星导航合作只是冰山一角。 在人工智能、能源安全、金融结算、极地开发、国际月球科研站等前沿领域,双方均明确了具体合作路径。 尤其值得关注的是,两国强调将“推动北斗系统和格洛纳斯系统实现更高程度的兼容和互操作”,并加强联合监测、用户支持与应用推广,这意味着未来在亚欧大陆乃至全球部分区域,中俄导航系统有望形成统一服务网络,逐步摆脱对西方技术体系的依赖。 从俄罗斯宇航员近日在国际空间站成功安装等离子体注入器,到中俄持续推进国际月球科研站合作,不难看出,航天已成为双方高技术协作的标杆领域。 而此次新路线图的签署,进一步将合作从“太空探索”延伸至“地面应用”,覆盖交通、农业、通信、灾害应急等经济社会关键领域,真正让航天技术落地服务两国发展。 中俄并不避讳合作的战略意图,联合公报中明确指出,双方将“在涉及彼此核心利益和重大关切上坚定相互支持”,俄方重申恪守一个中国原则,中方则支持俄方维护主权安全与发展利益。 这种政治互信,是技术合作能走实走深的基础。 没有这一前提,再好的路线图也可能沦为纸上谈兵。 而从全球治理层面看,中俄正试图联手重塑规则。 两国共同反对“单边强制措施”,反对科技封锁与数字霸权,主张构建多极世界秩序。 北斗与格洛纳斯的协同,正是这一战略路径在技术层面的体现——通过建立自主可控的基建体系,降低被外部断链、断服的风险,也为更多新兴国家提供西方系统之外的替代选项。 值得注意的是,此次路线图是2021-2025年合作的延续与升级。 上一阶段,双方已建成联合时间实验室、导航站网络等基础设施,新一轮合作则将进一步推动系统深度融合,甚至不排除未来联合提供增强信号、共拓第三方市场的可能。 这一步若走通,将显著提升两系统在全球导航服务中的竞争力。 可以说,这张路线图虽以“卫星导航”为名,实则牵动的是中俄全面战略协作的大局。 它既是技术文件,也是政治信号,清晰表明两国在面对外部压力时,选择以更紧密的协作突围。