Google决定把数据中心建到太空去。

这可不是什么营销噱头。11月6日,这家科技巨头正式宣布了名为Suncatcher的项目,计划在低地球轨道上部署卫星集群,每颗卫星都搭载他们的AI芯片——TPU(张量处理单元)。这些芯片专门用来训练AI模型、生成内容、处理语音和图像,以及做预测建模。

听起来有些疯狂,但Google的工程师们认为,他们已经掌握了实现这一目标所需的所有技术拼图。

~~~~

为什么要去太空

这事得从AI的能耗说起。

你大概听说过ChatGPT、Midjourney这些AI应用有多火,但你可能不知道它们有多能吃电。根据美国麻省理工科技评论的预测,到2028年,仅AI一项就可能消耗掉相当于美国家庭用电量22%的电力。而且数据中心不光耗电,还需要大量的水来散热,这对环境可持续性提出了严峻挑战。

Google的思路是:既然地球上的资源有瓶颈,那就往天上看。

在太空里,卫星能获得近乎无限的可再生能源——太阳能。而且整个宇宙都是它的散热器,热量可以无限制地辐射出去。太阳板吸收阳光发电,电力驱动TPU芯片运算,运算产生的废热通过散热板辐射到太空中,简直是一个完美的能量循环。

具体来说,Google打算把卫星放在一种特殊的轨道上,叫做太阳同步轨道。这种轨道沿着地球的南北极方向运行,恰好骑在昼夜分界线上,让太阳板能一直晒着太阳。而且因为没有大气层的过滤,太空中的太阳光比地球上正午时分还要亮得多,同样面积的太阳板在太空中能产生的电力,是地面上的8倍。

这个思路其实最早可以追溯到科幻作家阿西莫夫1941年的短篇小说。但之前的太空太阳能计划都卡在一个问题上:怎么把电力传回地球。Google的方案巧妙地绕过了这个难题——干脆别往地球送电了,直接在太空里用。

~~~~

怎么建

Google的设计方案和其他公司不太一样。

另一家创业公司Starcloud,打算和芯片巨头英伟达合作,建造一个5吉瓦(相当于5座大型火电厂的发电量)的超级数据中心,太阳能板和散热板的尺寸达到4公里见方。这是个庞然大物,需要在轨道上自动组装建造(详见:)。

Google选择的是另一条路:不建大家伙,而是发射一大群小卫星,让它们通过激光数据链路互相通信。这些卫星紧密编队飞行,间隔只有几十米到上百米,整个集群的直径大约2公里。从功能上看,这个卫星群就像是一个完整的数据中心,只不过它的各个部件分散在几百公里高空中,靠激光链路连接在一起。

这听起来很科幻,但其实技术基础已经很成熟了。SpaceX的星链卫星网络现在有超过8000颗卫星在轨运行,它们每天都在用激光链路互相传递互联网信号。亚马逊的Kuiper卫星网络也在用类似技术,就连美国太空军的下一代数据中继系统都要依靠激光通信。

Google在研究论文里描述的初步方案是81颗卫星,飞行高度约650公里。但他们的研发负责人特拉维斯·比尔斯说,实际规模可以根据市场需求调整,理论上可以达到太瓦级(1太瓦等于1000吉瓦)的算力。

为什么要让卫星靠得这么近?因为AI训练需要大量芯片之间紧密协作,这要求数据传输的延迟尽可能低、带宽尽可能大。延迟受光速限制,所以距离越近越好;带宽也会因为距离缩短而提升。

对于一些简单的AI推理任务,一颗卫星上的TPU就够用。但如果要训练大型模型,就需要多颗卫星组网,把算力汇聚起来。

~~~~

能不能成

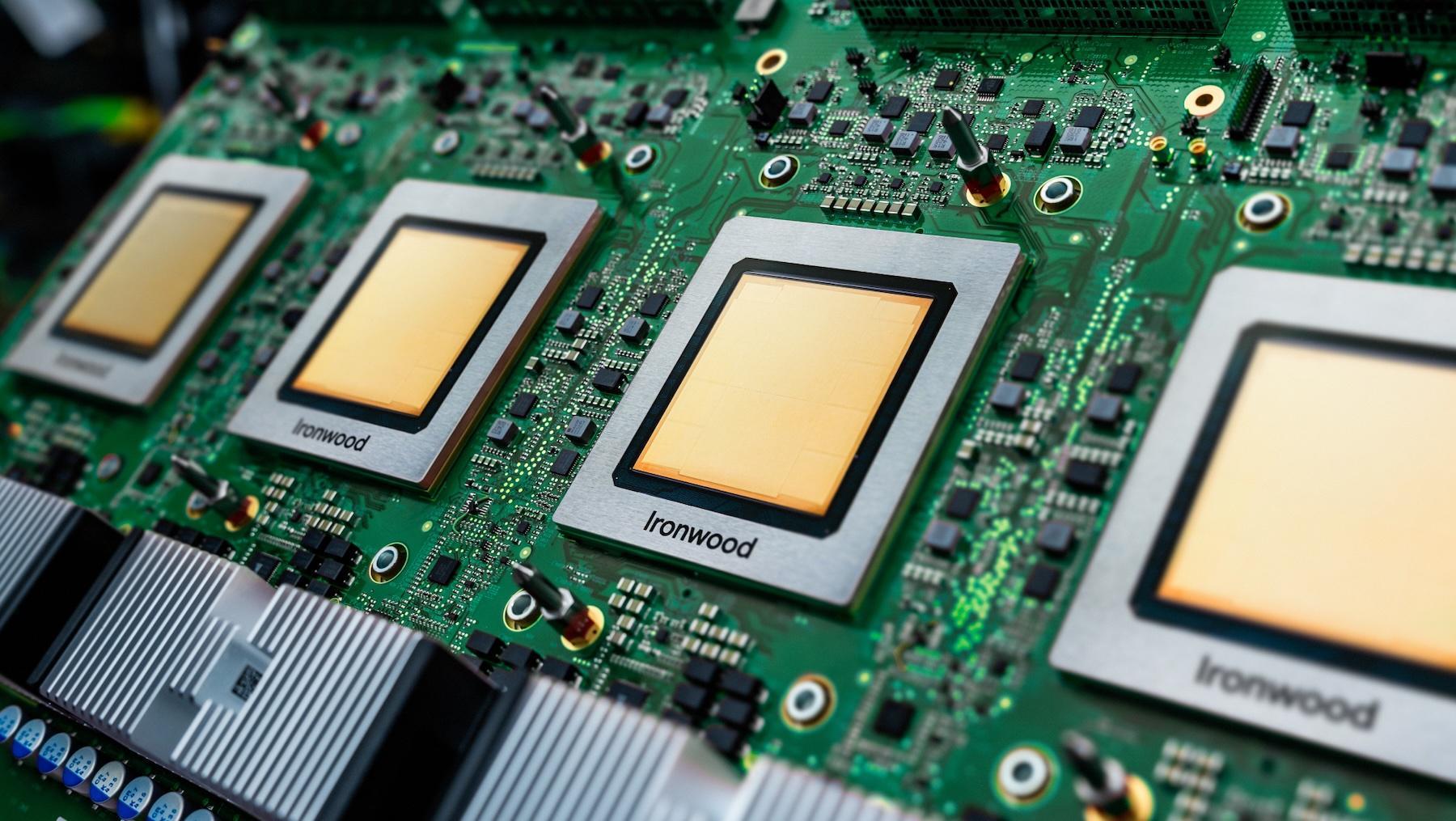

Google在这个项目上已经投入了一年多时间。他们在地面上用67兆电子伏特的质子束轰击TPU芯片,模拟它在太空中5年会遭受的总辐射剂量。CEO桑达尔·皮查伊在社交媒体上表示,早期测试显示这些芯片能扛住太空的强辐射,但热管理和在轨系统可靠性还有很多难题要解决。

现在,Google已经和Planet公司(一家地球影像公司)达成合作,计划在2027年初发射两颗原型卫星。Planet负责制造卫星、测试和安排发射,Google提供TPU芯片和相关硬件。为什么要发射两颗?因为要测试卫星之间的激光链路是否真的管用。

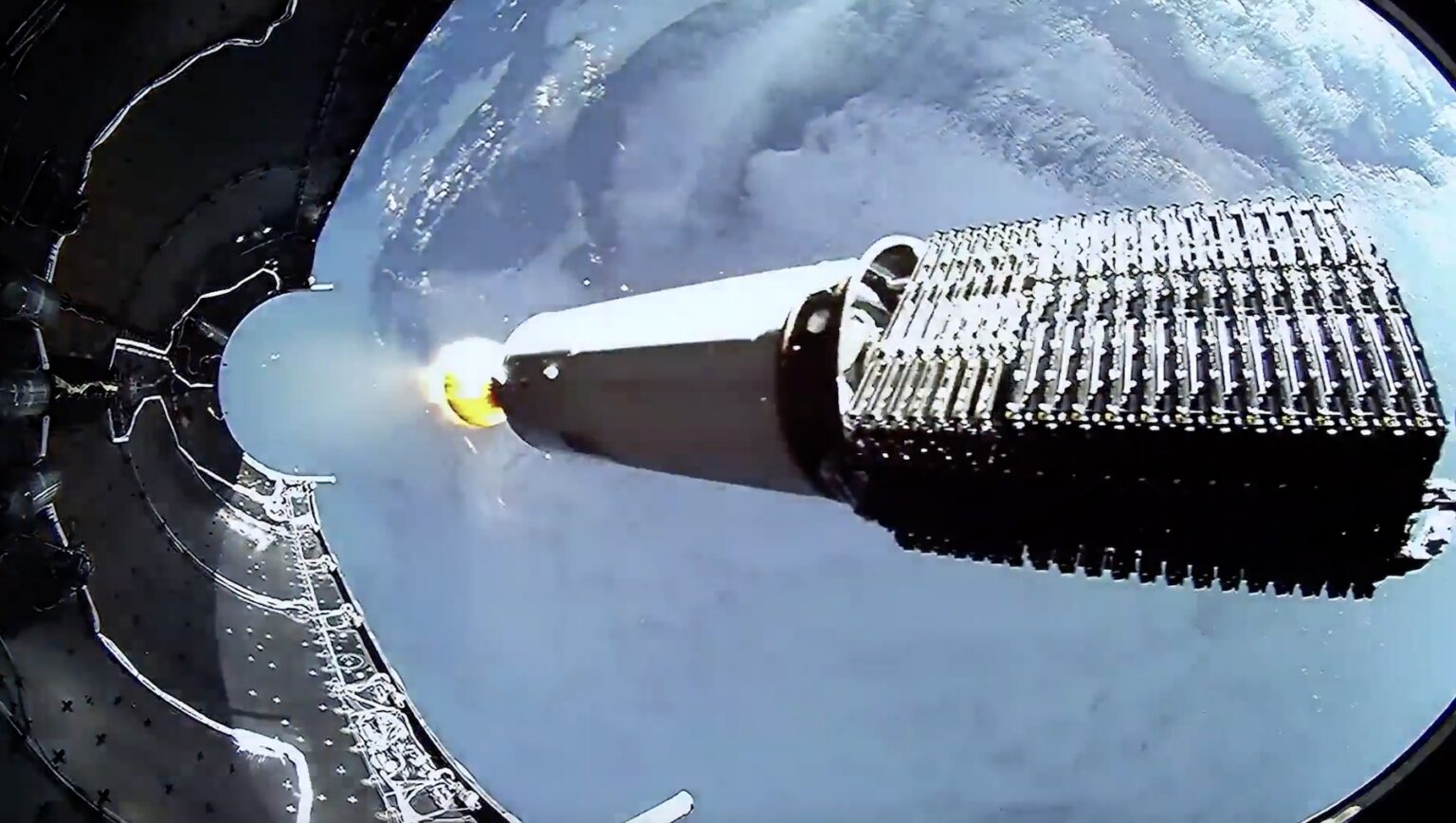

至于成本,一直以来都是太空项目最大的拦路虎。但情况正在改变。SpaceX的可回收火箭和高频次发射已经把成本压了下来,星链网络的8000多颗卫星就是证明。而Google预测,等SpaceX的星舰火箭正式投入运营后,发射成本可能在2035年前后降到每公斤200美元以下,比现在又便宜了一个数量级。

有意思的是,Google的母公司Alphabet持有SpaceX约7%的股份,同时也投资了Planet公司。而就在Google宣布这个计划的前一周,马斯克在回应相关新闻时透露,SpaceX也在做同样的事,只是没公布细节。加上英伟达参与的那个项目,太空数据中心赛道一下子挤进来好几家巨头。

比尔斯对此倒是很乐观:竞争会带来更多投资,长远来看有助于进一步降低发射成本。毕竟这个世界对AI算力的需求,可能只有对太空进入能力的需求能与之匹敌。

~~~~

一个新的可能性

回到最初的问题:为什么要把AI搬到太空?

表面上看,是因为地球上的能源和散热有瓶颈。但更深层的原因,是人类对AI的需求增长速度,可能已经超出了地球资源供给的舒适区。这个矛盾不会自己消失,要么限制需求,要么拓展供给。

Google选择了后者。他们的方案未必是唯一解,也未必能在2027年的测试中一帆风顺。但这个思路本身就值得关注:当地面资源紧张时,太空不再只是探索的远方,而是可以实际利用的新疆域。

上世纪60年代,人们争论要不要花那么多钱去月球,质疑声此起彼伏。但现在回头看,那些争议早已淡去,留下的是通信卫星、GPS定位、气象预报等等融入日常生活的技术。

太空数据中心会不会也走上类似的道路?几十年后,当你用AI生成一段视频、和智能助手对话、让算法帮你诊断疾病时,那些算力可能就来自头顶几百公里外的卫星群,在寂静的轨道上,靠太阳供能,把热量辐射到无垠宇宙。

那时候人们大概不会觉得这有什么特别。就像现在,我们已经习惯了从太空接收GPS信号和天气预报,根本不会想起半个多世纪前,这些都还只是科幻小说里的情节。

~~~~~~

图一:Google的AI芯片,将接受太空环境的严苛考验。图源:Google

图二:SpaceX的用可回收复用火箭发射星链卫星。图源:SpaceX

图三:卫星在太空使用激光链路通信的概念图。图源:TESAT

图四:Google模拟了无推力卫星星座在地球引力作用下的演变过程。图源:Google

信源:Stephen Clark 发在 ArsTechnica 的相关报道