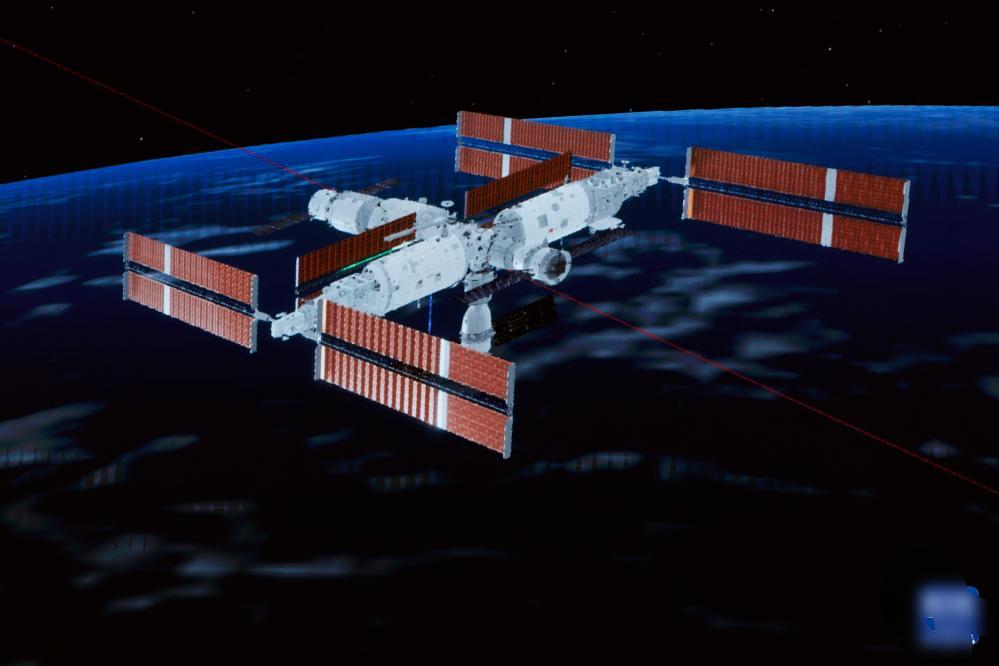

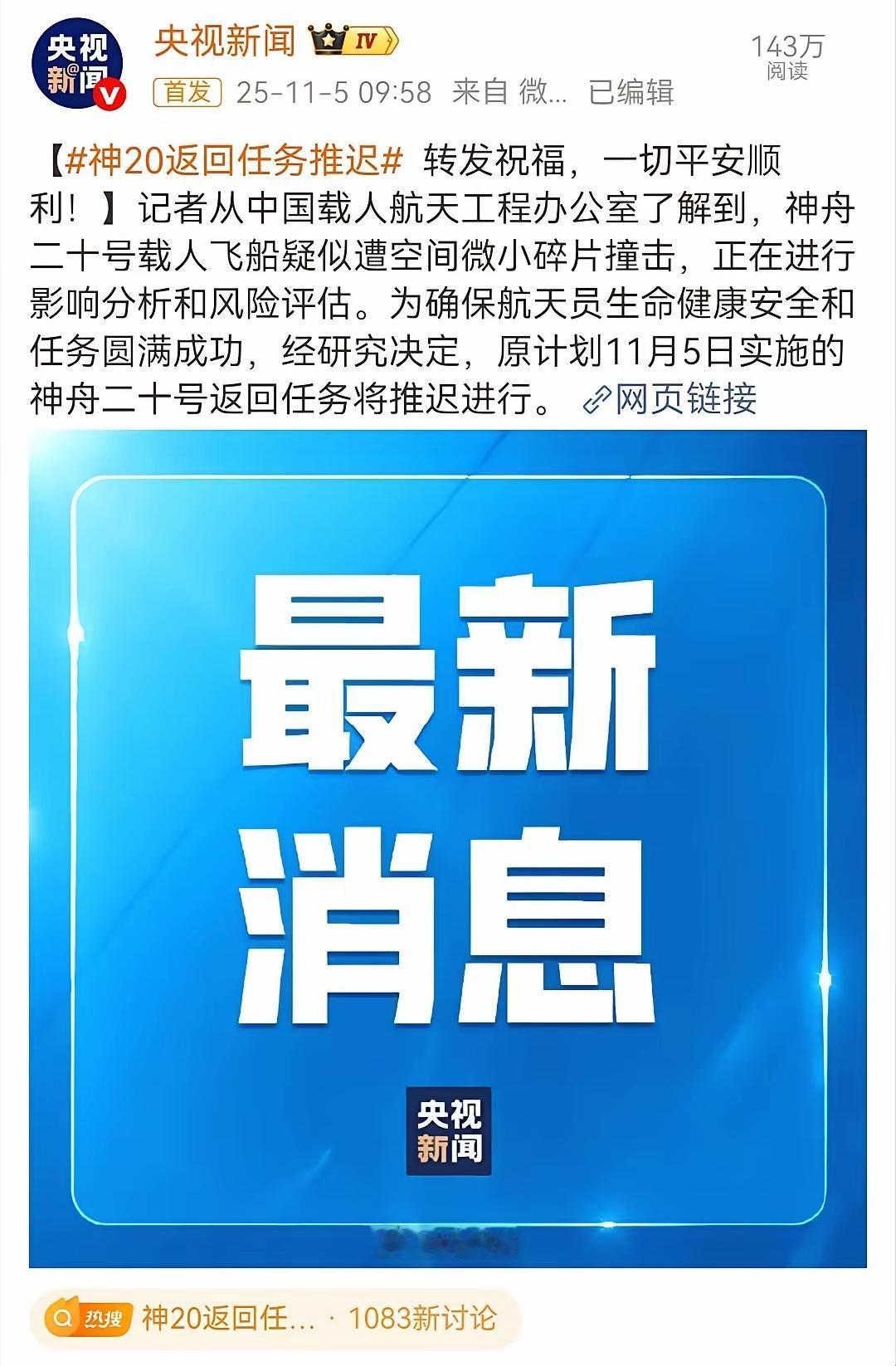

神舟二十号回家计划突然推迟,罪魁祸首竟是它!太空垃圾到底有多可怕? 11月5日,原本是神舟二十号载人飞船返回地球的日子,全国人民都在期待着航天员凯旋。然而,中国载人航天工程办公室却发布了一则令人揪心的消息:飞船疑似遭遇空间微小碎片撞击,返回任务被迫推迟。这个消息让无数人悬起了心——太空中的"不速之客"究竟是什么?它们为何能影响航天员的回家之路? 这些让航天任务不得不"让路"的空间碎片,其实都是人类自己留下的"太空垃圾"。全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩告诉我们,超过40%的空间碎片来自我们发射的航天器,包括退役卫星、火箭残骸等。更让人意外的是,宇航员在太空行走时不小心掉落的工具、卫星分离时丢弃的螺栓,甚至航天器表面脱落的涂层碎片,都成了太空中的"流浪者"。 最危险的是,这些碎片在太空中以每秒7到10公里的速度飞行,比子弹快得多。别看有些碎片只有毫米大小,但高速撞击产生的动能足以造成致命伤害。庞之浩举了个例子:毫米级碎片能划伤航天器的"眼睛"——舷窗,还会损坏提供电力的太阳翼;厘米级碎片更厉害,能直接穿透航天器外壳,击穿燃料箱引发爆炸。2009年,美国铱星33号就与俄罗斯已报废的宇宙-2251卫星相撞,产生了数千块新碎片,这些碎片至今仍在太空中游荡。 对于航天员来说,太空碎片更是隐形杀手。哪怕是0.1毫米的微小碎片,都可能穿透航天服。更可怕的是,如果航天器被击中导致舱内失压,后果不堪设想。科学家们担心,当低地球轨道碎片密度达到临界值时,可能会引发"碎片雪崩"效应,最终形成包围地球的"碎片云",彻底阻断人类进入太空的通道。 面对这些太空"杀手",人类并非束手无策。目前,我们主要通过两种方式监测碎片:光学观测技术能捕捉高轨道碎片反射的太阳光,可分辨10微米以上的微小碎片;雷达监测则能全天候探测直径大于10厘米的碎片。美国的空间监视网络就是依靠这些技术守护着太空安全。 近年来,新技术不断涌现。激光雷达能实时更新碎片位置,多传感器融合技术则像给太空装上了"天眼",能生成三维碎片分布图。当发现危险碎片时,航天器会主动变轨规避;对于难以观测的小碎片,科学家们给航天器穿上了"防弹衣"。 更令人期待的是,各国正在研发太空"清洁工":激光烧蚀技术像太空"狙击手",能精准清除碎片;太空拖网像捕鱼一样捕捉垃圾;机械臂捕获则像太空"机械手",能抓取大型碎片。此外,现代航天器设计也在源头减量,采用防爆燃料贮箱,减少外露部件。 这次神舟二十号返回推迟,恰恰说明中国航天对航天员安全的高度负责。在浩瀚太空中,每一个微小的碎片都可能带来巨大风险。随着人类航天活动日益频繁,清理太空垃圾已成为全人类的共同课题。毕竟,守护太空清洁,就是守护我们探索宇宙的未来之路。 以上内容仅供参考和借鉴