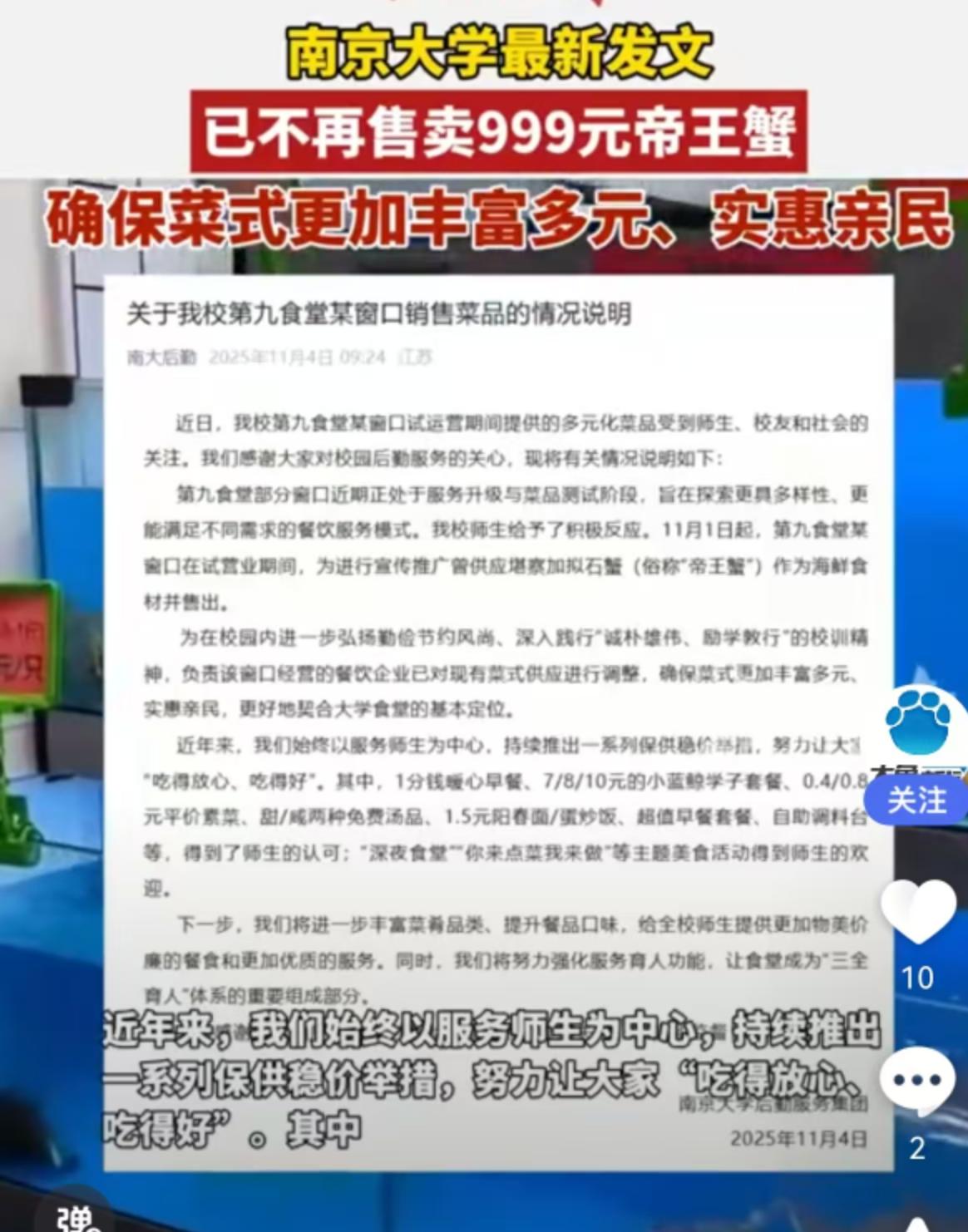

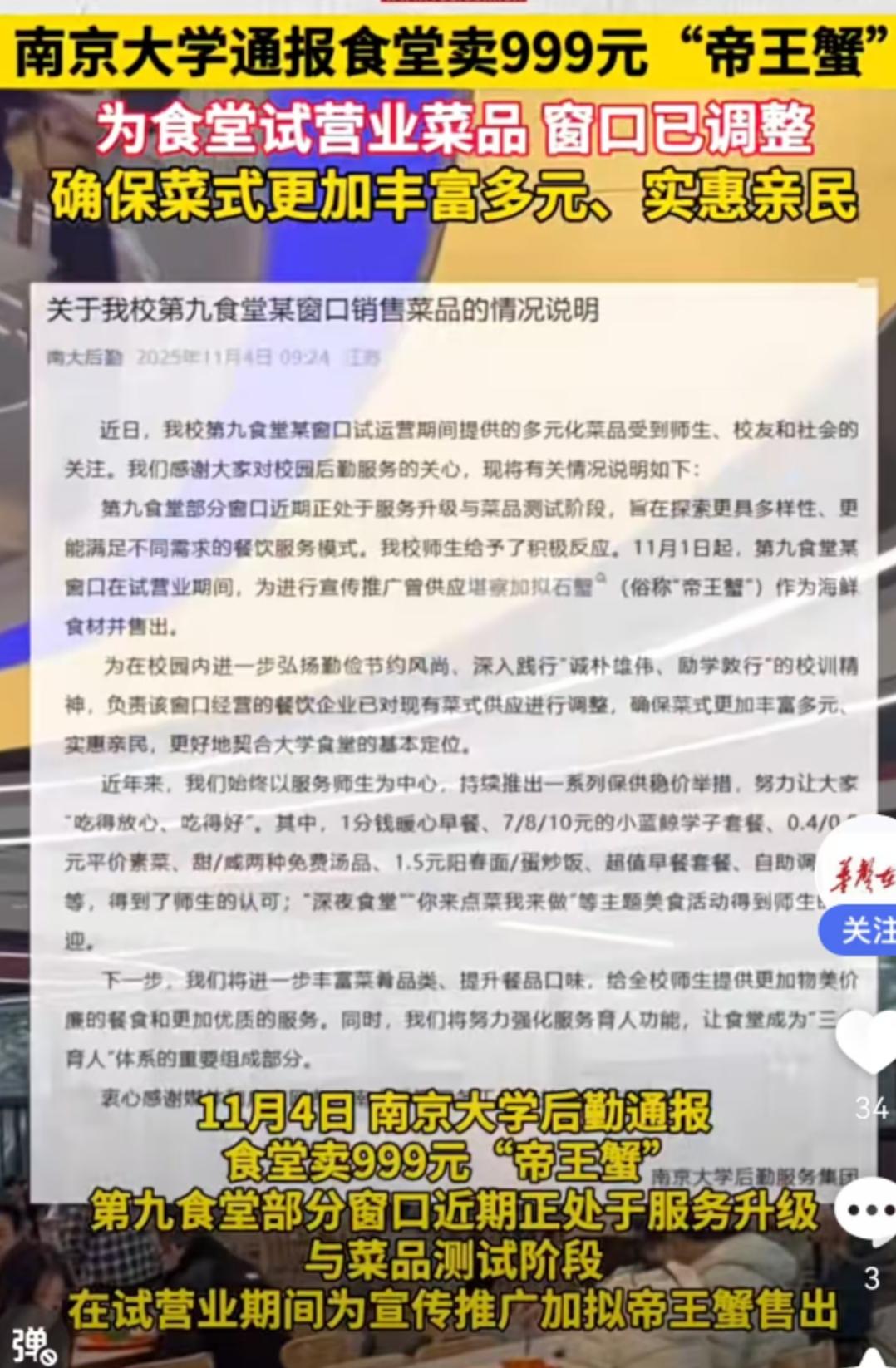

999元一只帝王蟹,摆进了大学食堂?南京大学这波操作,直接把“象牙塔”变成了“美食江湖”。 这事儿得从2025年11月1日说起。地点,南京大学仙林校区。主角,是该校某食堂新开的海鲜档口,和它标价999元一只的帝王蟹。消息一出,瞬间引爆了网络。大学食堂,这个曾经代表着“廉价”、“管饱”、“大锅饭”的符号,突然和“帝王蟹”这种顶级食材捆绑在一起,冲击力不亚于在图书馆里开了一场摇滚音乐会。 一时间,舆论场炸开了锅。一个超过1.1万人参与的投票“高校卖999元帝王蟹合适吗”,把这场争论推向了高潮。评论区里,简直是人间百态的缩影。 “学校是拿国家拨款的,食堂卖这个,是助长奢靡之风!”一位网友的评论,代表了“反对派”的核心观点。在他们看来,大学食堂承载着教育公平的底色,享受着国家补贴,理应以服务大多数学生为宗旨,提供平价、营养的餐食。999元,对于很多来自普通家庭的学生来说,可能是一个月的生活费。在食堂里摆出这样的“奢侈品”,无疑会刺痛一部分人的神经,加剧校园内的贫富差距感。 “挺好的,能尽早认清阶级差距的现实。”这条评论虽然听起来有些扎心,却也道出了另一种“现实主义”的看法。他们认为,大学不仅是传授知识的殿堂,也是学生接触社会、认识真实世界的地方。校园不是真空,刻意回避消费差异,反而是一种“温室教育”。让学生在校内就能看到不同的消费层次,或许能更早地激发他们的奋斗动力。 而真正吃过这只螃蟹的学生,又是怎么说的呢?11月4日,一位在校生分享了他的亲身经历。他并没有一个人“豪横”地独享,而是和四个朋友一起拼单。五个人分一只999元的帝王蟹,人均不到200元。他还特意去查了市场价,结论是:“价格良心,口味也很好。”这个“拼单”的细节,让整个事件的性质发生了微妙的变化。它不再是“富二代”的炫富游戏,而更像是一群年轻人的集体狂欢和社交体验。 面对汹涌的舆情,校方也迅速做出了反应。11月3日,相关食堂负责人出来澄清,说帝王蟹只是新开海鲜档口的常规菜品,并非因为学生留言特设,价格也确实低于市场价。11月4日,南京大学后勤服务集团更是通过官方微信公众号发布了正式的情况说明,表示将调整菜式,以更好地契合大学食堂的定位,践行勤俭节约的风尚。 校方的回应,可以说是滴水不漏,既解释了情况,也表明了态度。但这件事引发的思考,远没有结束。 我们不妨先问一个问题:大学食堂,到底应该是什么样?是只能提供馒头咸菜的“救济站”,还是可以满足多样化需求的“美食广场”?其实,答案可能介于两者之间。随着时代发展,高校后勤服务也在不断改革。据了解,南京大学这个新九食堂,实际上是社会化运营的。这意味着,它在保证基础餐食供应的同时,也需要通过市场化手段来维持运营和提升服务。引入一些高附加值的产品,满足部分学生的个性化需求,从商业逻辑上讲,无可厚厚非。 问题的关键,或许不在于“卖不卖”,而在于“怎么卖”以及“卖的同时还卖什么”。如果食堂在提供999元帝王蟹的同时,依然有大量几块钱、十几块钱的平价菜品,保证经济困难的学生能吃饱吃好,那么,提供一种“消费升级”的选择,似乎也无伤大雅。这就像一个大型超市,既有LV的专柜,也有卖白菜的货架,各取所需,互不干扰。 但这次事件之所以引发如此大的争议,更深层次的原因,是它触碰到了社会对于“教育公平”和“消费主义”的敏感神经。人们担心的不是帝王蟹本身,而是它背后所象征的阶层分化,在纯洁的象牙塔里被赤裸裸地展现出来。尤其是那句“不努力读书连只帝王蟹都吃不起”的调侃,虽然带着戏谑,却也反映了当下社会普遍存在的焦虑。 南京大学的帝王蟹风波,更像是一次社会压力测试。它测试的,是当代大学校园的包容度,是不同经济背景学生之间的心理承受能力,也是社会舆论对于“多元化”与“公平性”之间平衡点的理解。 最终,校方选择了“调整菜式”,回归“勤俭节约”的主流叙事。这或许是当前环境下最稳妥的选择。但这场争论留下的思考是长远的。它提醒我们,在追求市场化和多样化的同时,如何守护好大学食堂那份特有的“温度”和“公平底色”,是一个需要持续探索的课题。 对于学生而言,这或许也是一堂生动的社会实践课。它让你明白,世界是复杂的,消费是分层的,人与人之间是有差异的。重要的不是你吃不吃得起帝王蟹,而是你如何看待这种差异,是选择自卑、嫉妒,还是选择把它当作一种激励,然后通过自己的努力,去争取自己想要的生活。 毕竟,大学四年,你真正需要品尝的,远不止一只帝王蟹的味道。 以上内容仅供参考和借鉴