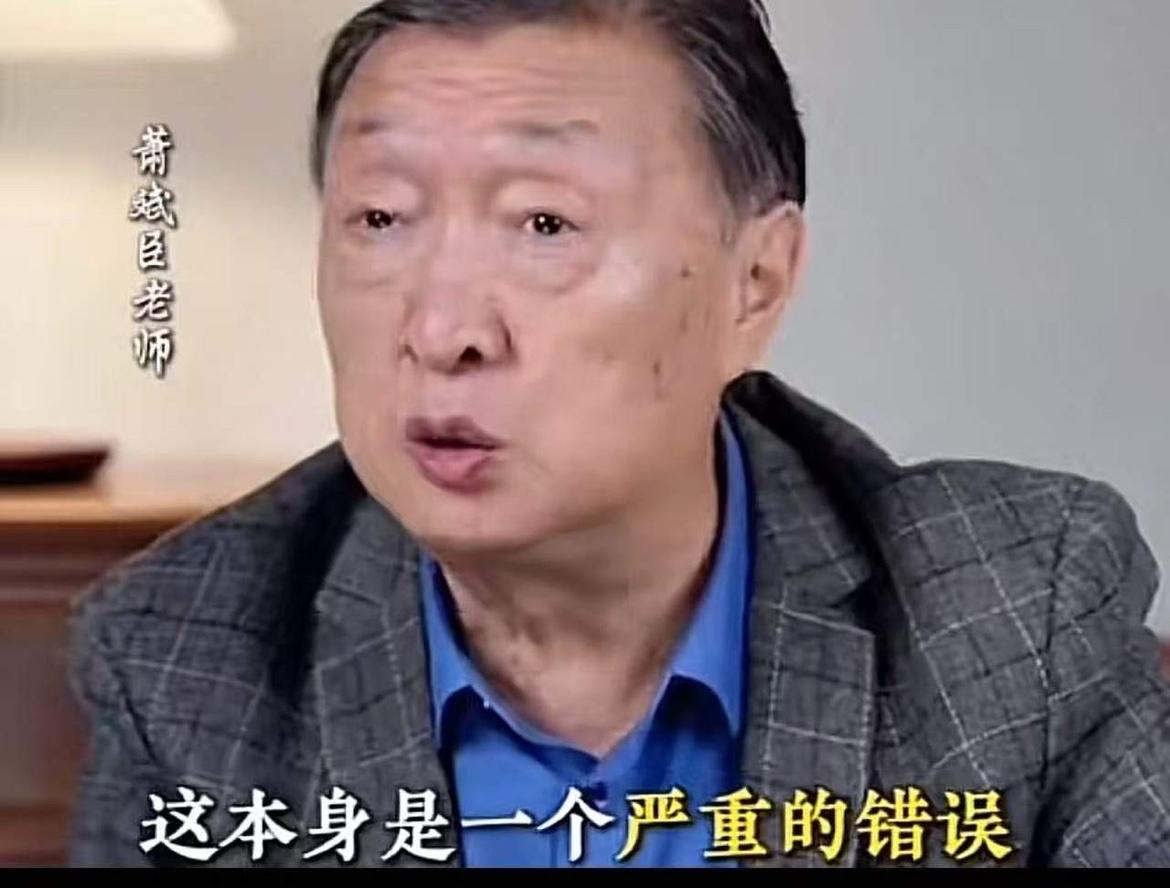

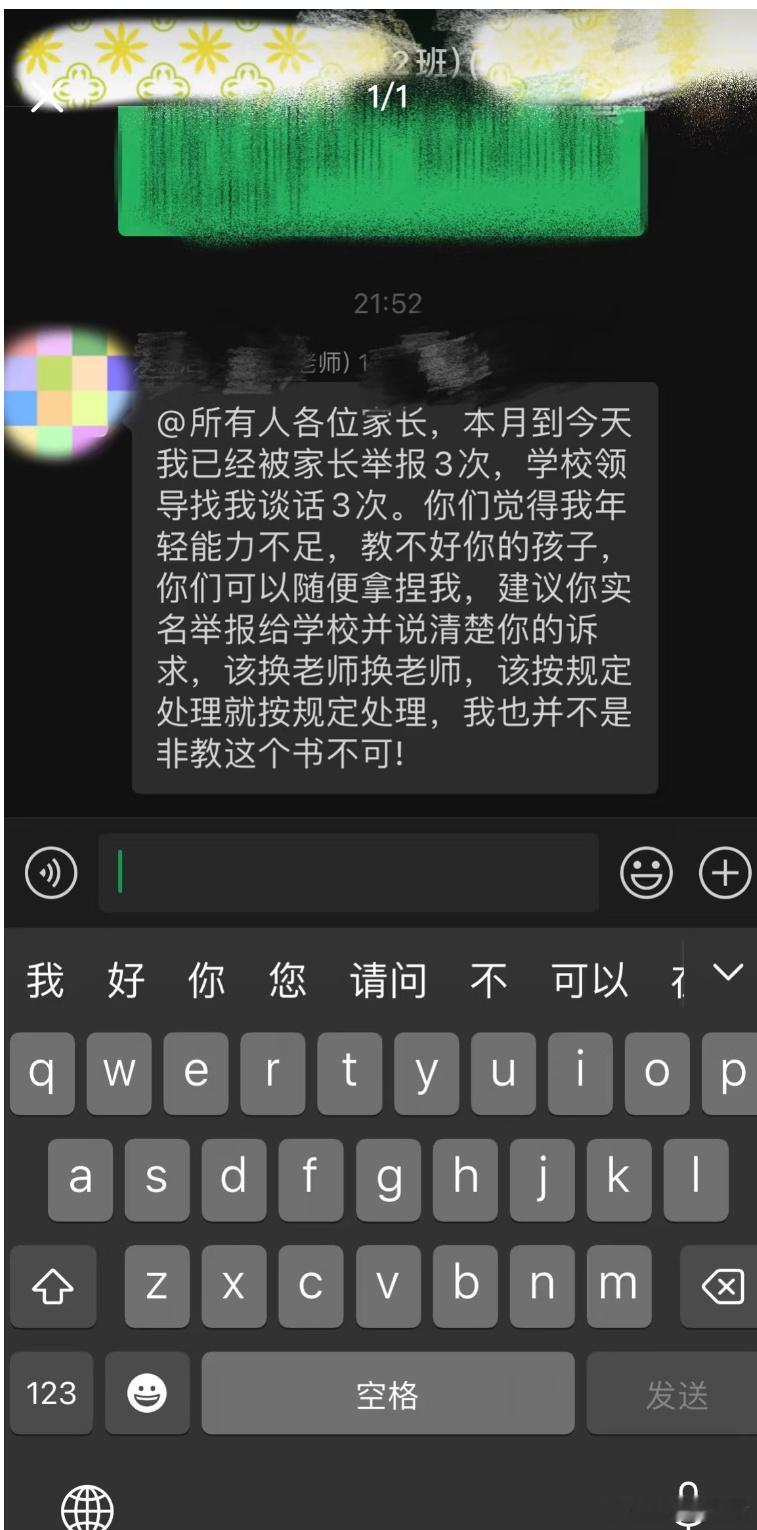

这个老教师火了!他的言辞犀利、直击人心,让无数家长和教育工作者陷入深思。或许,你会觉得他的话有点偏激,但仔细想想,这背后隐藏的却是一个令人心碎的现实:我们到底在教育孩子的道路上走错了什么?我们是不是过度依赖家长的“帮忙”,反而让老师的职责变得模糊不清?这不仅仅是一个简单的观点,更是一场关于教育本质的深刻反思。 让我们先回到那个场景:一位老教师站在讲台上,面对着一群年轻的同行和家长,他毫不客气地指出:“让家长去监督作业,这本身是一个严重的错误!”这句话一出口,立刻引发了轩然大波。有人点头称是,觉得“家长不懂专业,怎么能帮孩子批改作业?”有人则皱眉反驳:“难道老师就只负责讲课,不关心学生的家庭作业了吗?”争论声此起彼伏,但不变的是,那个问题的核心:我们对“责任”的理解究竟在哪里? 在传统教育观念里,老师是知识的传递者,是孩子成长的引路人。而家长,则是孩子的第一任老师,是家庭的守护者。可如今,社会节奏加快,工作压力山大,许多家长根本无暇顾及孩子的学习,更别说每天陪着批改作业。于是,老师们开始“推责”——“让家长去监督,省得我担心。”但这真的是“省事”吗?还是一种逃避责任的借口? 其实,问题的根源远比表面复杂。我们需要看到的是:教育的本质,是培养有责任感、有自主学习能力的孩子。而这个过程,离不开家庭、学校、社会的共同努力。把“监督作业”变成“家校合作”的责任分担,也许是一种“折中”的办法,但如果演变成“家长变成了老师的延伸”,那就偏离了教育的初衷。 更令人担忧的是,这种“让家长监督”的现象,反映出教师队伍中某些“责任感缺失”的问题。老师们在忙碌中迷失了方向,把繁琐的批改作业变成“家长的任务”,似乎成了一种“解脱”。然而,孩子的成长不是应付差事,而是一场需要耐心、专业和爱心共同呵护的旅程。把责任推给家长,是否也在无形中削弱了老师的职业尊严和使命感? 而另一方面,许多家长也在无奈中扮手中的“责任牌”。他们希望孩子能有一个良好的学习环境,但又不懂得如何正确引导。于是,只能“被动接受”老师的安排,成为“监督者”。这其实是一种“无奈的妥协”,但也暴露出家庭教育的缺失——我们是否在“教育孩子”的过程中,逐渐丧失了应有的主动权和责任感? 面对这样的局面,我们不妨换个角度思考:真正的教育应当是什么样子?是老师单打独斗,还是家庭、学校、社会共同携手?我们是不是该反思:那些“让家长去监督作业”的政策,是否只是一种“应付差事”的权宜之计?更重要的是,如何让老师回归到“育人”的本职,让家长成为“孩子成长的伙伴”而非“监督员”? 在我看来,答案其实很简单——教育的核心,是激发孩子的学习兴趣,培养他们的责任感和自主能力。这需要老师用心去引导,用专业去指导,也需要家长的理解和支持。而不是简单地把“作业批改”变成“家庭任务”,更不是把“责任”推给无辜的家长。 这场争论,或许会持续很长时间,但它提醒我们:教育不是一场“谁的责任更重”的比赛,而是一场“共同守护孩子未来”的合作。每个人都应该反思:我们是否在这条道路上,走得偏离了初心?我们是否还记得,教育的本质,是用爱心和责任心,点亮每一个孩子的未来? 最后,我想说:让老师回归到“教书育人”的岗位,让家长成为“孩子成长的伙伴”,而不是“作业的监工”。这才是真正的正能量,也是我们每一个人都应该努力追求的目标。因为,只有这样,孩子们才能在爱与责任的土壤中茁壮成长,迎接属于他们的灿烂未来。 你怎么看?你是否也在为“作业监督”而烦恼?你是否曾经质疑过,这样的“责任分配”是否真的合理?欢迎留言,让我们一起为更好的教育发声!