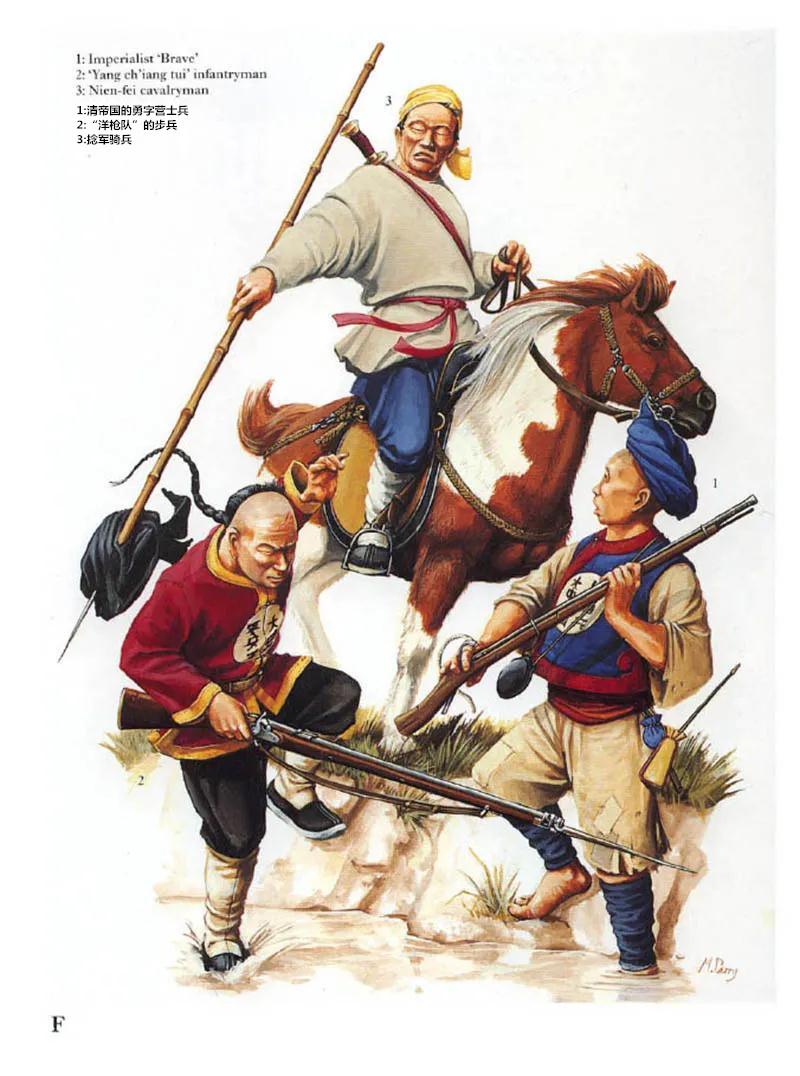

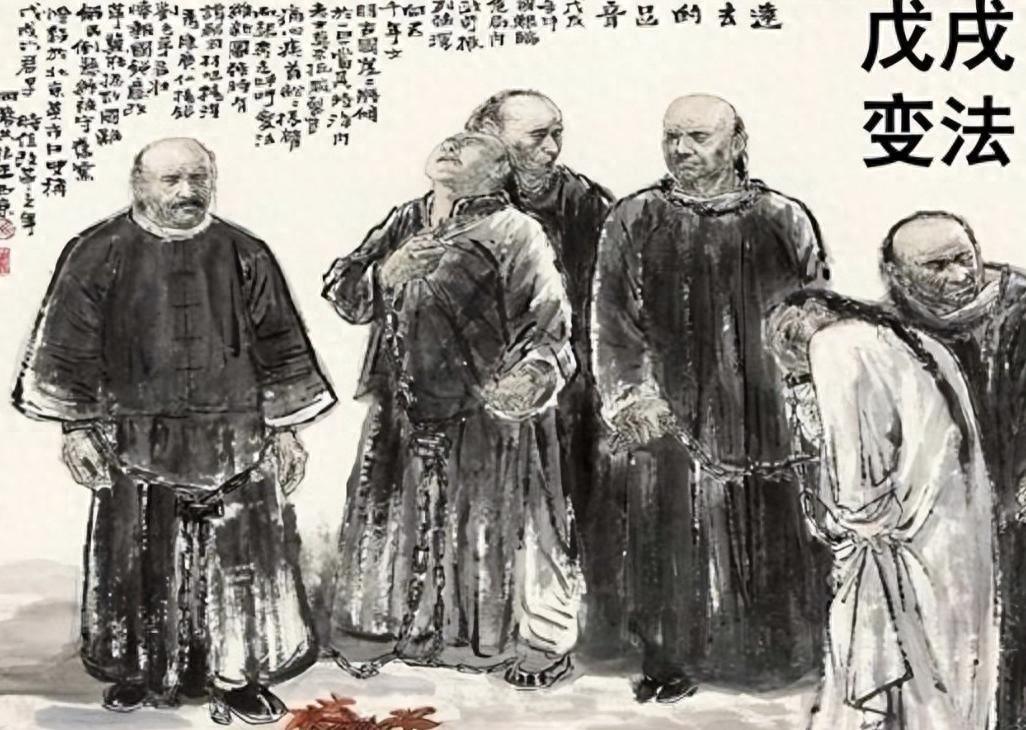

马关条约日本拒绝清朝用“中国”签订条约,只允许使用“大清国”。 有件事平时不怎么被提起,但拿出来看人会一愣,理性算账不太对劲的那种感觉,中日交涉的那年是1895年,马关条约摆在桌上,李鸿章坐船去下关谈判,签字的那一刻牵动的不是一两座城,是一整张地图和一串数字,还有一整套表述方式都被放在天平上。 这份文件里最安静的一笔是“中国”两个字被搬走,日本坚持不用这个称呼,不能写中国大清国,也不写中国皇帝,只许写大清国皇帝,看起来只差两个字,背后是把主体和空间都换个框。 马关桌子还没摆稳,日本学界先把纸笔铺开,研究会开在前头,路线写得很细,他们的第一手是往文化门槛处下刀,说清朝不等于中国,把元朝清朝这一类非汉族起家的王朝往外推,说是化外之族的统政,治过多宽的版图都不算进中国这四个字里,中国只剩中原十八省,边上的藏地蒙古疆域东北一圈另算。 第二手是词语的布置,把大陆切成小块放进不同抽屉,民国早些年口径里能见到小中国和大洲,也把蒙米西亚和西藏地区单独拎出,名词换一换,版图就像被梳成一缕一缕的发丝。 第三手是文明源头的说法,把华夏的正续往自己身上引,中国这边被描述成脉络断续。 马关条约被视作割地赔款的纸面安排,纸背里也有意识的暗线在走,把地理观和政治认知往下掏,像是在房梁底下掘一个槽,谈完话人散,结构在慢慢变。 谈判时李鸿章想写中国大清国,日方把笔按住,坚持只写大清国,不让写中国不是字面好看不好看的事,日本当时看见的是一个主体的确认与否,你写中国就等于承认这片大陆有一个统一的名字和身份,只写大清国就把它变成诸多族群政体里的一个环节。 当时一线的考虑放在停战和赔款的节点上,名字这一栏话音就轻,文件来来回回改,关于“中国”的声音一次次变淡。 对一个国家来说,合约签下去影响不只是当天的边界,“中国”不写在内页,外部叙述就少一个正当主体和清晰地域的锚点。 今天我们说中国是现代国家,是多民族共同体,也是华夏文脉的承续,这些表述并行都能说得通,放回1895那页纸上,“中国”这个词在对方文本里被规避,谈判桌上形成一种可被引用的口径。 这不一定能用一句路边话讲清,百年间经过战事与重建,国家整合与文化反思一步步推进,再翻那几页档案会发现,有些词在很早的场合被按掉。 自从马关条约那次起,合同文本里不写“中国”的做法留下影子,签字的人心里各有盘算,文件之外的我们把这件事记在心上,名字这件事看着轻,支起的是一个共同体的骨架。